特集

-

阿弥陀如来のすがた

- 本館特別1室

- 5月21日(火)~7月7日(日)

苦しみに満ちたこの世から救われたい。いつの時代にもある切実な願いですが、日本では阿弥陀如来がその期待を受け、時代を通じてさまざまな信仰がありました。本特集では、館蔵・寄託品のうち彫刻作品を中心に展示します。著名な法隆寺金堂壁画の第六号壁の模本から、鎌倉時代に流行した三尺(約1メートル)の阿弥陀立像まで、特別展「法然と極楽浄土」(6月9日(日)まで)とあわせて、人びとがすがった阿弥陀様の姿をご覧いただければ幸いです。

-

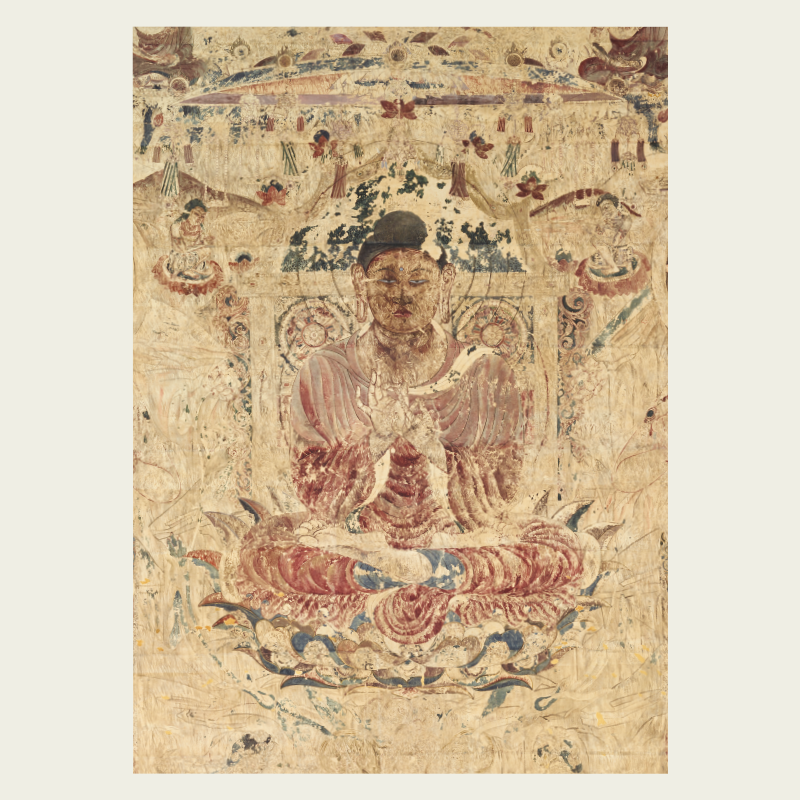

焼失した壁画の様子を今に伝える

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁(ほうりゅうじこんどうへきがもほんだいろくごうへき)(部分)

法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁(ほうりゅうじこんどうへきがもほんだいろくごうへき)(部分)桜井香雲筆 明治17年(1884)

原本:飛鳥時代・7~8世紀

奈良・法隆寺蔵

火災による焼損前の姿を明治時代に写した貴重な模本です

-

阿弥陀如来を実感させる技法をこらす

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)

阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)鎌倉時代・13世紀

事前調査のX線CT撮影により、さまざまな技法上の工夫が明らかになりました

-

吉野と熊野

ー山岳霊場の遺宝ー

- 本館14室

- 5月28日(火)~7月15日(月・祝)

紀伊山地に位置する吉野と熊野は、ともに日本を代表する山岳霊場として知られており、平成16年(2004)には「紀伊山地の霊場と参詣道(さんけいみち)」の一部として世界文化遺産に登録されました。それから20年目を迎える本年、当館が所蔵する那智山経塚(なちさんきょうづか)出土品、金峯山(きんぷせん)経塚出土品のコレクションに、吉野・大峯信仰の拠点である奈良・大峯山寺(おおみねさんじ)所蔵の大峯山頂出土品を加えて、これらを一堂に展観し、修験道(しゅけんどう)の生み出した特色ある造形の世界をご紹介します。

-

動き出しそうなユーモラスなポーズ

○銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)

○銅板鎚出蔵王権現像(どうばんついしゅつざおうごんげんぞう)平安時代・12世紀

奈良県吉野郡天川村金峯山出土

修験道で尊崇(そんすう)された蔵王権現の姿を銅板に浮彫状に表しています

-

立体で表した密教の世界

無量寿如来像(むりょうじゅにょらいぞう)

無量寿如来像(むりょうじゅにょらいぞう)平安時代・12世紀

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山出土

北又留四郎氏他2名寄贈

金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)を立体的に表した稀有な遺例のうちの主要な一尊です

-

江戸時代の図譜文化 ー堀田正敦編 『禽譜』とその魅力

- 本館15室

- 8月6日(火)~10月6日(日)

-

禽譜 水禽2(きんぷ すいきん2)(部分)

禽譜 水禽2(きんぷ すいきん2)(部分)堀田正敦編

江戸時代・18~19世紀

展示期間:8月27日(火)~9月16日(月・祝)

-

没後100年・黒田清輝と近代絵画の冒険者たち

- 本館特別1・特別2室

- 8月20日(火)~10月20日(日)

-

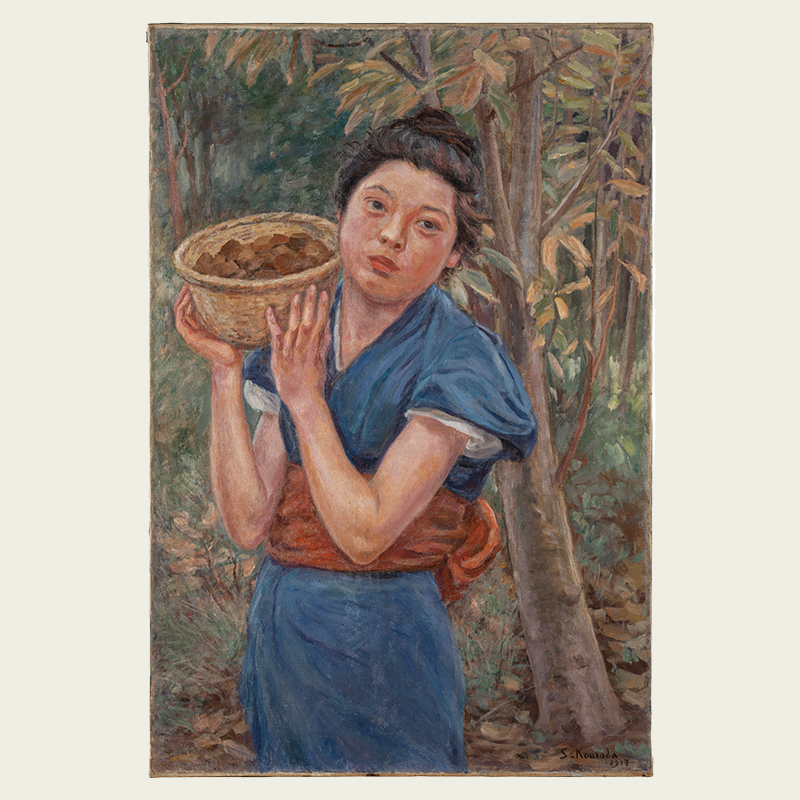

栗拾い(くりひろい)

栗拾い(くりひろい)黒田清輝筆

大正6年(1917)