CLOSE UP!

-

本館

-

甲冑の魅力を

最新の鑑賞環境で堪能

白糸威二枚胴具足

(しろいとおどしにまいどうぐそく)江戸時代・17世紀

徳川義寛氏寄贈

- 5・6室 武士の装い

- ~7月15日(月・祝)

徳川家康の九男で尾張徳川家の初代・徳川義直(よしなお)が、大坂の陣(1614~15)で用いたと伝わる甲冑です。胴と袖は銀色の小札(こざね、小さな短冊上の板)と白色の組紐を組み合わせたものです。兜は通天冠(つうてんかん)という中国の冠を模した変わり兜で、仏具の如意(にょい)形の前立(まえだて)を飾っています。日本の甲冑の特質である、実用的な機能性と人目を引く装飾性、そして武将としての象徴性を具現化した造形が見どころです。今年3月に導入した新しい展示ケースで、実物の迫力を存分にお楽しみください。

-

王家から託された

格調高き祈りの意匠

神扇

(かみおうぎ)奄美大島 第二尚氏時代・19世紀

大和良子氏寄贈

- 16室 アイヌと琉球

- 7月9日(火)~8月18日(日)

神扇とは、祭祀を執り行うノロが用いる大形の扇です。ノロとは琉球王府から任命された女性の祭司(さいし)のことです。この扇は「アムシラレの扇」という名で伝えられており、アムシラレとは地域のノロを統括する上級のノロ(オヤノロ)のことを指します。表面の中央に日輪、その左右に鳳凰(ほうおう)や瑞雲(ずいうん)を配置し、裏面の中央に月輪、その左右に牡丹や蝶を極彩色で描いています。黄色地に描かれる鳳凰や瑞雲の意匠は、王家伝来の意匠にも通じるものです。

-

-

東洋館

-

あでやかな色彩、

明代に華ひらいた漆工技術

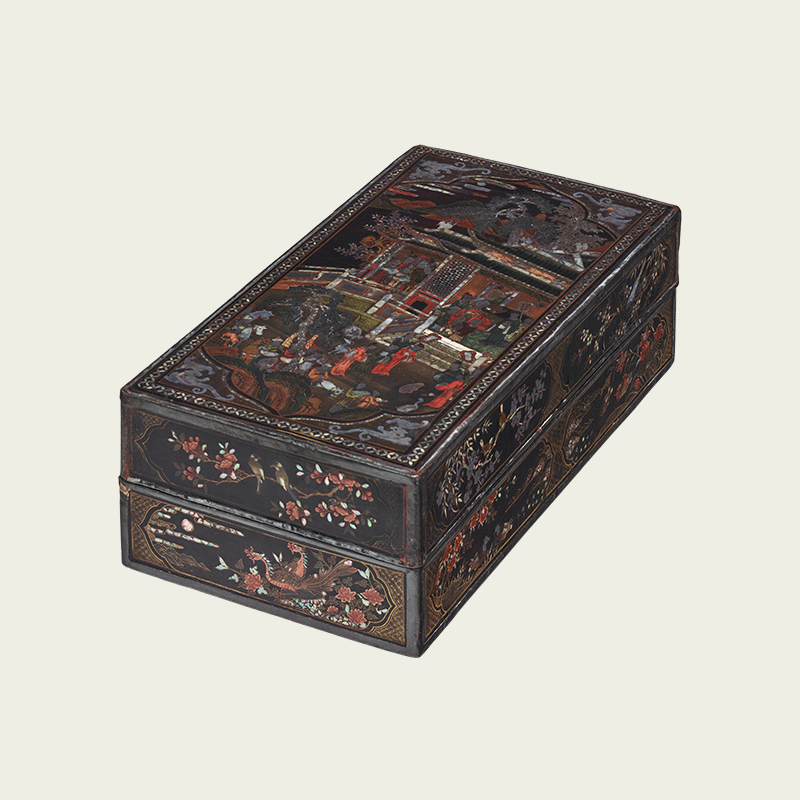

楼閣人物漆絵螺鈿長方形箱

(ろうかくじんぶつうるしえらでんちょうほうけいはこ)「庚辰」銘

中国 明時代・崇禎13年(1640)

- 9室 中国の漆工

- 7月2日(火)~9月29日(日)

中国の漆工は、明時代の半ばになって新たな展開を迎えます。多色の漆を用いる彫彩漆(ちょうさいしつ)や存星(ぞんせい)という技法が行われ、漆器の意匠がカラフルに華やぎました。本作品も、そのような時代の好尚のなかで製作されたように考えられます。色漆と螺鈿(らでん)を併用して、蓋表には楼閣(ろうかく)人物図、側面には花鳥図が表されており、ちょっとした絵画のような趣(おもむき)を呈しています。底部に「庚辰(こうしん)」銘があり崇禎13年(1640)の製作と考えられています。

-

多くの信仰を集める、

蓮の上に座った幸福の女神

マハーラクシュミー

ジャイプル派

インド 19世紀前半

- 13室 インドの細密画 ヒンドゥー教の神々

- 6月4日(火)~6月30日(日)

ラクシュミーは富、幸運、愛、美、喜び、繁栄などを司る女神です。マハーは「偉大な」という意味です。日本ではむしろ仏教の女神、吉祥天として親しまれています。インドではヒンドゥー教の神ヴィシュヌの妻とされ、4本の腕を持ち、大きな蓮の上にいる姿に表されます。また、神話の時代からずっと、毎年秋、ラクシュミーのために、ディーワーリーという光の祭りを行っています。今でもラクシュミーは篤く信仰されていることがわかります。

-

-

平成館

-

曲線的な造形美と調和する

幾何学的文様

注口土器

(ちゅうこうどき)縄文時代(後期)・前2000~前1000年

東京都板橋区 小豆沢貝塚出土 後藤守一氏寄贈

- 考古展示室

- 通年展示

縄文時代には、煮炊(にた)きに用いる深鉢形(ふかばちがた)土器を中心としつつ、多様な土器が用いられました。本作品は、液体を注ぐために用いられたと考えられる注口土器です。算盤玉(そろばんだま)形の胴部や篦(へら)状の把手(とって)を持つ注口土器は、縄文時代後期の関東地方で流行しました。胴部の装飾には、縄目(なわめ)のある箇所とこれを磨(す)り消した箇所との対比で文様を際立たせる磨消縄文(すりけしじょうもん)の手法が用いられており、縄目のある帯状の区画により三角形に区切られています。複雑な器形と幾何学的な文様がひとつの土器に共存する、造形に富んだ逸品です。

-

-

法隆寺宝物館

-

日本特有の表現で織りなす

大陸由来の人物文様

◎狩猟文錦褥

(しゅりょうもんきんじょく) (部分)奈良時代・8世紀

- 第6室 染織-古代の敷物 さまざまな褥-

- 7月2日(火)~7月28日(日)

「褥(じょく)」とは机の上に敷く敷物のことです。この作品はイグサを編んだ藺筵(いむしろ)を白い麻布で抱んで芯とし、表面に錦をあてます。多色の絹糸を用いて文様を織り出す錦ですが、この作品では萌黄(もえぎ)と黄色の2色で文様を織り表しています。馬上で振り返り今にも獣を射ろうとする人物像はササン朝ペルシャで流行し、その後、中国・唐でも織られるようになりました。2色のシンプルな色遣い、ペルシャや中国とは異なる文様表現は日本に伝わるまでの時空を感じさせます。

-

-

黒田記念館

-

習作を重ねた

光と向き合う試行の日々

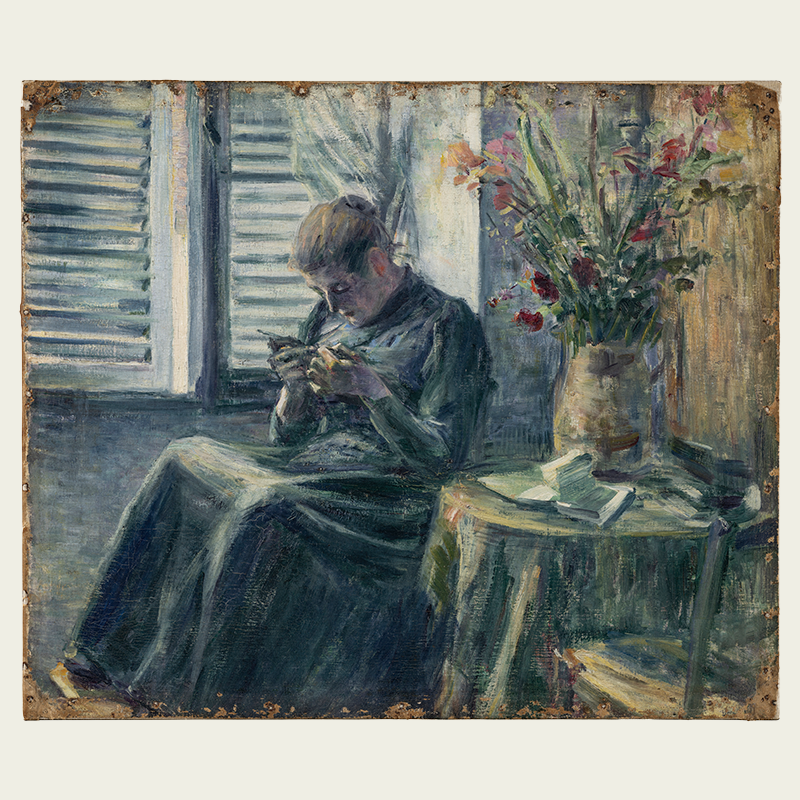

編物

(あみもの)黒田清輝筆

明治23年(1890)

- 黒田記念室

- 7月2日(火)~9月29日(日)

窓際に腰掛け、針を動かす女性。雨戸のすき間から漏れる光が、手元を覗き込む女性の顔や衣装に陰影をつけています。舞台となったグレー=シュル=ロワンで、黒田は針仕事をする女性を繰り返し描き、室内でのさまざまな光の表現に取り組みました。この作品は随所に素早いタッチが見られ、比較的小さな作品であることから、スケッチとしての意味合いが強いように見えます。モデルは、同地で黒田が出会ったマリア・ビヨーであると考えられています。

-

-

特別展紹介〈平成館特別展示室〉

-

創建1200年記念

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」

- 7月17日(水)~9月8日(日)

空海ゆかりの国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」をはじめ、神護寺に受け継がれる至宝をご紹介します。

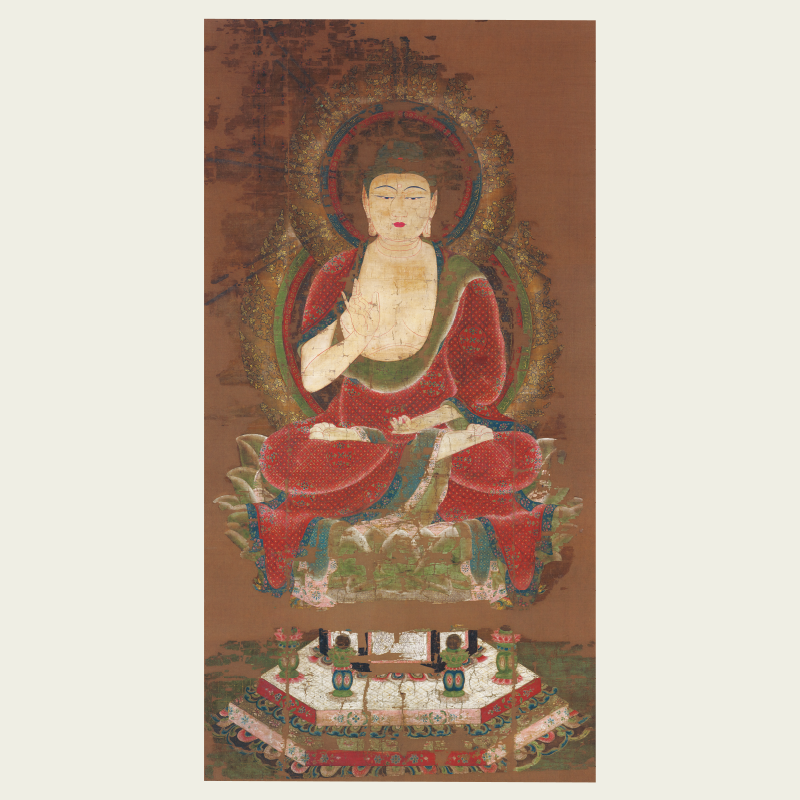

●釈迦如来像

(しゃかにょらいぞう)平安時代・12世紀

京都・神護寺蔵

展示期間:8月14日(水)~9月8日(日)

-

挂甲の武人 国宝指定50周年記念

特別展「はにわ」

- 10月16日(水)~12月8日(日)

国宝「埴輪 挂甲の武人」をはじめ、全国各地から選抜された埴輪が空前の規模で集結。その魅力を余すことなくお伝えします。

●埴輪 挂甲の武人

(はにわ けいこうのぶじん)古墳時代・6世紀

群馬県太田市飯塚町出土

-

開創1150年記念

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」

- 2025年1月21日(火)~3月16日(日)

安土桃山~江戸時代の狩野山楽(かのうさんらく)らによる豪壮華麗な障壁画約100面を中心に、京都・大覚寺が誇る寺宝を一堂にご紹介します。

◎牡丹図

(ぼたんず) (部分)狩野山楽筆 江戸時代・17世紀

京都・大覚寺蔵

-