今号のイチ推し!

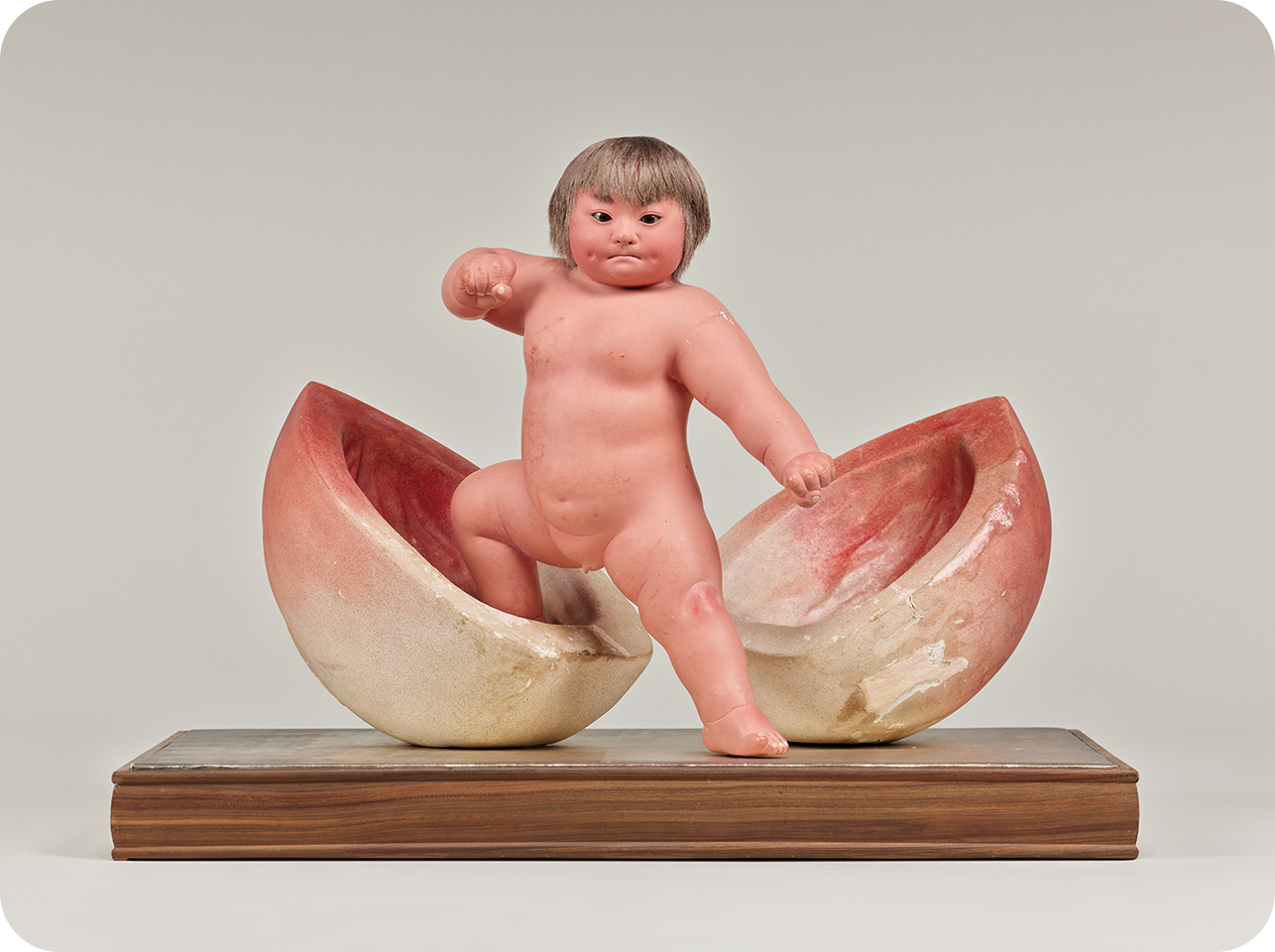

桃太郎(ももたろう) 二代平田郷陽(ひらたごうよう)作 大正13年(1924) 平田多惠子氏寄贈

創作人形における伝統と革新

- 本館14室

- 7月17日(水)〜9月1日(日)

- (特集 人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―)

勇ましさが伝わってくる生き生きとした姿です。

大きな桃の実が真っ二つに割れて飛び出した赤ん坊。おとぎ話でおなじみの桃太郎、誕生の場面を人形で表しています。鬼退治に出かける英雄としての運命を生まれた時から担っていたかのように、力強く見栄を切っています。この人形は木彫して胡粉(ごふん)を塗った後に彩色し、肌に艶が出るように秘伝の技法で磨かれ、髪の毛は一本一本絹糸で毛植えしており、実は、江戸時代から続く伝統的な日本人形の技術で制作されています。

作者の父、初代平田郷陽は有名な生人形師・安本亀八(やすもとかめはち)の弟子でした。その跡を継いだ二代郷陽もまた、生人形師として修行しました。生人形とは、日本の伝統的な人形制作の技法を用いて、まるで生きているかのような写実性を追求した人体造形です。江戸時代末期には、リアリズムを追求した生人形が見世物として展覧され、明治期以降は、日本の歴史風俗を紹介するために万国博覧会などで展示されました。

郷陽が21歳の時、父が急逝し、1924年に二代郷陽を継いで人形師として独立した頃には、主に節句人形を中心に制作をすることで生計を立てていました。「桃太郎」は郷陽の初期の制作で、初節句を迎えた男の子のために誂えた節句人形のひとつでしょう。

この「桃太郎」にも、生人形制作で培われた写実性が現れています。木彫でありながら、肉づきのよい子どもの体形や肌合いには柔らかさや艶やかさが見えます。郷陽は特に、赤子や童子といった幼い子どもを造形することに長けており、遺された資料には、子どもの成長に合わせた実測図(権衡図(けんこうず))や、子どもの細やかな表情を写した写真を貼りつけたスクラップブックがあります。生まれたばかりの赤子の赤い肌の色合い、実際の赤子を写生したかのような体つき、手指足指の表情、頬に見える愛らしいえくぼなどには、リアリズムを創作の原点とした平田郷陽の鋭い観察眼と表現力がうかがえます。当時の人々は、従来とは異なる、まるで人間を映し出したような節句人形を驚きをもって迎えたことでしょう。