- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

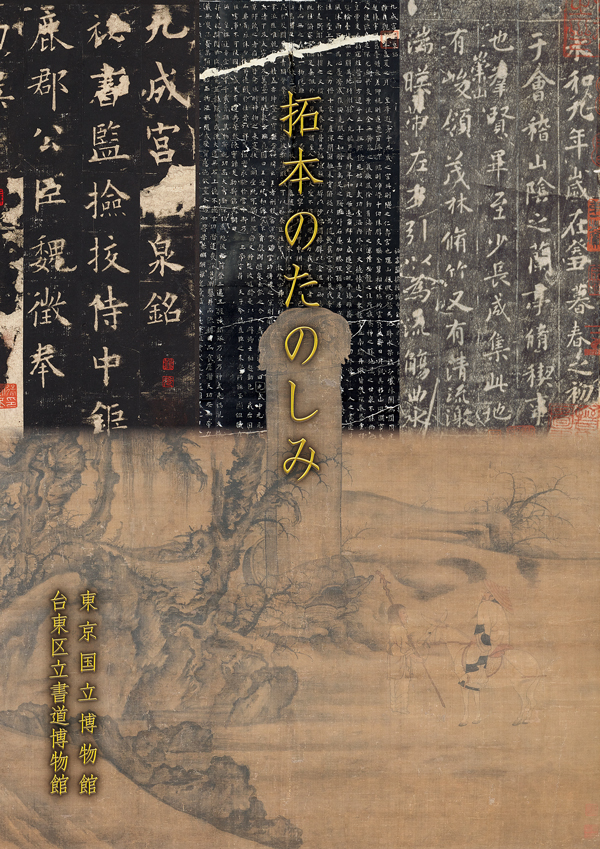

「拓本のたのしみ」その4

両館の展示についてリレー形式でご紹介してきたブログも今回が最後となります。

初回でもお伝えしましたが、サブタイトルに「明清文人の世界」と題した東博展示では、前半部(「拓本あれこれ」、「碑拓法帖の優品」)で拓本そのものの魅力に注目し、後半部(「鑑賞と研究」、「収集と伝来」)で拓本を愛好し楽しんだ明清時代の文人の活動に焦点を当てています。

第1回のブログに続き、最終回は東博展示の後半部の概要を中心にお伝えします。

「鑑賞と研究」

書の拓本である碑拓法帖(碑帖)を手習いした臨書や模本、鑑賞記録として周囲に書きつけられた題跋や印記等の資料は、伝来はもとより、碑帖の鑑賞・研究の実体を物語っています。

ここでは、書画家や収蔵家としても名を馳せた、明・清時代の文人たちが残したこれらの資料から、碑拓の愛好の様子をご覧いただきます。

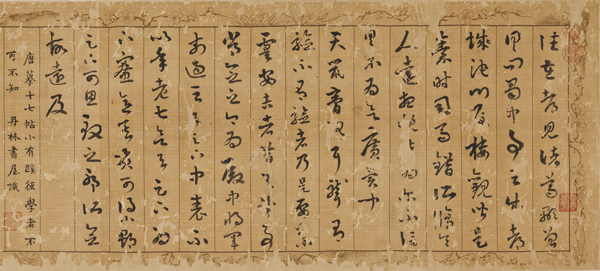

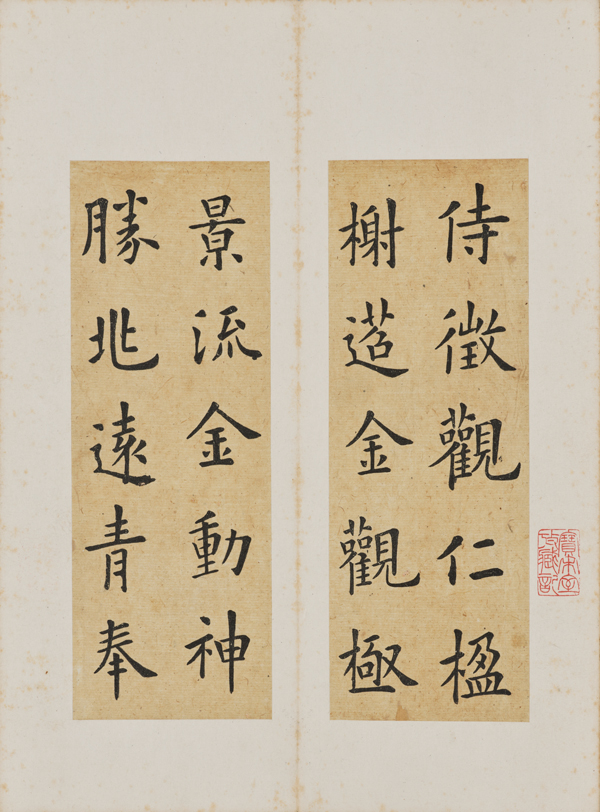

楷行草雑臨古帖巻(巻頭 本紙)

劉墉筆 清時代・乾隆51年(1786)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】劉墉筆 清時代・乾隆51年(1786)

楷行草雑臨古帖巻(本紙 冒頭)

こちらは、松・梅・笹の文様を廻らせた絹本に、王羲之(おうぎし、303~361)の草書の代表作「十七帖(じゅうしちじょう)」から五代の能書、楊凝式(ようぎょうしき、873~954)の「韭花帖(きゅうかじょう)」まで、歴代の法書を渾厚な筆致で臨書した1巻です。原跡の形にとらわれず、比較的自由な態度で書写された、書き手の個性がひかる臨書です。

筆者の劉墉(りゅうよう、1719~1804)は、清の乾隆・嘉慶期の高官で、書では法帖を拠り所とする帖学派の大家として知られます。『淳化閣帖(じゅんかかくじょう)』などの法帖から、三国・魏の鍾繇(しょうよう、151~230)や王羲之の書法を学び、濃墨を用いた重厚で古雅な表現を確立しました。

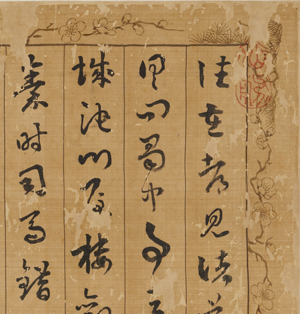

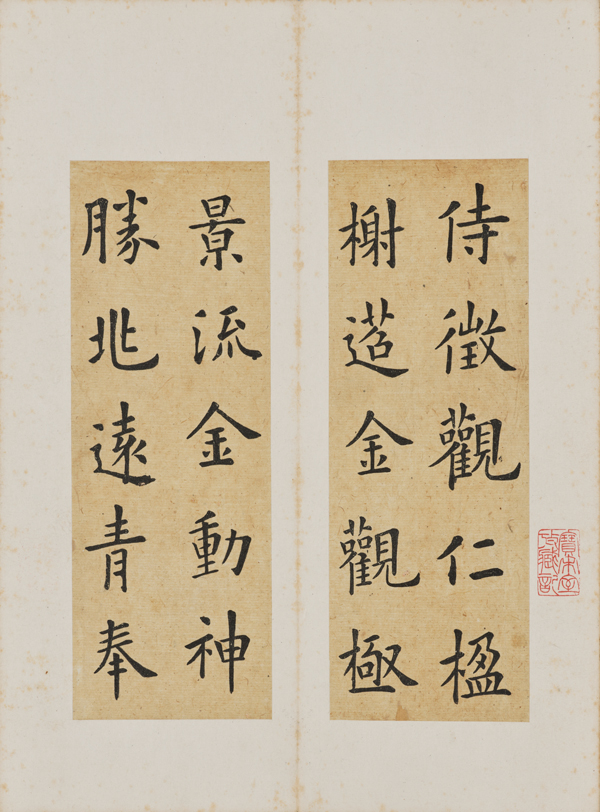

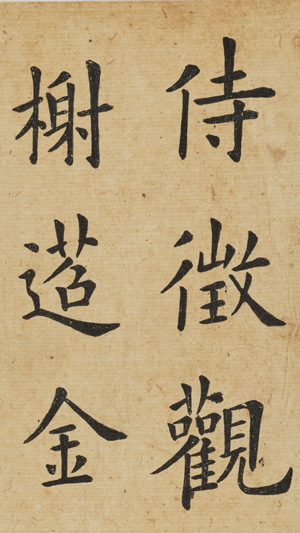

模九成宮醴泉銘冊(本文 第1開)

翁方綱摸 清時代・乾隆56年(1791)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】翁方綱摸 清時代・乾隆56年(1791)

模九成宮醴泉銘冊(第1紙 上部)

こちらは、碑帖研究の大家の翁方綱(おうほうこう、1733~1818)が、初彭齢(しょほうれい、1749~1825)所蔵の宋拓「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」から100字を選び、響搨(きょうとう)という技法で制作した模本です。

響搨とは、原跡の上に紙をのせて、窓から射す光で文字を透かして写し取ること。本作では、文字の輪郭を写し(双鉤)、中を墨でうめる(塡墨)、双鉤塡墨(そうこうてんぼく)という模写技法が併用されています。

翁方綱はこのような緻密な技法を駆使して同一古典の碑帖を比較、考証し、碑帖研究の進展に大きく寄与しました。

「収集と伝来」

書画家・学者・収蔵家など様々な顔をもつ文人は、鑑賞・研究の対象として、また社会的地位を示す文物として、優れた拓本を収集しました。

また、金石(青銅器や石碑など)の研究が盛行した清時代には、山野に埋もれた資料を自ら探し求めることもありました。

ここでは、収集と伝来に注目しながら、碑拓法帖やその原物をご紹介します。

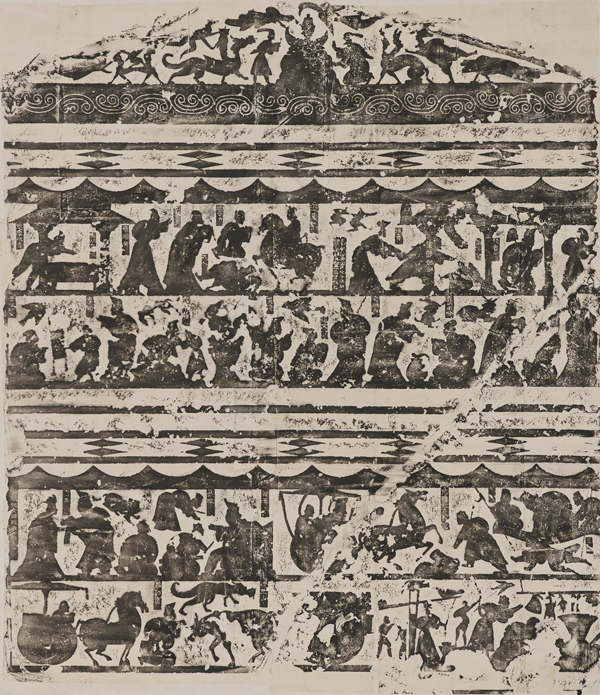

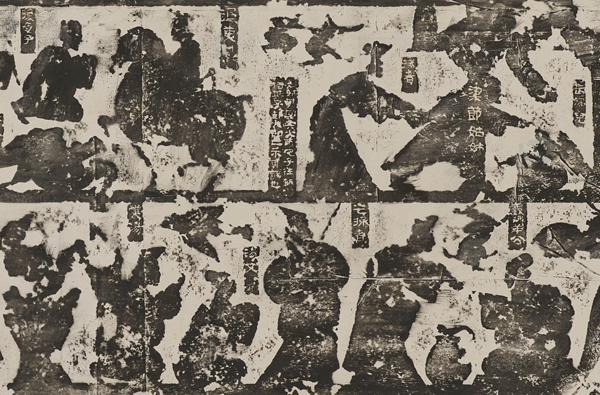

武氏祠画像石 後漢時代・2世紀

東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

武氏祠画像石(部分)

こちらは、後漢時代の地方豪族、武氏一族の祠堂(しどう)を飾った画像石のうち、武梁(ぶりょう、78~151)の祠堂東壁の拓本です。壁面のレリーフにみられる人物が刻された5層は、最上層が東王公のいる東方の神仙世界、2層以下は地上世界で、列女や孝行者、刺客の故事などを表しています。人物の近くには、当時刻された隷書の題記がみられます。

祠堂は地上に建てられて墓主を祀り、棺を安置する墓室は地下に造られました。武氏祠は今の山東省嘉祥の武宅山の北麓に造営され、長らく地中に埋もれていたところ、乾隆51年(1786)に金石学者の黄易(こうえき、1744~1802)らによって発掘、保存されました。武氏祠画像石のなかには、黄易らの発掘経緯が傍らに追刻されたものもあります。

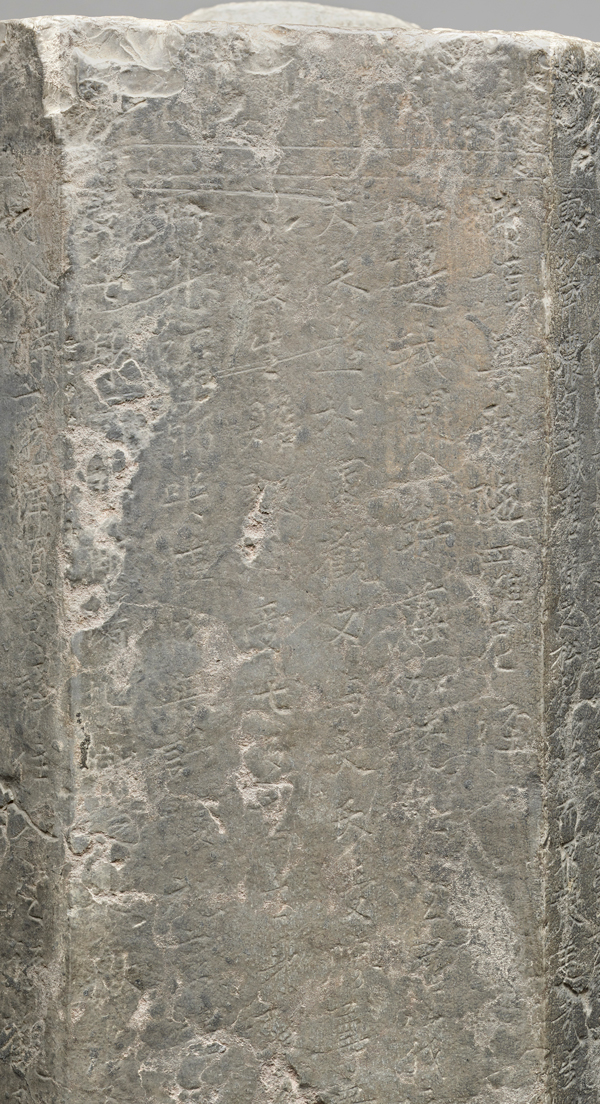

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)端方氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

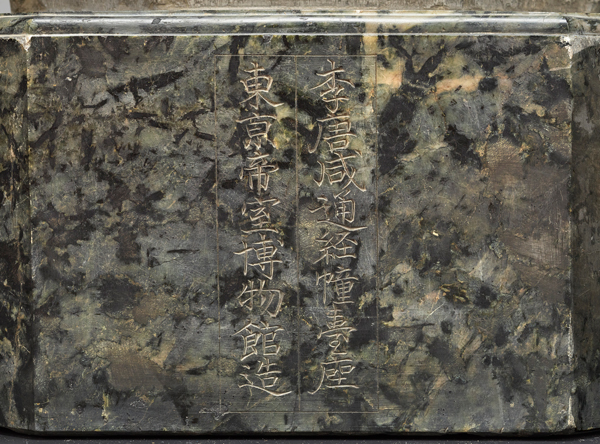

仏頂尊勝陀羅尼経幢(台座(後補) 第5面 銘文)

こちらは唐時代に造られた「仏頂尊勝陀羅尼経幢(ぶっちょうそんしょうだらにきょうどう)」の原石です。経幢とは仏典などの経文を刻した石造物のことで、唐時代以降に盛んに造られました。多くは本作のように『仏頂尊勝陀羅尼経』を廻らせた八角柱で、蓋(欠損)と台座(後補)を備えます。

この経幢原石は、もとは清末の金石書画の大収蔵家である端方 (たんぽう、1861~1911)のコレクションのひとつでした。端方は、明治36年(1903)に大阪で開かれた第5回内国勧業博覧会に、本作を含む自身の金石コレクションを出品しました。そして東京帝室博物館(現在の東博)の依頼を受けた端方は、閉会後に、本作など10数件の金石資料を博物館に寄贈しました。

寄贈された当初、本作は幢身の石柱のみの状態でしたが、のちに博物館で大理石製の台座(銘文「李唐咸通経幢台座/東京帝室博物館造」)に据えられ、拓本が取られました。

東京帝室博物館は寄贈に対して謝意を表し、江戸初期頃の甲冑一具を端方に贈呈し、端方は礼状を返送しました。

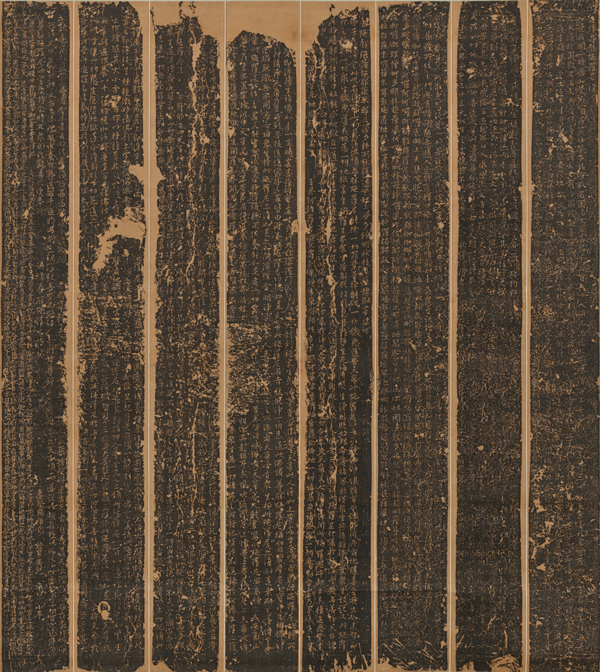

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

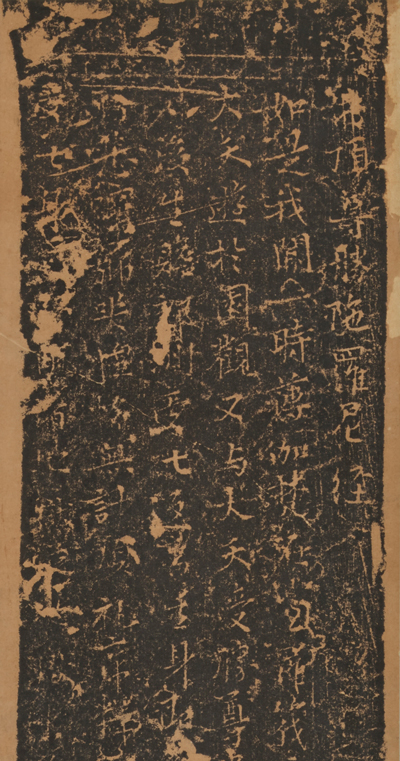

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)こちらが、端方の寄贈後に博物館で取られた拓本です。原石よりも比較的文字が見やすく、「集王聖教序(しゅうおうしょうぎょうじょ)」の王羲之書法に通ずる典雅で変化に富む字姿であることがわかります。

この「仏頂尊勝陀羅尼経幢」の原石と拓本は、ただ金石・拓本の収集・伝来の様子を物語るにとどまらず、文物を介した近代の日中交流を物語る資料としても貴重です。

全4回にわたって東博・書道博の連携企画「拓本のたのしみ」についてお伝えしてきました。

ぜひ両館で魅力あふれる拓本と、拓本を愛してやまない文人たちのディープな世界をご堪能ください。

拓本のたのしみ

編集:台東区立書道博物館

編集協力:東京国立博物館、九州国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

制作・印刷:大協印刷株式会社

定価:1,900円(税込)

ミュージアムショップのウェブサイトに移動する| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2025年03月11日 (火)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)