- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

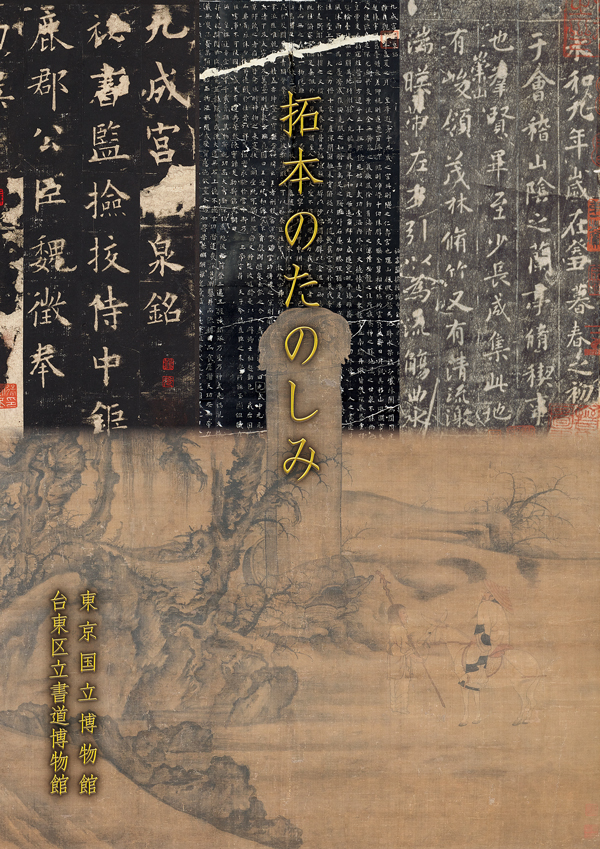

「拓本のたのしみ」その3

台東区立書道博物館の春田賢次朗です。

東京国立博物館と台東区立書道博物館(以下、書道博)の連携企画第22弾「拓本のたのしみ」【3月16日(日)まで】の会期も残り2週間ほどとなりました。六人部さん、鍋島館長と続いてきたバトンを受け取って、書道博の展示、とくに全形拓(ぜんけいたく)についてご紹介させていただきます。

全形拓(器形拓(きけいたく)・立体拓(りったいたく)とも)とは、器物の全形を立体的に表現する拓のことで、容庚(ようこう)の「拓墨」(『商周彝器通考』、上海人民出版社、2008)では、道光初年(1821)、馬起鳳(ばきほう、原名は宗黙、後に改めて起鳳)が創始者であるとします。しかし、近年まで馬起鳳による全形拓の作例は発見されていませんでした。

ところが2013年、北京泰和嘉成オークションで馬起鳳による全形拓が2件出品され、はじめてその作例が確認されました。そしてなんと、それ以外にも日本において馬起鳳による全形拓が2件存在していたのです。

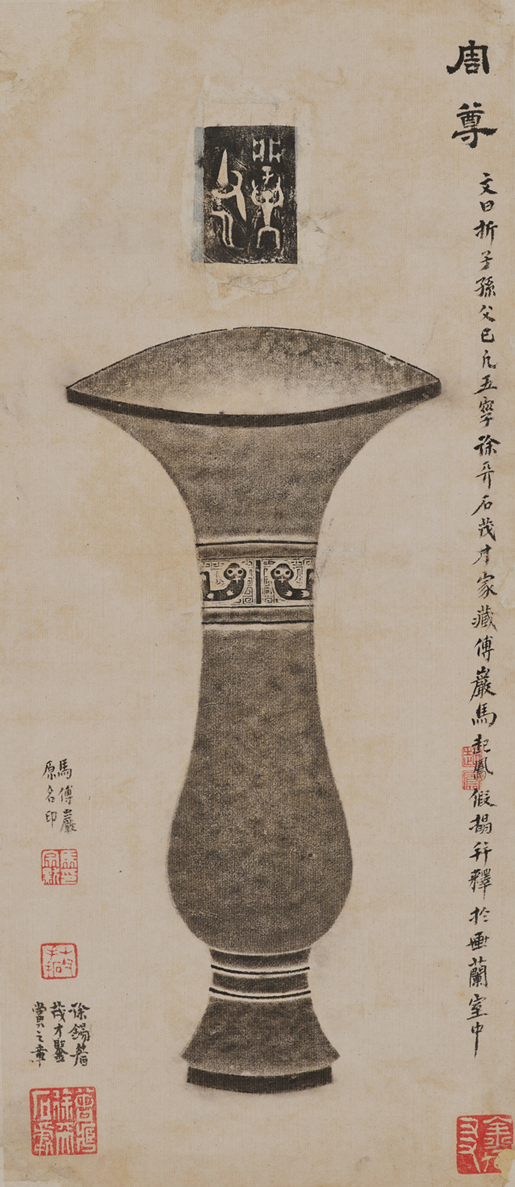

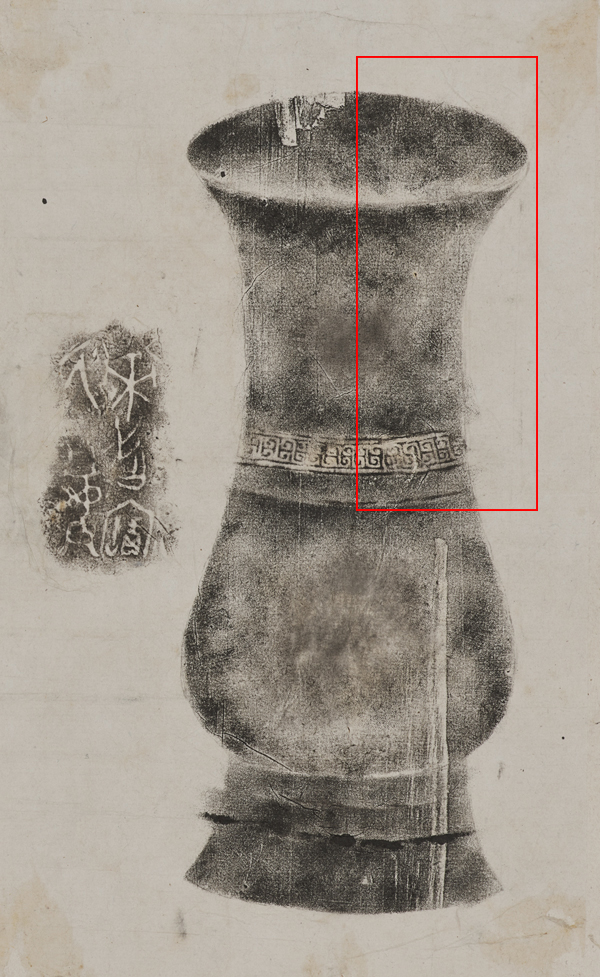

尊銘 馬起鳳拓

尊銘 馬起鳳拓原器:西周時代・前11~前8世紀

淑徳大学書学文化センター蔵

【書道博前期展示】

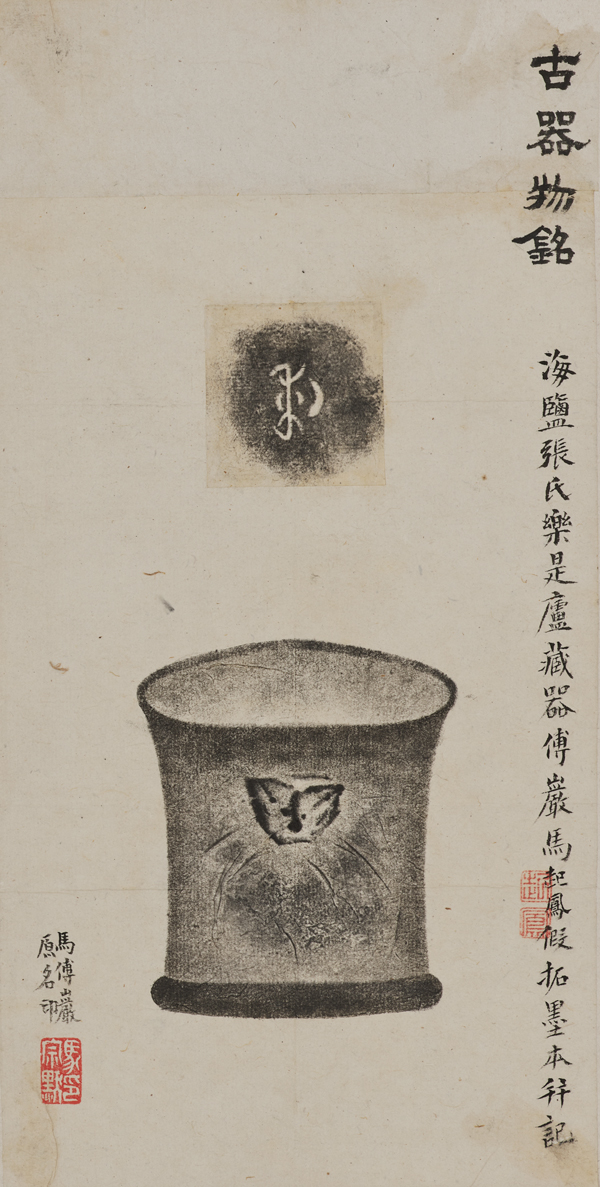

古器物銘(部分) 馬起鳳拓

古器物銘(部分) 馬起鳳拓原器:西周時代・前11~前8世紀

淑徳大学書学文化センター蔵

【書道博前期展示】

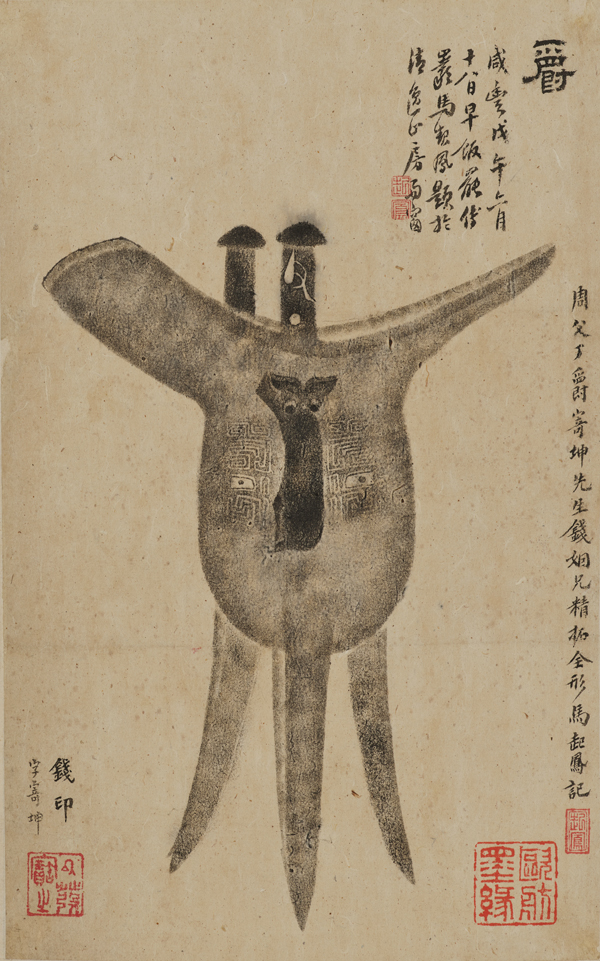

前期展示【2月2日(日)まで。すでに終了いたしました】では淑徳大学書学文化センター蔵の馬起鳳による全形拓を、2月26日(水)からは早期全形拓者として注目される陳南叔(ちんなんしゅく)、銭寄坤(せんきこん)による全形拓を展示いたします。これら早期全形拓者による全形拓は、共通して淡い拓調です。

鬲銘 陳南叔拓

鬲銘 陳南叔拓原器:西周時代・前11~前8世紀

淑徳大学書学文化センター蔵

【書道博2月26日(水)~3月16日(日)展示】

爵銘 銭寄坤拓

爵銘 銭寄坤拓原器:西周時代・前11~前8世紀

個人蔵

【書道博2月26日(水)~3月16日(日)展示】

では、このような全形拓はどのように制作されるのでしょうか。全形拓は石碑や墓誌のような平面の拓にくらべ、高度な技術と複雑な工程を要することは想像に難くないでしょう。紀宏章『伝拓技法』(紫禁城出版社、1985)によると、以下の3ステップを経てつくられるようです。

①原寸大の正確な下絵を描く。

②鉛筆でその下絵を軽く写す。

③写した下絵を器物に合わせて複数回にわけて上紙・上墨を行い完成。

以下、「古器物銘(部分)」をもとに、②、③の行程を確認していきましょう。

右上を拡大してみると、鉛筆の線がはっきりと確認できます。これが②に該当します。

古器物銘(部分)

古器物銘(部分)原器:西周時代・前11~前8世紀

淑徳大学書学文化センター蔵

【書道博前期展示】

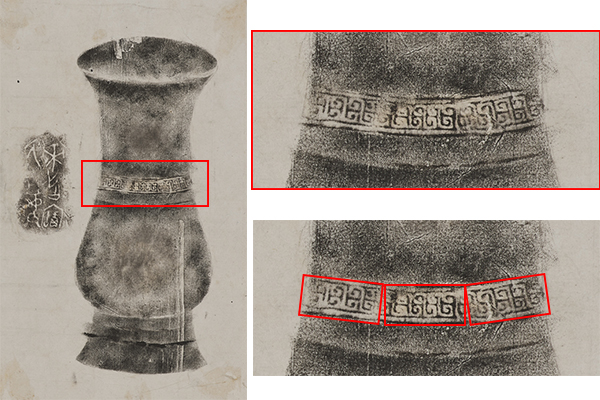

古器物銘(部分)の拡大図

古器物銘(部分)の拡大図紋様部分では、角度を微妙に変えながら、3回にわけて拓をとっていることがわかります。これが③に該当します。このように、拓をとる範囲と角度を細かく調整することで、自然な奥行きを表現しているのです。

古器物銘(部分)紋様部分の拡大図

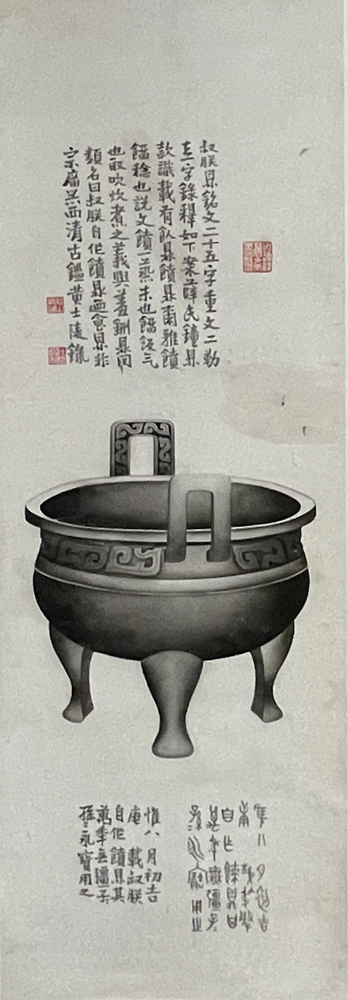

全形拓の中には、対象物からいっさい拓をとらずに完成させる例もあります。あたかも拓本をとったかのように描く技法のことで、これを穎拓(えいたく)と称します。この技法は黄士陵(こうしりょう、1849~1908)や姚華(ようか、1876~1930)が得意としました。2月26日(水)からは、黄士陵による穎拓を展示いたします。

叔朕鼎図 黄士陵筆

清~中華民国時代・19~20世紀 個人蔵

【書道博2月26日(水)~3月16日(日)展示】

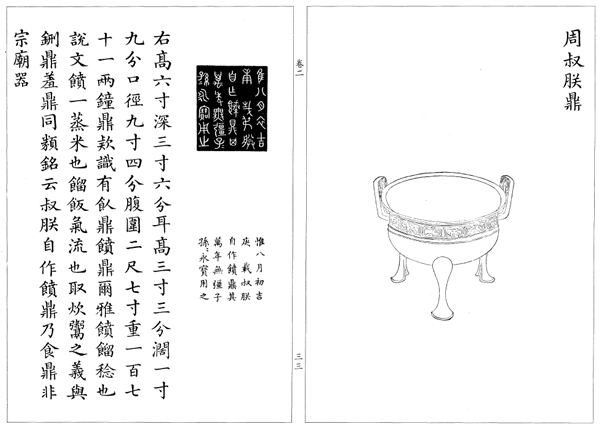

『西清古鑑』所載の叔朕鼎図と銘文

(劉慶柱・段志洪主編『金文文献集成』第3冊(線装書局、2005)より)

(劉慶柱・段志洪主編『金文文献集成』第3冊(線装書局、2005)より)

上図は『西清古鑑』に掲載された「叔朕鼎(しゅくちんてい)」の器形図と銘文です。

両者の「叔朕鼎図」を比較すると、違いが見られます。黄士陵の穎拓は、取手内側の紋様をより明確に伝える構図で、脚を短くすることによって器全体の重心が下がり、どっしりとした印象を与えます。また、銘文においても『西清古鑑』と異同が見られますので、この比較はぜひ書道博でお楽しみください。

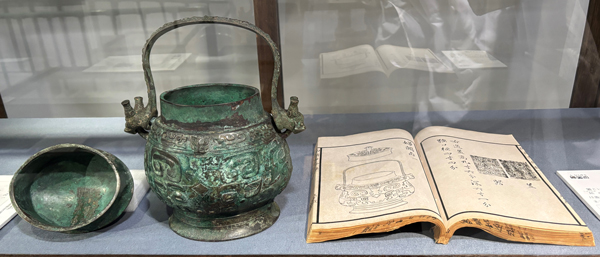

黄士陵の息子の黄延栄(こうえんえい)もまた、父親譲りの画力を生かし、端方(たんぽう)輯『陶斎吉金録(とうさいきっきんろく)』の器形図を担当しました。書道博の本館2階の第4展示室では、中村不折(なかむらふせつ)が収集した端方旧蔵の青銅器と『陶斎吉金録』の当該頁を並べて展示しております。今回はそのうちの1器、「婦𨷼卣(ふひんゆう)」を紹介させていただきますので、残りはぜひ、直接お楽しみください。

婦𨷼卣

西周時代・前10世紀

台東区立書道博物館蔵

【書道博通期展示】

拓本のたのしみ

編集:台東区立書道博物館

編集協力:東京国立博物館、九州国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

制作・印刷:大協印刷株式会社

定価:1,900円(税込)

ミュージアムショップのウェブサイトに移動する週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。

東京国立博物館、九州国立博物館、台東区立書道博物館の学芸員が書いています。展覧会をたのしく観るための一助として、ぜひご活用ください。

| 記事URL |

posted by 春田賢次朗(台東区立書道博物館専門員) at 2025年02月26日 (水)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)