- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺」開幕!

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」が1月21日(火)より開幕しました。

平成館エントランスのバナー

本展覧会は、2026年に大覚寺(だいかくじ)が開創1150年を迎えることに先駆けて企画され、伝来の寺宝を大々的に紹介するものです。

大覚寺内の中央に位置する宸殿(しんでん)

真言宗大覚寺派の大本山であり、今から約1200年前に嵯峨天皇の離宮としてはじまった大覚寺。歴代天皇や皇族、摂関家が代々住職をつとめる門跡寺院(もんぜきじいん)として、高い格式を誇ります。

本展は4つの章立てからなり、第1章から第3章までは時代ごとに大覚寺の歴史をたどり、平安時代、鎌倉時代、そして南北朝から江戸時代にかけて、各時代の象徴的な寺宝をご紹介します。第4章では、本展の中心的な作品となる華やかな障壁画100面が会場を彩ります。

第2会場の展示風景

それでは、さっそく会場内をご覧いただきましょう。

第1会場入り口

第1章では、大覚寺の前身となる離宮・嵯峨院や初期の大覚寺にまつわる寺宝をご紹介します。

五大明王像

左から大威徳明王(だいいとくみょうおう)、軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)、不動明王、ここまで重要文化財、院信(いんしん)作 室町時代 文亀元年(1501)

続いて降三世明王(ごうざんぜみょうおう)、金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)、いずれも江戸時代 17~18世紀

すべて京都・大覚寺蔵 通期展示

第1会場に入ってすぐ、皆さまをお迎えするのは室町~江戸時代に制作された「五大明王像」。2メートル前後の迫力あるお像で、平成の修理時に不動明王から像内銘文が発見されたことで、今後新たな研究成果が期待されています。

会場内を進んでいくと、大覚寺のご本尊でもあり、平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつ、重要文化財「五大明王像」がお出まし。

重要文化財 五大明王像

明円作 平安時代・安元3 年(1177) 京都・大覚寺蔵 通期展示

作者は円派(えんぱ)と呼ばれる京都を拠点とした流派の仏師・明円(みょうえん)。皇室や上流貴族の仏像を手がけた一流仏師で、現存する作例は本作のみ。この度、東京で初めて5体そろって公開されます。

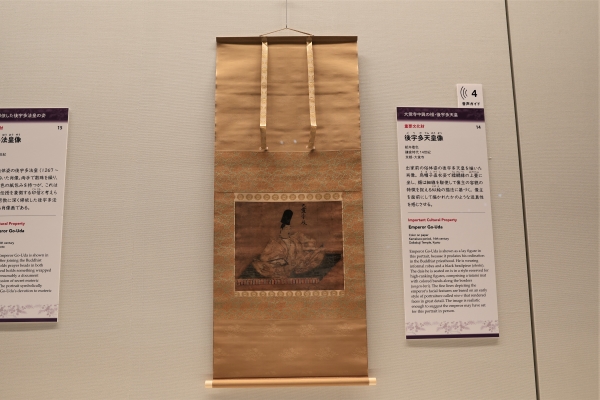

続く第2章では、大覚寺中興の祖と称される後宇多法皇(ごうだほうおう)の事績を通して、大覚寺の中世の様子を紹介します。出家後に大阿闍梨(だいあじゃり:最も位の高い僧侶)となった後宇多法皇は、新たに大覚寺法流を築き、弟子を育てるなど真言密教に篤い信仰心を持っていました。

重要文化財 後宇多天皇像

鎌倉時代・14 世紀 京都・大覚寺蔵 前期展示(1月21日~2月16日)

本章で公開される2点の国宝は必見。

国宝 後宇多天皇宸翰 弘法大師伝(ごうだてんのうしんかん こうぼうだいしでん)

後宇多天皇筆 鎌倉時代・正和4 年(1315) 京都・大覚寺蔵 前期展示(1月21日~2月16日)

空海の伝記を自ら記した本作品からは、空海を慕う思いの強さが、力強い書体からも感じられます。

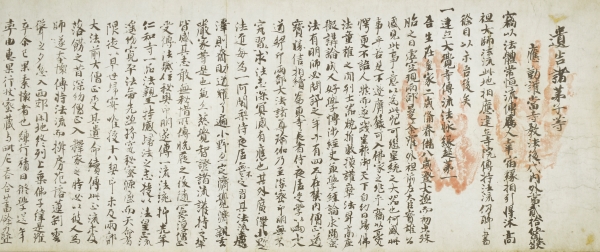

国宝 後宇多天皇宸翰 御手印遺告(ごうだてんのうしんかん おていんゆいごう)(部分)

後宇多天皇筆 鎌倉時代・14 世紀 京都・大覚寺蔵 後期展示(2月18日~3月16日)

こちらは後期展示の作品となりますが、崩御前に大覚寺の興隆を願って記した21か条の定めで、冒頭と各条のはじめに朱で手形が押されています。阿闍梨として大覚寺はどうあるべきかを綴った、後宇多法皇の思い入れを体感してください。

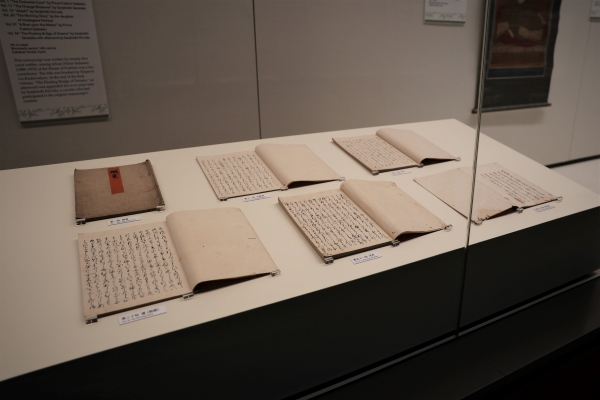

度重なる火災や応仁の乱によって苦難の時代が訪れた大覚寺。第3章では、南北朝時代以降の大覚寺を支えた歴代天皇や門跡の功績と、それによりもたらされた宮廷文化をご紹介します。

源氏物語(大覚寺本)

室町時代・16 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

清和源氏に代々継承された兄弟刀と伝えられる重要文化財「薄緑<膝丸>」と、重要文化財「鬼切丸<髭切>」(北野天満宮蔵)の同一ケース内展示も見逃せません。

(左)重要文化財 太刀 銘 □□忠(名物 薄緑〈膝丸〉)(たち めい ただ(めいぶつ うすみどり〈ひざまる〉))

鎌倉時代・13 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

鎌倉時代・13 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)(たち めい やすつな(おにきりまる〈ひげきり〉))

平安~鎌倉時代・12~14世紀 京都・北野天満宮蔵 通期展示

第4章は、第1会場の終わりから第2会場全体をつかって、襖絵や障子絵などの障壁画群を一挙にご紹介します。大覚寺に伝わる約240面におよぶ障壁画は、安土桃山~江戸時代に制作されました。これらは一括して重要文化財に指定され、本展では前後期合わせて123面を展示します。

第1会場の障壁画展示風景

これら障壁画の多くを手がけたのは、狩野派を代表する絵師・狩野永徳の右腕として活躍した狩野山楽。空間を作り込む永徳の画風を引き継ぎつつ、写実性と装飾性のバランスに優れた山楽の才能は、「牡丹図」にも存分に発揮されています。

重要文化財 牡丹図

狩野山楽筆 江戸時代・17 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

総長約22メートルにおよぶ圧巻のパノラマビューをご堪能ください。

重要文化財 紅白梅図(部分)

狩野山楽筆 江戸時代・17 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

生命力あふれる優美な梅の姿を描いた「紅白梅図」は、山楽の最高傑作のひとつ。

重要文化財 松鷹図(部分)

狩野山楽筆 安土桃山~江戸時代・16~17 世紀 京都・大覚寺蔵 前期展示(1月21日~2月16日)

松の巨木の力強さに永徳からの影響がうかがえる一方、より計算されて整った山楽らしい画面づくりも感じられます。

いずれの障壁画も子育てをしたり、番(つがい)で飛んでいたりする鳥や花々が描かれ、夫婦円満を願うおめでたい雰囲気が感じられます。迫力ある画面の中にも調和と華やかさがあり、この場を寿ぐような祝福された空間を会場で体感してください。

重要文化財 牡丹図(部分)

狩野山楽筆 江戸時代・17 世紀 京都・大覚寺蔵 通期展示

第2会場では通常非公開の正寝殿のうち、歴代門跡の執務室であった「御冠(おかんむり)の間」を再現。障壁画とこちらの再現展示は撮影可能なので、記念撮影もお忘れなく。

正寝殿「御冠の間」の再現展示

前期展示は2月16日(日)まで、後期展示は2月18日(火)~3月16日(日)です。

なお、本展の音声ガイドは、俳優の吉岡里帆さんがナビゲーターをつとめるほか、ゲーム「刀剣乱舞」で「膝丸」、「髭切」の声を担当する声優の岡本信彦さん、花江夏樹さんがゲストナレーターとして登場します。観覧とあわせてお楽しみください。

音声ガイドの案内パネル

東博史上最大規模となる障壁画が、一挙公開となるまたとない機会。

春の訪れとともに、ぜひ大覚寺展へ足をお運びくださいませ。

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年01月24日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)