- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

大彦のきものと「彦根更紗」

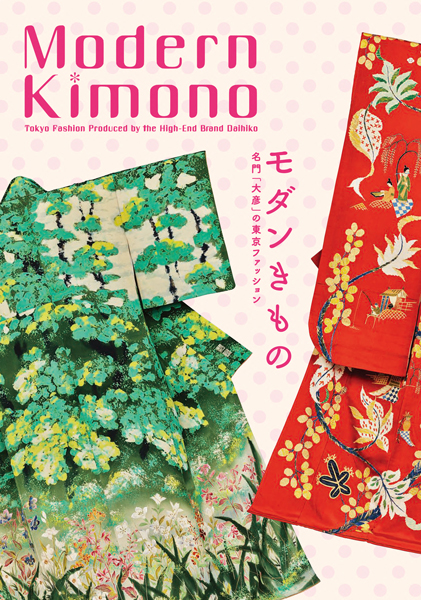

本館2階、特別1室・特別2室では特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」を開催中です(12月8日(日)まで)。

すでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、会場には今の私たちから見ても、とても素敵で「おしゃれ」と感じるきものが、一堂に会しています。大彦創業者である野口彦兵衛(のぐちひこべえ、1848~1925)、その次男であり二代大彦を継いだ野口眞造(1892~1975)を筆頭に制作されたデザインは、いつまでも新しさを感じさせるものといえるでしょう。そして、それを形づくるための染め・刺繡の高い技術もまさに圧巻です。

特別1室には、5枚の「彦根更紗(ひこねさらさ)」と呼ばれる、更紗裂(さらさぎれ)も展示しています。東京国立博物館は、彦根更紗を450枚一括して収蔵しており、この作品は当館を代表する名品のひとつです。

「さらさ」とは、主に17世紀より交易を通じて日本にもたらされた、染めによる裂を指し、日本ではよく「更紗」の漢字をあてています。その起源はインドにあり、大航海時代を皮切りにヨーロッパや日本を含む、世界中に輸出されるようになりました。オリエンタルな模様だけでなく、茜や藍が映える鮮やかな色遣い、洗っても色落ちしない堅牢(けんろう)な染めは、当時においては非常に画期的なものだったのです。更紗は交易における商品であったことから、輸出先の地域の好みに合わせて、模様が染められました。たとえば、展示中の「黒地扇散文様更紗(扇手)(彦根更紗)(くろじおうぎちらしもんようさらさ おうぎで ひこねさらさ)」は、まさに日本向けと考えられるものです。

黒地扇散文様更紗(扇手)(彦根更紗)

インド 野口彦兵衛旧蔵 18世紀

次第に、更紗は世界各地で模倣製作も行われるようになります。インドネシアのろうけつ染めによるバティック、木版や銅板捺染を用いたヨーロッパ更紗をはじめ、「和更紗」と呼ばれる日本製の裂もそのひとつです。日本では、インドの更紗だけでなく、これらの模倣製作も含めて「更紗」と称しています。

彦根更紗は、一部和更紗も収めているほか、インド更紗の中でもインド国内向け、ペルシャ向け、ヨーロッパ向け……など多種多様の更紗を含んでいます。まさに「更紗の宝箱」です。

彦根更紗がなぜこの特集に?と思われるかもしれません。彦根更紗は、作品名の通り彦根藩井伊家伝来の品ですが、昭和48年に当館に収蔵されるきっかけとなったのが野口眞造なのです。それだけでなく、野口彦兵衛・眞造父子は、非常に更紗を愛好していたことでも有名でした。更紗に対する深い研究成果が、大彦の高い評判へとつながったとも言われ、並々ならぬ情熱を持っていたことがわかります。それは実際に大彦のきものをみても、十分に伝わってきます。

着物 染分縮緬地更紗切継模様(きもの そめわけちりめんじさらさきりつぎもよう)

着物 染分縮緬地更紗切継模様(きもの そめわけちりめんじさらさきりつぎもよう)大彦作 昭和30年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

名古屋帯 染分平絹地変わり菱花卉更紗模様(なごやおび そめわけへいけんじかわりびしかきさらさもよう)

名古屋帯 染分平絹地変わり菱花卉更紗模様(なごやおび そめわけへいけんじかわりびしかきさらさもよう)大彦作 昭和30年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

実際に、いくつもの更紗裂を切り継いできものを仕立てることが、近代以降流行していたようですが、「切り継ぎ」自体をひとつのデザインとしています。それだけでなく、古渡りの裂にみられる更紗模様を踏襲しながらも、柔らかな色遣いや輪郭線で表現することで、いっそうまとまりのある模様になっています。

着物 染分縮緬地更紗切継模様(部分)

「着物 染分縮緬地更紗切継模様」の中央上には、先ほどあげた扇手に近い模様も見えますね。このほかにも、実は三つ巴の模様や、虫の模様なども彦根更紗に類例を見ることができます。更紗裂にまなび、新たな制作へとつなげていったことが、作品からも読み取れるのです。更紗は、大彦にインスピレーションを与えていたものだったのでしょう。

展示室では、彦根更紗とこのきものや帯を見比べられるように展示しています。ぜひ、特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」(特別1室・特別2室、12月8日(日)まで)でご覧いただけますと幸いです。

特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」

会期:2024年10月29日(火) ~ 2024年12月8日(日)

会場:本館特別1室・特別2室

(注)会期中、展示替えはありません

当館ミュージアムショップで本特集の図録を販売中

全40ページ 1,870円(税込)

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(文化財活用センター研究員) at 2024年11月25日 (月)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)