- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

世代を重ねるおしゃれ タオ族の胸飾(むなかざり)

ちょうどこのブログを書いていると、韓国の小説家ハン・ガン女史がノーベル文学賞を受賞されたニュースが報じられました。すでに翻訳されている本もあるらしいので、この機会に読んでみたいと思います。

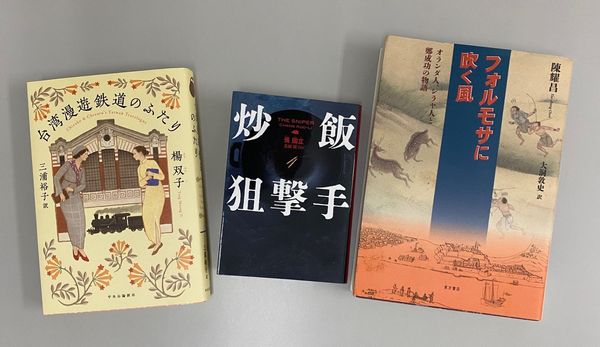

ひと昔前に比べると、近年はアジアの翻訳小説を書店で見かけることが多くなったように感じます。最近に私が読んだのは台湾の翻訳小説で、ハートフルな『台湾漫遊鉄道のふたり』、ミステリーものの『炒飯狙撃手(チャーハン・スナイパー)』、歴史小説の『フォルモサに吹く風』などです。どれもそれぞれに面白く読みましたが、博物館の研究職という立場からすると、『フォルモサに吹く風』は台湾に暮らす原住民族(げんじゅうみんぞく)のありし日の生活を目の当たりにするようで、東博が所蔵する民族資料への想像力をかきたてられました。

台湾の翻訳小説

『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著、三浦裕子訳、中央公論新社)は紀行グルメの体裁で、二人の女性の友情を描く。『炒飯狙撃手』(張國立著、玉田誠訳、ハーパーコリンズ・ジャパン)はチャーハン屋の店主が凄腕(すごうで)のスナイパーという設定で、台湾の疑獄(ぎごく)事件を描く。『フォルモサに吹く風』(陳耀昌著、大洞敦史訳、東方書店)は鄭成功(ていせいこう)が活躍した時代のフォルモサ(台湾のこと)を舞台に、原住民族、オランダ人、漢民族たちの交流や対立を描く。

現在の台湾の主要民族は、中国大陸から移住した漢民族ですが、漢民族が移住する前から台湾には古くから人々が暮らしていました。それらの人々は、はるか昔に海流に乗って太平洋の島々に広がった人々と関係があると考えられており、原住民族とよばれています。台湾の原住民族は現在16部族が認定されています。台湾本島から南東方向に約90キロの沖合に蘭嶼(らんしょ)という小さな島があり、そこはタオ族が暮らす土地です。春になると、蘭嶼のまわりにはトビウオの群れがやってきます。タオ族の人々はトビウオ漁をはじめとする漁業やタロイモの栽培などをして暮らしてきた海の民です。

蘭嶼(らんしょ)の景色

青く広がる海原のなか、ゴツゴツした岩の海岸にかこまれた島のほとんどは山地ばかり。車なら島の周囲を1時間ほどで1周できる大きさで、島の全体には森林が広がっている。

台湾の原住民族は、話す言葉によって、大ざっぱにオーストロネシア語族にくくられていますが、細かくいえば、タオ族の言葉は台湾本島よりもフィリピンのバタン島との方が近いようで、バタン島の人たちとは通訳なしでも話せるとのことです。タオ族の人々は死や血をタブーとする信仰が強く、死者の霊(アニト)と触れ合う際には籐(とう)や魚皮(ぎょひ)で作られた甲冑を着て、刀を帯びて、槍(やり)を構える作法があります。タオ族の気質は温厚とされ、争いのときには鎧を着ますが、刀や槍などの武器は使わず、石を投げ合って血が出たらやめるというものだったそうです。東博には、そのようなタオ族の暮らしにまつわる資料が保管されています。

「台湾の海の民 タオ族の生活文化」の展示

現在、東洋館13室にて展示中の「台湾の海の民 タオ族の生活文化」。トビウオ漁に用いる舟の模型や道具、男性が着用する籐製の甲冑、女性が着用する胸飾などを展示している。

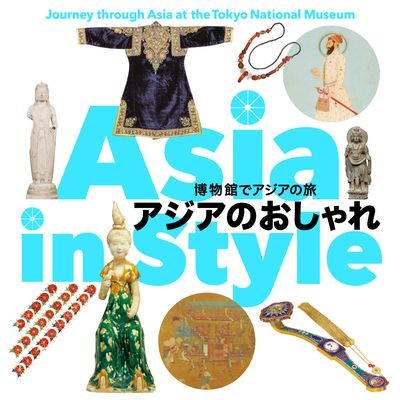

ただいま「博物館でアジアの旅 アジアのおしゃれ」(東洋館、11月10日(日)まで)で展示中の胸飾(むなかざり)は、タオ族の女性が着飾ったものです。メノウやガラスのビーズを連ねて作られ、母から娘、そのまた娘へと受け継がれるアクセサリーです。もしも受け継ぐ娘に姉妹がいれば、娘たちは胸飾を分けて、さらに自分でビーズを付け足すなどして、もとの部分を残しつつ少しずつ変化させながら伝えてゆきます。

タオ族の胸飾・銀製腕輪 ともに台湾、台東県蘭嶼 19世紀後半~20世紀初頭

胸飾が少しずつ変化しながら伝承されるのは、まるで人間の遺伝子がアクセサリーで表現されているようにも思われる。タオ族の男女は銀製の腕輪をはめるが、これは交易で入手した銀貨を叩き延ばして作られた。

現在でもタオ族の女性はこのような胸飾りを大切にしていて、お祭りなどの晴れがましい日には身に付けて美しく装います。そのおしゃれには世代を重ねた心が込められているのでした。

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(工芸室長) at 2024年10月23日 (水)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)