- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

興福寺北円堂諸像のX線CT調査

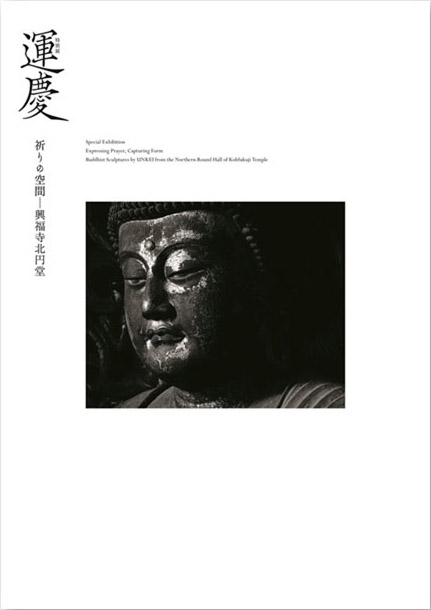

現在、本館特別5室にて開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」では、鎌倉時代に復興された当時の興福寺北円堂内陣を再現する試みとして、7軀(く)の国宝仏をご覧いただけます。

特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」会場風景

(左から)世親菩薩立像、弥勒如来坐像、無著菩薩立像 すべて国宝 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像、無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像は現在も北円堂に安置されますが、四天王立像は現在中金堂(ちゅうこんどう)に安置され、長年本来の安置場所が議論されてきました。これまでの研究により、中金堂の四天王像が、本来は北円堂に安置された可能性が有力視されており、このたび、同じ展覧会場で一緒にご覧いただけることとなりました。

ところで、日頃は寺社のお堂で信仰を集める仏像にとって、展覧会や修理といったタイミングは、貴重な調査研究の機会でもあります。調査といえば、メジャーで寸法を計測したり、間近にじっくり観察して調書をとったり・・・という光景を想像されるかもしれません。これらはもっとも基本となる大切な作業ですが、さらに近年注目されているのがX線CT撮影です。物質を透過するX線の特質を利用した分析手法で、医療用CTが有名ですが、外からは見えない内部を観察するという目的では、もちろん文化財にも有用な技術です。従来のX線撮影では、レントゲン撮影のように一方向の情報がすべて重なってしまいますが、CTは、対象となる物質に360度の方向から照射されたX線をコンピュータ上で計算し、3Dデータが生成されるため、対象を立体的に把握できる利点があります。

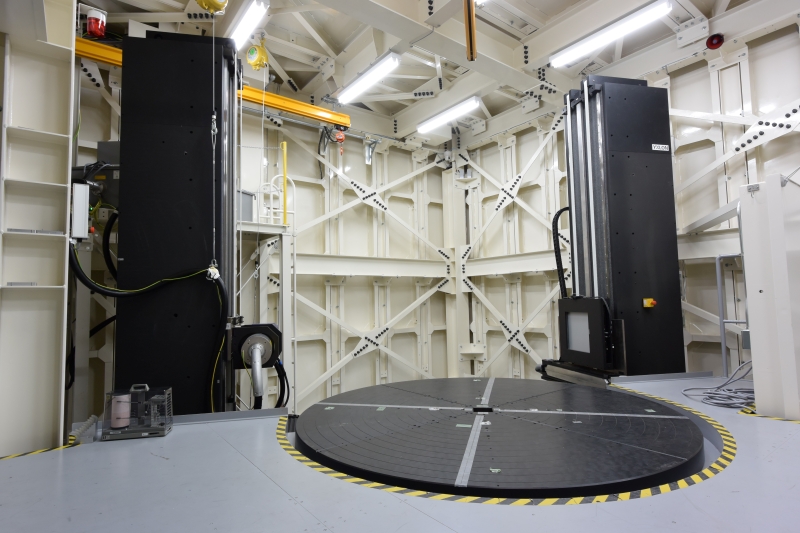

X線CT撮影装置

CTでわかることに、たとえば部材の接合箇所や木目、材質の違いがあり、構造や制作技法の理解に欠かせません。また、亀裂や虫損、朽損(きゅうそん)等も明らかとなるため、保存状態の把握にも有益です。いずれも、基本的には材質によってX線の透過率が異なる性質を利用しており、X線を通しにくい材質ほど白く映るため、その濃淡や連続性で判断します。

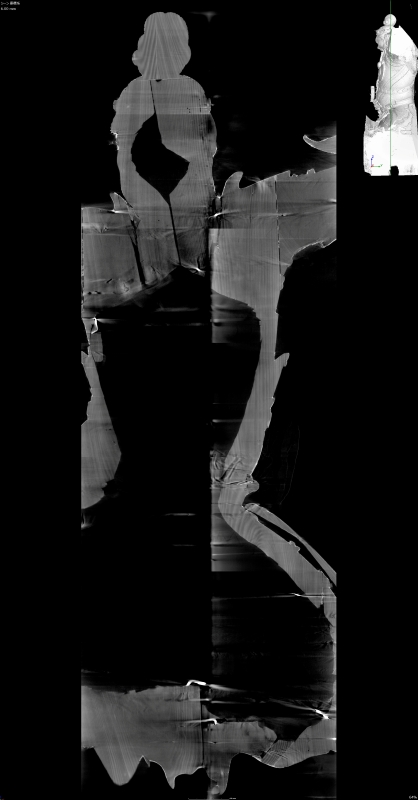

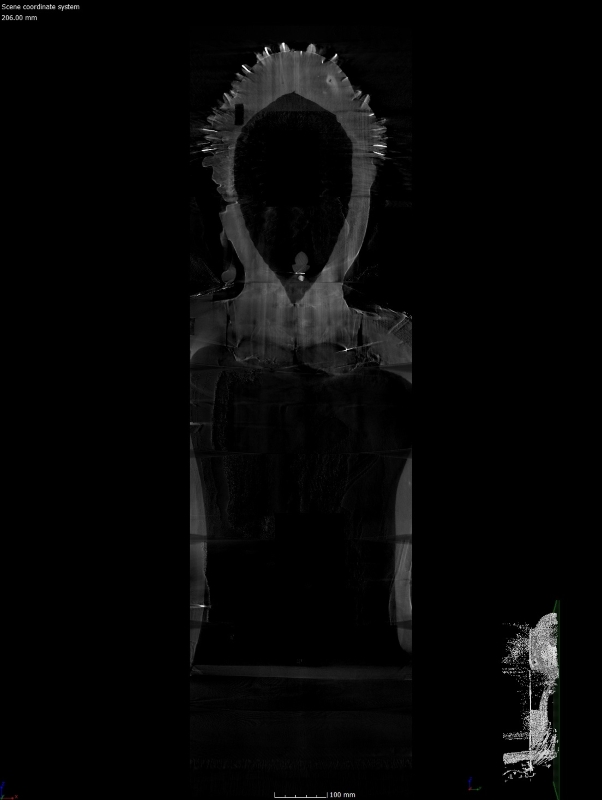

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

同X線断層(CT)(撮影時の名称「増長天」)(作成:宮田将寛)

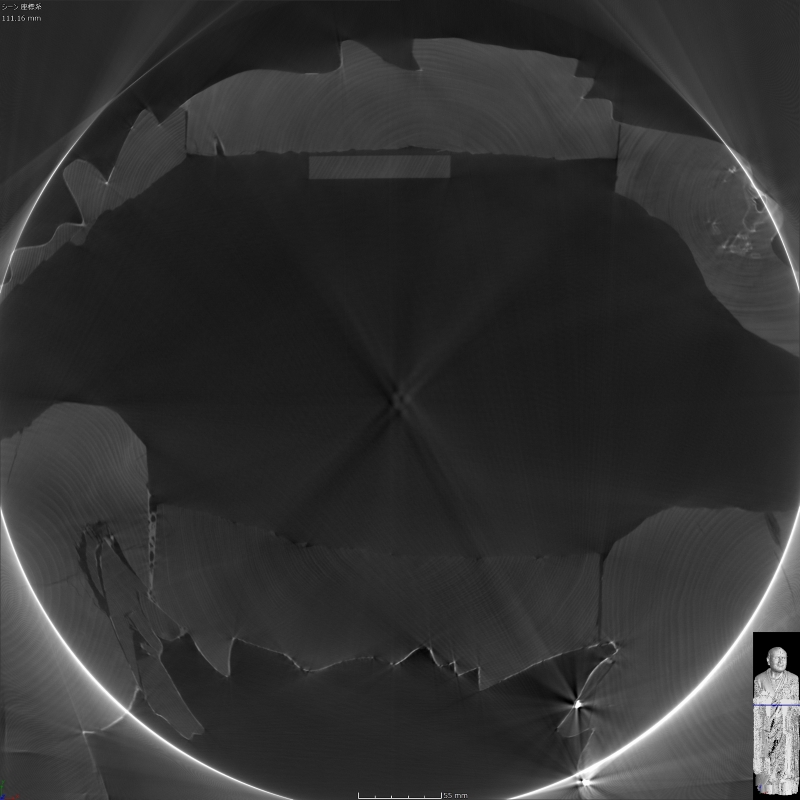

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

同X線断層(CT)(提供:奈良国立博物館)

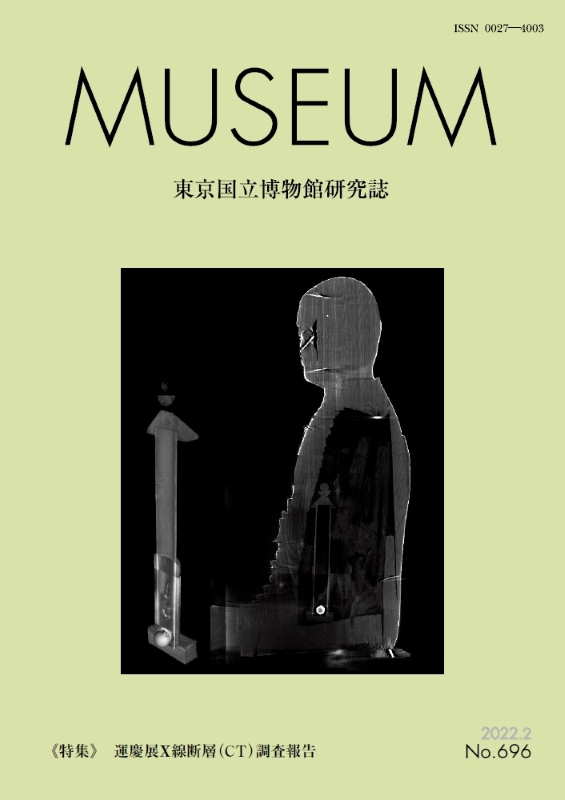

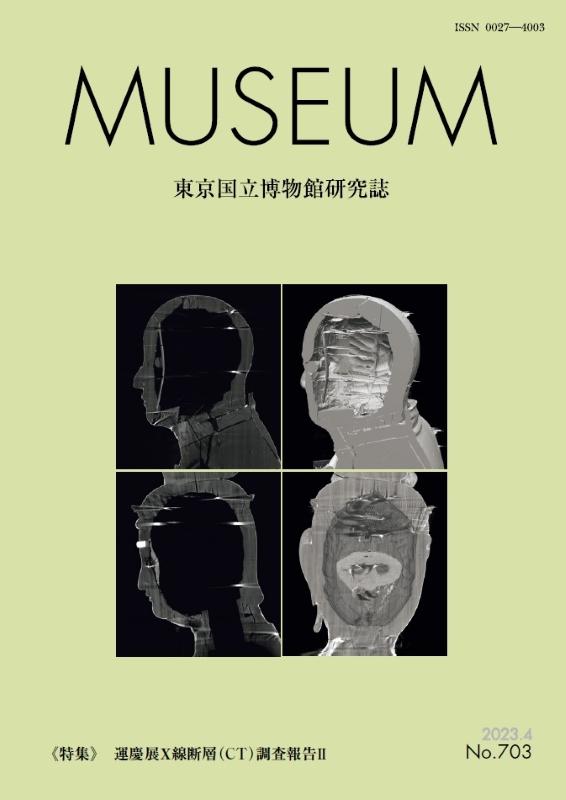

さらに詳しくご覧になりたい方は、当館発行の『MUSEUM』(東京国立博物館研究誌)をご参照ください。2017年の運慶展で撮影したすべてのCT報告をご覧いただけます。(無著・世親菩薩立像、四天王立像はこのうち696号に掲載)

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告II」『MUSEUM』703号、2023年4月

(注)『MUSEUM』は当館ミュージアムショップでお求めいただけます。各号の在庫の有無については、ミュージアムショップ(03-3822-0088)までお問い合わせください。

| 記事URL |

posted by 西木政統(彫刻担当研究員) at 2025年10月29日 (水)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「運慶」 (6)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (570)

- 催し物 (85)

- news (338)

- 特集・特別公開 (236)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (89)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)