- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

明時代の宮廷絵画とその系譜(2)――比べてたのしむ

東洋館8室で開催中の特集「宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡」(~4月11日〈日〉)は後期に入りました。

前回のブログ「明時代の宮廷絵画とその系譜(1)――緻密な描写をたのしむ」につづき、本ブログでは、「比べる」をキーワードに、本特集展示の楽しみ方をご案内します。

(前回のブログ「明時代の宮廷絵画とその系譜(1)――緻密な描写をたのしむ」に移動する)

本展のおすすめの並びの一つは、王諤(おうがく)筆「山水図軸(さんすいずじく)」、王世昌(おうせいしょう)筆「山水図軸」、朱端(しゅたん)筆「寒江独釣図軸(かんこうどくちょうずじく)」です。

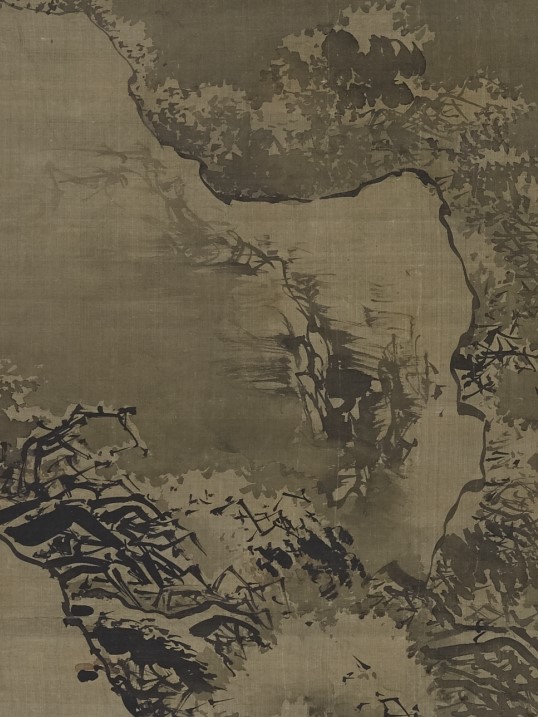

山水図軸 王諤筆 中国 明時代 16世紀

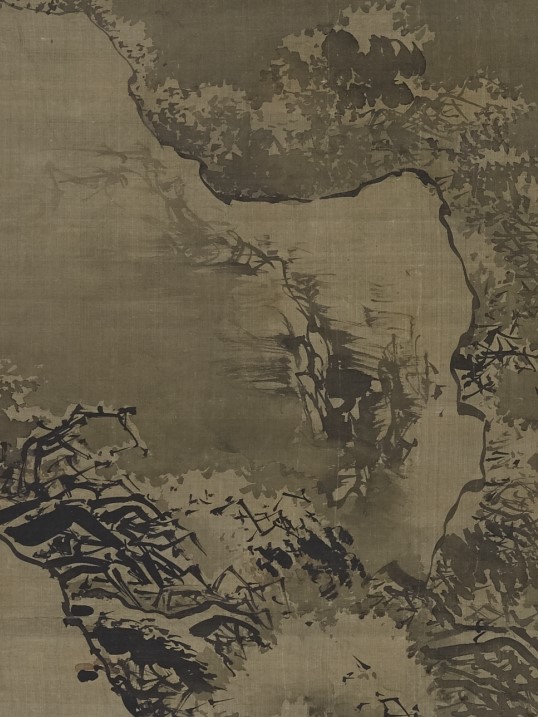

山水図軸 王世昌筆 中国 明時代 16世紀

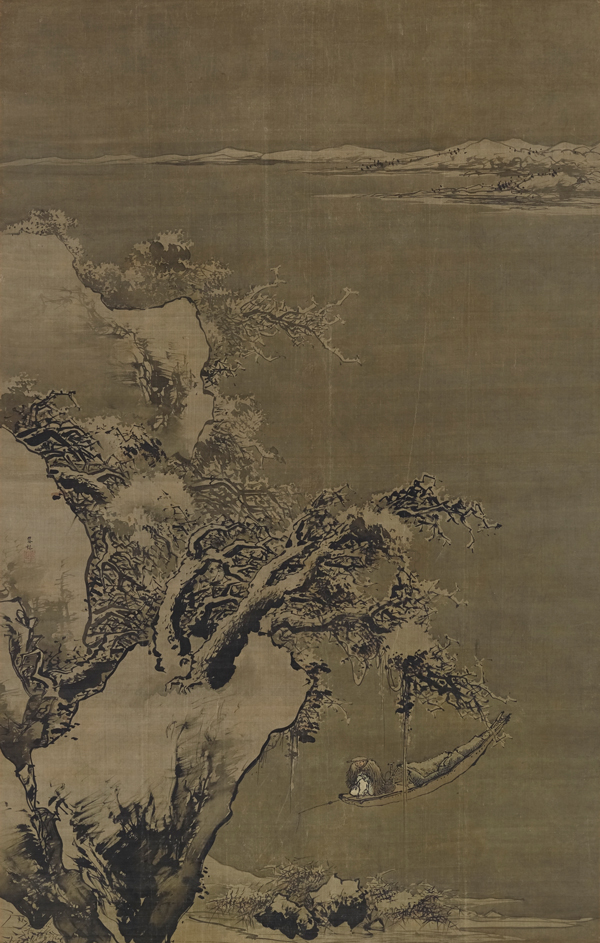

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆 中国 明時代 16世紀

右から

山水図軸 王諤筆 中国 明時代 16世紀

山水図軸 王世昌筆 中国 明時代 16世紀

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆 中国 明時代 16世紀

この3作品には、次のような共通点があります。

・16世紀頃の宮廷画家が絹に墨と淡彩で描く。

・山水を描き、点景として人物を描きこむ。

・いわゆる「馬夏様式(ばかようしき)」に属する。

では、相違点についてはどうでしょうか?

まず、描かれた季節について考えてみましょう。

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・積雪)

一番わかりやすいのは、朱端筆「寒江独釣図軸」の冬でしょう。

画面には全体にうっすらと墨が刷かれ、山や樹木の一部を白く塗り残すことで、雪の降り積もった様子が表わされます。

釣り人の笠や蓑、舟にも雪が降り積もっています。

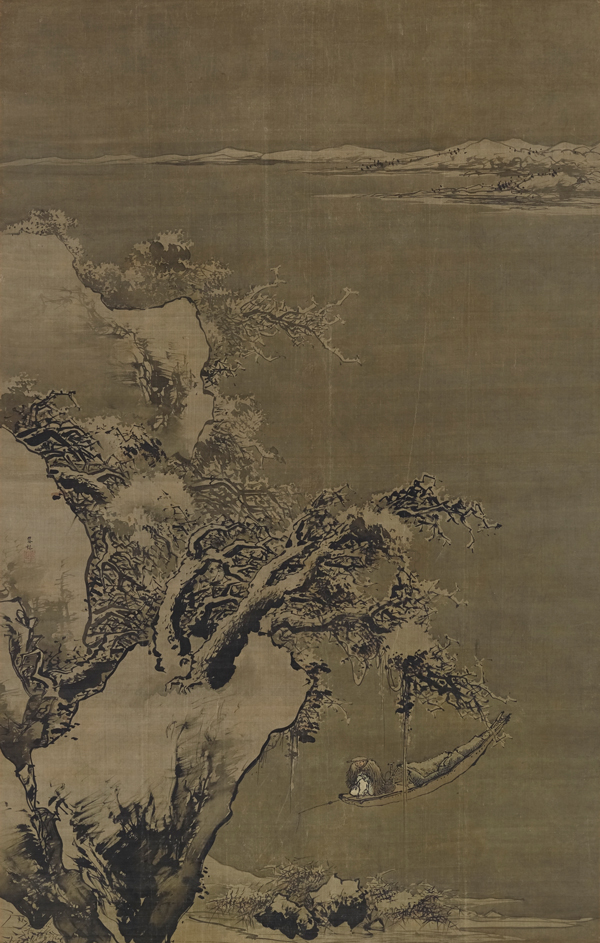

山水図軸 王世昌筆(部分・紅葉)

王世昌筆「山水図軸」は、広葉樹にうっすらと赤茶色が塗られた紅葉の表現が確認できることから、秋と判断できます。

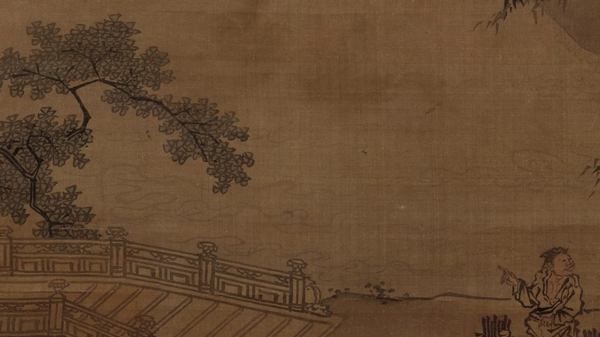

山水図軸 王諤筆(部分・柳)

王諤筆「山水図軸」は、やや迷いますが、枝垂れ柳の緑が美しいのは春から夏にかけてです。

柳の後ろには、靄がただよい、木々や建物の屋根がおぼろに見えています。

このような春霞を思わせる大気の表現から、春の景としたいと思います。

大気の表現に関心を移せば、最も印象的なのは王世昌筆「山水図軸」といえそうです。

山水図軸 王世昌筆(部分・風)

強い風に吹き散らされて、小枝や葉が宙に舞っています。

画面左側の余白には、淡墨の塗り残しで表わされた白い帯が斜めに幾筋も見え、山から吹き下ろす風の存在を伝えます。

山水図軸 王世昌筆(部分・水面)

これを受けて水面が波立つ様子は、とがった筆線で表わされています。

山水図軸 王諤筆(部分・水面)

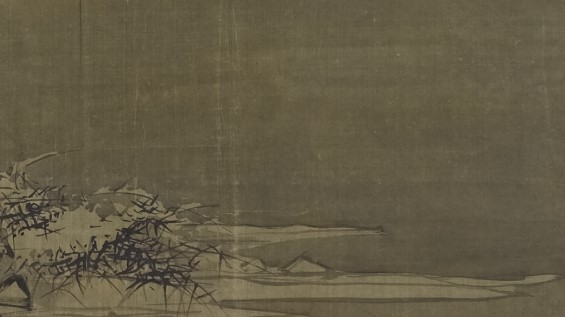

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・水面)

王世昌筆「山水図軸」と比べると、王諤筆「山水図軸」に描かれる、やわらかくおだやかな水の流れ、朱端筆「寒江独釣図軸」の、波一つ立たない静まりかえった水面も、それぞれ趣深く感じられます。

人物表現はどうでしょうか?

山水図軸 王諤筆(部分・人物)

山水図軸 王世昌筆(部分・人物)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・人物)

いずれも人体の構造をよくとらえた、描写角度に齟齬のない、きっちりとした表現です。

王諤と王世昌は、衣に打ち込みと強弱(肥痩)のはっきりした筆線を用いています。

王世昌の方が、若干、筆の速さが強調されているようです。

二人に比べると、朱端の衣の筆づかいは、どこか、たどたどしいですが、これは、王諤と王世昌の描く人物たちが、開放的に、空気に身をさらしているのに対し、朱端の人物は寒さに縮こまっているため、と解釈できるかもしれません。

三人の個性は、山石にほどこされた斧劈皴にも表われているようです。

山水図軸 王諤筆(部分・皴)

山水図軸 王世昌筆(部分・皴)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・皴)

右から

右から山水図軸 王諤筆(部分・皴)

山水図軸 王世昌筆(部分・皴)

重要文化財 寒江独釣図軸 朱端筆(部分・皴)

一番おとなしく優等生的な斧壁皴は、王諤のもの。

王世昌のそれは、衣と同様、筆線の勢いが強調されます。

朱端は、おどるような、遊びのある斧壁皴です。

筆墨の主張の強さは、画面の大きさとも密接に関わっています。

王諤筆「山水図軸」は縦146.0cmですが、王世昌筆「山水図軸」は206.0cm、朱端筆「寒江独釣図軸」は171.9cmです。

画面サイズと表現との対応関係は、複製図版では何ともお伝えできませんので、後はぜひ、会場にて確認していただければ幸いです。

| 宮廷から地方へ――明時代の絵画と書跡 編集・発行:東京国立博物館 定価:660円(税込) カラー24ページ 各作品の詳細な説明については、こちらの小冊子もご参照ください。 |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年03月23日 (火)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)