本館 特別4室

2025年1月2日(木) ~ 2026年3月31日(火)

東京国立博物館<トーハク>には、昔の人たちがつくって、大切にしてきた「文化財」がたくさん。 ここは文化財を見るまえや見たあと、「ひろば」のようにいろいろな人があつまり、遊び、日本の文化の魅力や楽しさを体験できる展示です。

本館 特別4室

2025年1月2日(木) ~ 2026年3月31日(火)

東京国立博物館<トーハク>には、昔の人たちがつくって、大切にしてきた「文化財」がたくさん。 ここは文化財を見るまえや見たあと、「ひろば」のようにいろいろな人があつまり、遊び、日本の文化の魅力や楽しさを体験できる展示です。

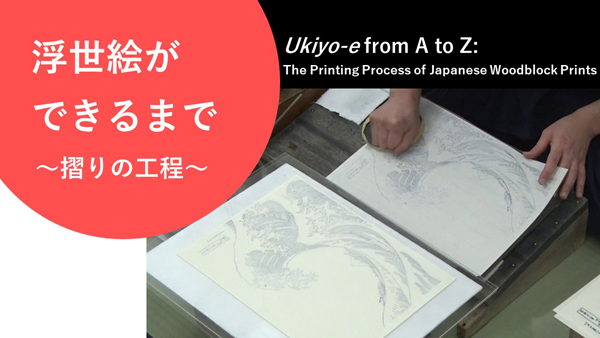

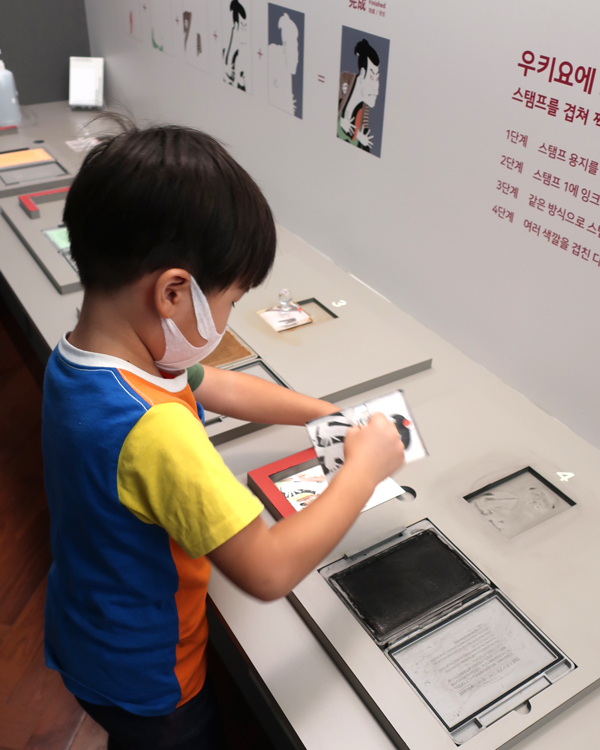

浮世絵とは、江戸時代の人びとの姿や世の中の様子を描いた絵画です。江戸時代の初めには絵師本人が描いた一点ものの肉筆画だけでしたが、その後、版画の浮世絵が生み出され、同じ絵をたくさん印刷できるようになりました。さらに何色もの版を重ねて豊かな色合いを表現できる多色摺りの錦絵が誕生しました。錦絵は、人気の美人や歌舞伎の役者を描いた絵を中心に広がり、やがて物語や風景など、さまざまなジャンルの作品が生まれました。ここでは、多色摺りの浮世絵の仕組みをスタンプで体験することができます。

多色摺りの浮世絵ができる工程が見られます

5つのスタンプを重ねてみると…

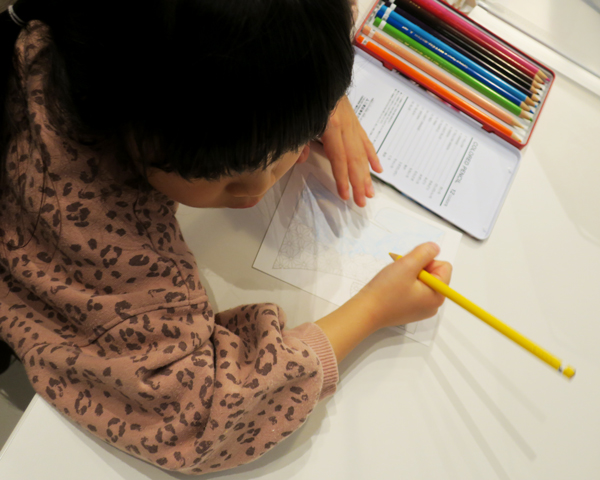

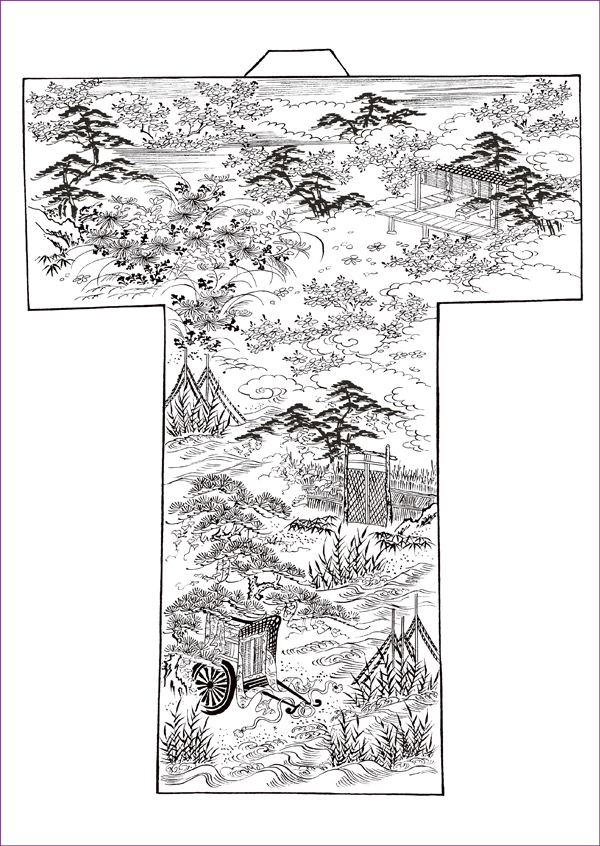

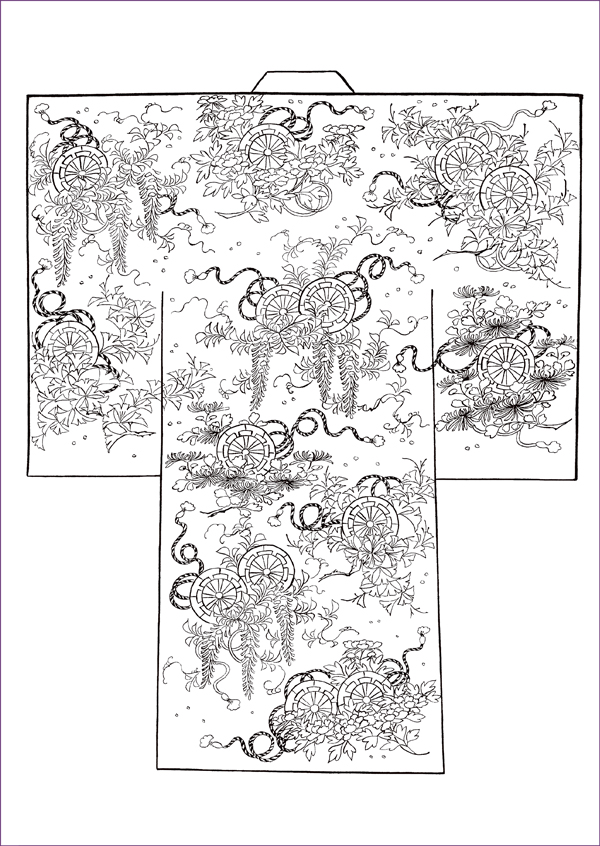

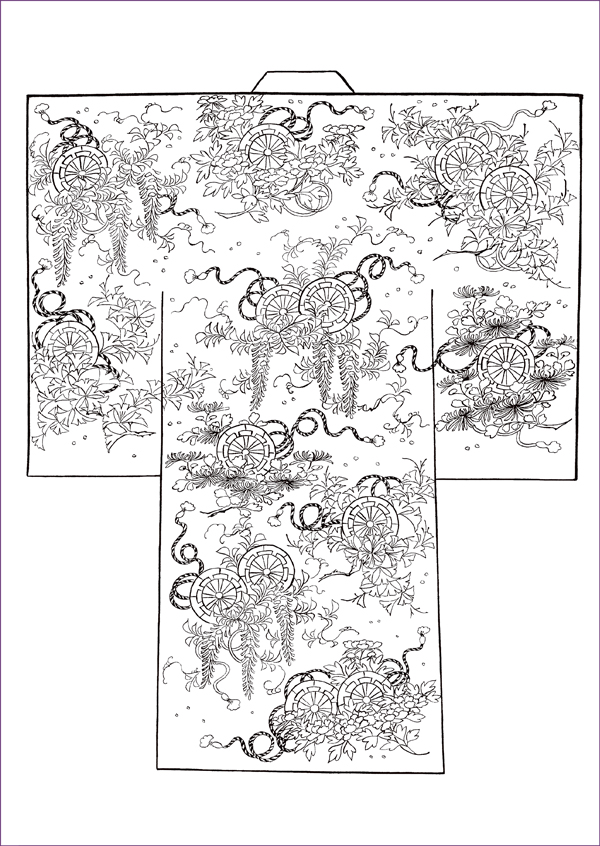

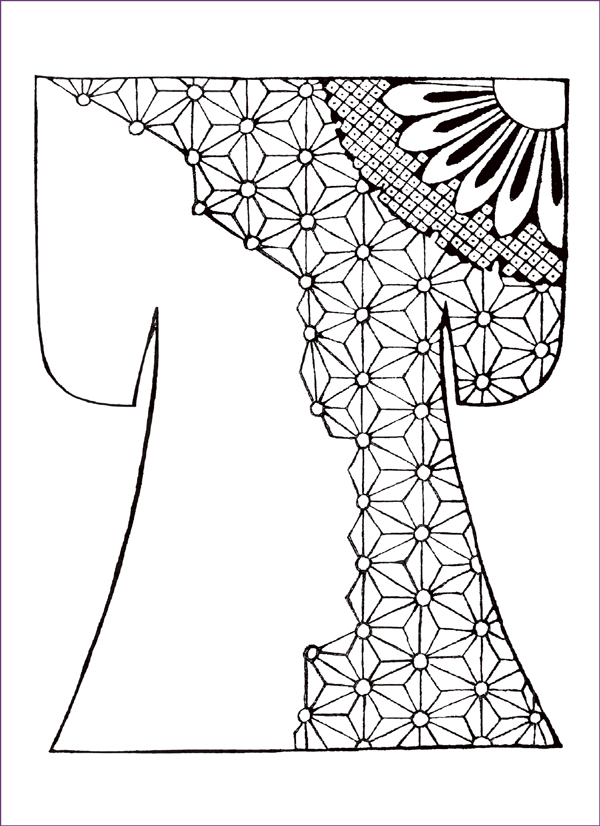

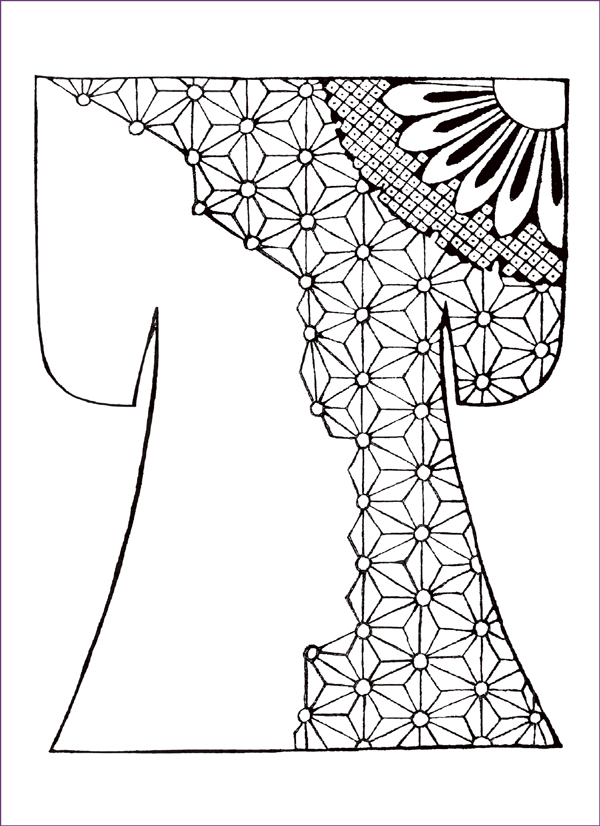

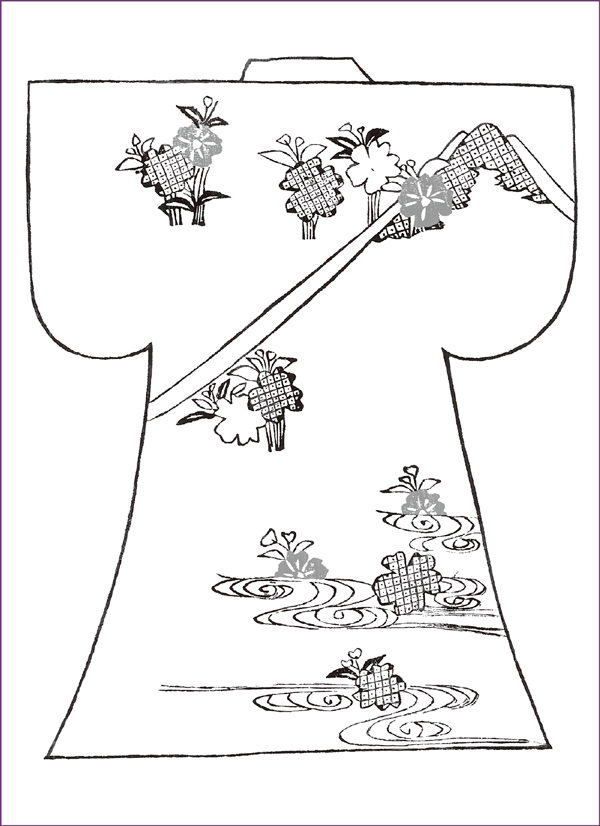

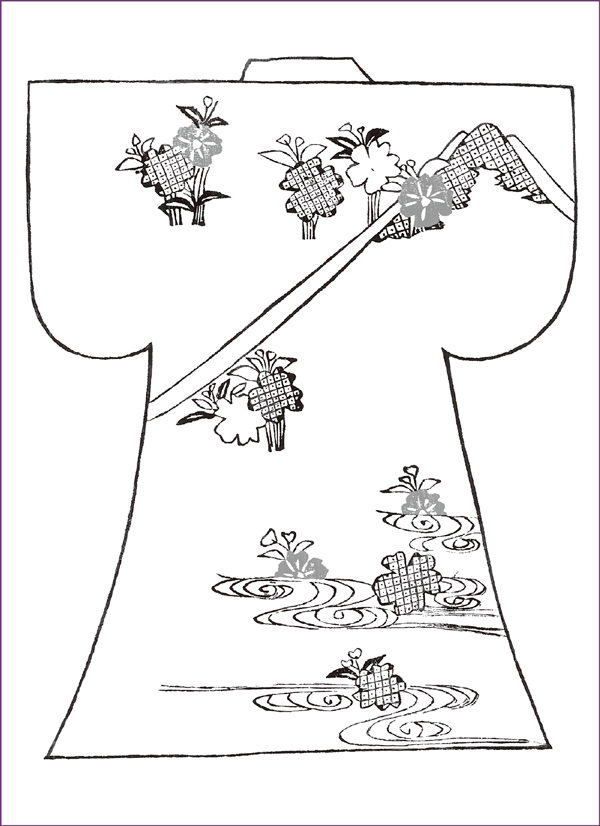

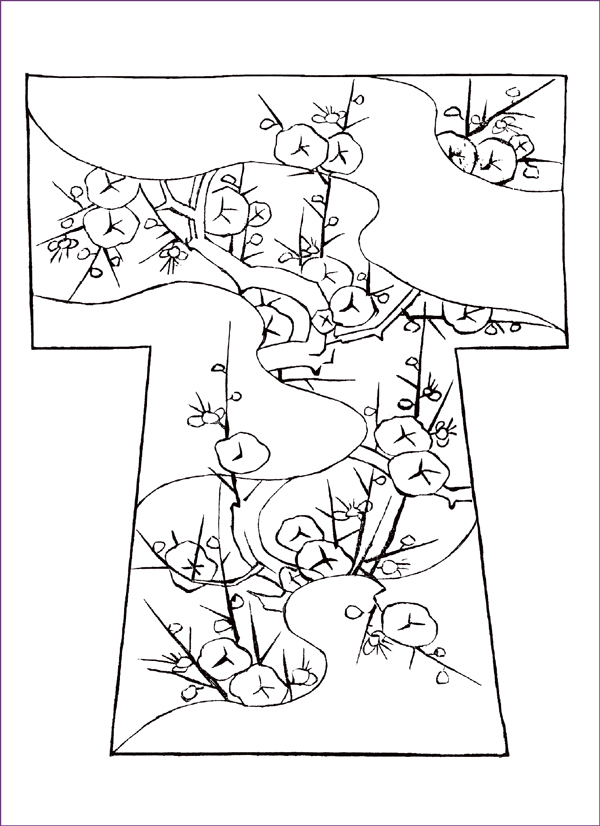

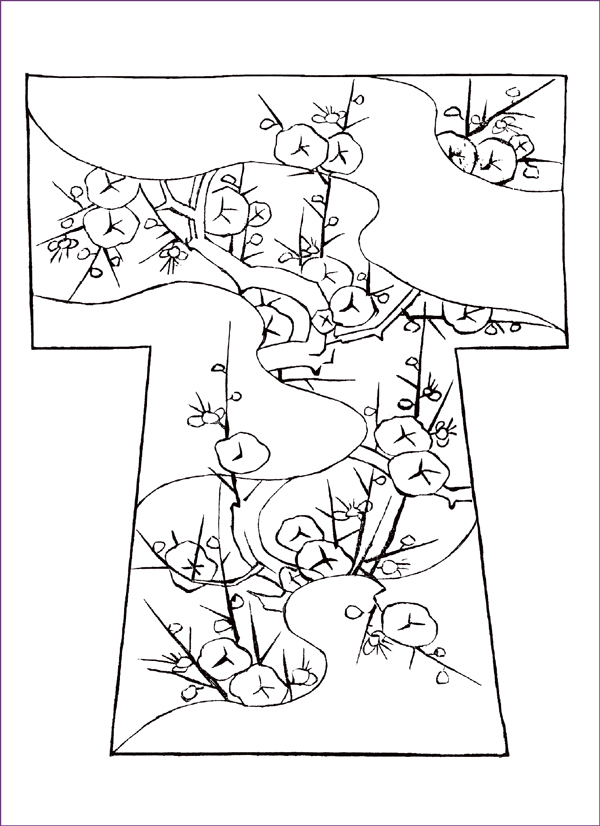

日本の民族衣装として知られるきもの。その原形は、かつて「小袖」と呼ばれていた、袖口の開きの小さい衣服です。室町時代以降、日常的に表着として用いられました。小袖は、染めの技や、刺繡や金箔で美しい模様をあらわすなど、さまざまな方法で飾られました。小袖のデザインも、時代にあわせて流行がうつり変わっていきます。寛文年間(1661~1673)には、雛形と呼ばれる、今でいうファッション雑誌が初めて刊行され、以後、流行に合わせて200種類以上もの雛形が江戸時代に出回りました。

現代の私たちが、雑誌やSNSなどでトレンドをチェックしておしゃれのお手本にするように、江戸の人びとも雛形を参考にきもののおしゃれを楽しんでいたのです。江戸時代にデザインされたきものを、思い思いの色でぬってみましょう!

雛形(ひいながた)ぬりえシート

おうちで塗ってみよう!

おうちでぬり絵を楽しみたい方は、次のシートを印刷してください。

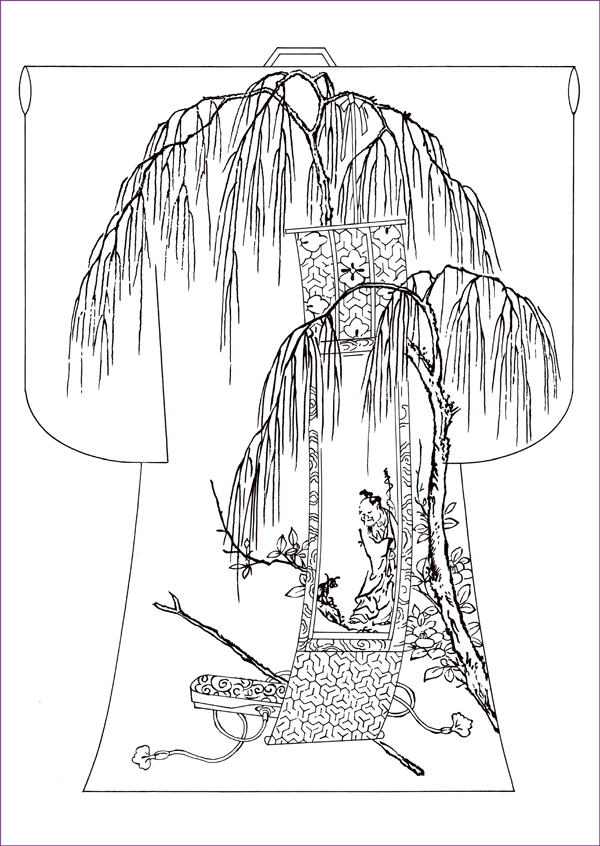

『雛形菊の井』より作図

武藤柳子ほか筆

江戸時代・享保4年(1719)

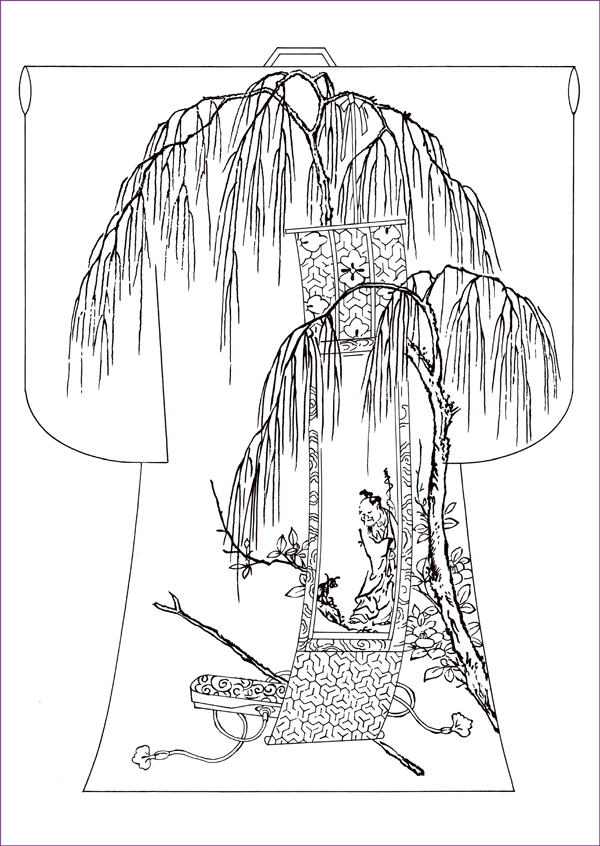

『越後屋衣装雛形』より

江戸時代・19世紀

東京国立博物館蔵

『越後屋衣装雛形』より

江戸時代・19世紀

東京国立博物館蔵

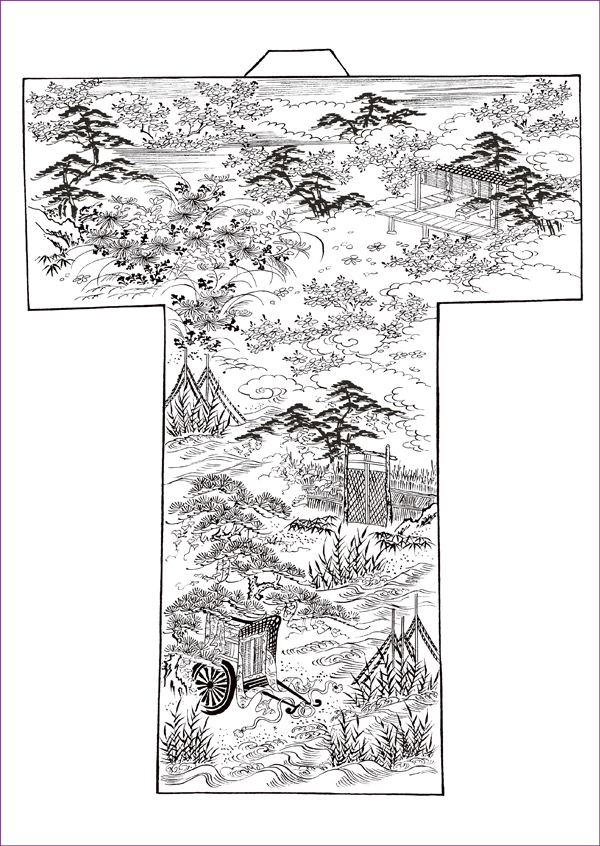

『新撰御ひいなかた』より

江戸時代・寛文7年(1667)

東京国立博物館蔵

『新撰御ひいなかた』より

江戸時代・寛文7年(1667)

東京国立博物館蔵

『当風美女ひなかた』より

江戸時代・享保12年(1727)序

東京国立博物館蔵

日本のよろい(甲冑や鎧兜ともいいます)は、武士が合戦の時に着て身を守るだけではなく、自分の活躍をアピールするために、力強く、そして美しくつくられています。革や鉄、紐などさまざまな材料を使っていて、色あざやかです。

よろいにはいくつか種類がありますが、ここにあるような当世具足は、全身をすきまなく守りながら動きやすく、デザインも統一されていて武士のこだわりを感じます。

近づいてよくみると、いろいろな大きさや形の部品をたくさん組み合わせていることがわかると思います。だから日本のよろいは体をしっかり守りつつ動きやすくなっているのです。

現代に作られたよろいを間近で見ることができます

ハンズオンコーナーではよろいの重さを確かめることも!

(2024年2月~3月は本館19室で展示します)

現代に作られたよろいを間近で見ることができます

ハンズオンコーナーではよろいの重さを確かめることも!

(2024年2月~3月は本館19室で展示します)