中国の仏像

1階 1室

2017年4月11日(火) ~

2018年4月8日(日)

「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトに、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジプトなどの美術と工芸、考古遺物を展示しています。

重要文化財 勢至菩薩立像 中国 隋時代・6世紀

1階 1室

2017年4月11日(火) ~ 2018年4月8日(日)

インドから中国に仏教が伝わったのは紀元前後頃とされます。その後、南北朝時代に入ると、国家的な規模で寺院の造営が行なわれるようになり、仏教は中国でも大いに隆盛しました。

この展示では、中国彫刻の最盛期である南北朝時代から唐時代の仏像を中心に構成します。

重要美術品 夾紵大鑑 伝中国河南省輝県出土 戦国時代・前5~前3世紀 東京・大倉集古館蔵

2階 2室

2017年4月11日(火) ~ 2018年4月8日(日)

大倉集古館より寄託された中国古代の貴重な大型漆器・夾紵大鑑(きょうちょたいかん)を特別に展示します。

パシェリエンプタハのミイラ(部分) エジプト、テーベ出土 第3中間期(第22王朝)・前945~前730年頃 エジプト考古庁寄贈

2階 3室

2017年4月11日(火) ~ 2017年7月17日(月・祝)

人類最古の文明揺籃の地として知られる、エジプトと西アジア、東地中海地域の古代美術や考古資料を中心に紹介します。

エジプト美術では、先王朝時代の土器を最近の研究成果とともに紹介します。また、西アジア・東地中海地域で作り出されたガラス器のうち、コア技法、モザイク技法といった初期の製作技法で製作された作品に注目します。

菩薩坐像 インド パーラ朝・9~10世紀

2階 3室

2017年1月2日(月) ~ 2017年6月25日(日)

北インドではクシャーン朝(1~3世紀)に仏教美術が隆盛しました。1世紀頃にガンダーラ、マトゥラーにおいて相次いで仏像の制作が始まり、また、ガンダーラでは仏陀の生涯をつづった仏伝美術が盛んとなります。ここではクシャーン朝のガンダーラ美術を中心に、インドのヒンドゥー教美術なども紹介します。

今回の展示では、密教文化が花開いた東インドのパーラ朝で制作された仏教像にも焦点をあてます。

菩薩像頭部 中国・クムトラ石窟 大谷探検隊将来品 7~8世紀

2階 3室

2017年4月18日(火) ~ 2017年5月28日(日)

20世紀初頭に西域を探検した大谷探検隊の将来品を中心にシルクロード美術を展示します。

今回の展示ではクムトラ石窟の塑像や壁画を中心に構成し、西域北道のオアシス都市クチャの仏教文化を紹介します。

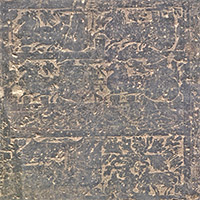

饕餮文瓦 中国 戦国時代(燕)・前5~前4世紀

3階 4室

2017年5月9日(火) ~ 2017年9月10日(日)

東洋館4室から5室にかけて、中国文明の形成と発展の過程を土器、玉器、出土文字資料、青銅器などの展示によってたどります。一連の中国文明関連の展示の冒頭を飾る「中国文明のはじまり」では、新石器時代から高い技術水準で制作されてきた土器と玉器のほか、前13世紀にまで遡る最古の漢字・甲骨文字や封泥を中心に展示を構成します。

今回はとくに、当館が所蔵する代表的な中国の瓦と塼を取り上げます。

博山温酒樽 中国 前漢~後漢時代・前1~後1世紀

3階 5室

2017年5月16日(火) ~ 2017年9月3日(日)

殷時代から漢時代にかけて展開した中国青銅器の用途および制作技法について、おもに先祖の祭礼に用いた容器と楽器によって紹介します。

三彩牛車・馭者 中国 唐時代・7世紀 横河民輔氏寄贈

3階 5室

2017年5月9日(火) ~ 2017年9月3日(日)

戦国時代以降、中国文明が成熟していくに従い、王侯貴族は土を丘のように盛った墳墓を営み、その地下には死者の生活を支える家財の模型(明器)や人形(俑)などを大量に供えるようになりました。そのなかでもとくに造形が優れ、多様性に富んだ漢時代から唐時代にかけての明器と俑を主に横河コレクションから選りすぐり、時代順に展示します。

画像石 馬車の行列/先祖の祭祀を行なう建物 中国山東省孝堂山下石祠 後漢時代・1~2世紀

4階 7室

2017年4月11日(火) ~ 2018年4月8日(日)

後漢時代(1~2世紀)の中国山東省や河南省南部等では墓の上に祠(ほこら)を、地下には棺などを置く部屋である墓室を石で作りました。祠や墓室の壁、柱、梁などの表面には、先祖を祭るために当時の世界観、故事、生活の様子などを彫刻して飾りました。画像石と呼ばれるこれらの石刻画芸術は中国の様々な地域で流行しましたが、ここではとくに画題が豊富で優品の多い山東省の作品を一堂に集めて展示します。

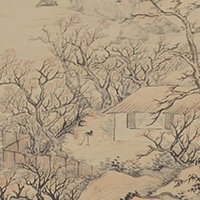

寒梅鶴図軸(部分) 宋葆淳筆 清時代・乾隆58年(1793) (高島菊次郎氏寄贈)

4階 8室

2017年5月16日(火) ~ 2017年6月18日(日)

中国において、美人のイメージは梅の姿と重ねられます。「氷肌玉骨」は、梅の白く透き通るような花弁と、優美な枝ぶりを称賛する言葉であり、氷のような美しい肌、麗しい姿形を持つ女性の異称でもあります。羅浮山で美女と一晩を過ごしたけれど、朝目覚めたらそこにはただ梅樹があるだけであったという梅の精の伝説、また、梅を妻とし鶴を子としたと称される北宋の林和靖の挿話も有名です。19世紀末、清朝の崩壊から中華民国の誕生へと進む、激動の時代を生きた画家たちの作品を中心に、美人と梅のイメージに託した耽美な世界を紹介します。

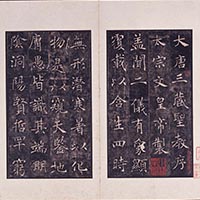

雁塔聖教序 褚遂良筆 中国 原跡=唐時代・永徽4年(653) (高島菊次郎氏寄贈)

4階 8室

2017年4月25日(火) ~ 2017年6月25日(日)

隋時代には、南朝の婉麗な書風と北朝の峻厳な書風が融合し、整斉な楷書が書かれるようになりました。唐時代の書はこれを継承しながら、新たな気風が盛り込まれ、目覚しい発展を遂げました。唐初に活躍した虞世南・欧陽詢・褚遂良らは、理知的で遒勁(しゅうけい)な楷法を完成し、やがて顔真卿が特異な筆法を加味しつつ雄渾な書風を 創出しました。ここでは隋の南北書風の融合を伝える諸作や、唐の四大家を中心とする書を概観し、あわせて篆書・隷書の諸相を紹介します。

十八羅漢牙彫筆筒 中国 清時代・18世紀(広田松繁氏寄贈)

4階 8室

2017年4月25日(火) ~ 2017年6月25日(日)

明時代以降、文人の文化は富裕な商人層にも浸透し、筆墨硯紙はもとより、書画を清玩する空間そのものにも、洗練された趣味が求められました。宋時代以降の文化は、文人や学者の書斎を中心として育くまれてきたといえます。

楼閣人物堆朱合子 「大明永楽年製」銘 中国 明時代・永楽年間(1403~24) 李経沢氏寄

5階 9室

2017年4月18日(火) ~ 2017年7月23日(日)

中国漆工は新石器時代にさかのぼる古い歴史をもち、その装飾技法として、塗り重ねた漆を彫刻する彫漆、貝殻を成形して器体に貼付する螺鈿、漆器に文様を彫って金箔を充填する鎗金、文様部に色漆を施して線彫りの輪郭をほどこす存星などがあります。その文様にも、山水・花鳥・楼閣人物といった絵画的文様や、唐草文が抽象的に発達した屈輪文のほか、黒漆や朱漆を塗るばかりで器形を美しく表現する無文漆器など多種多様なものがあります。

今回は漢時代の出土漆器や、宋から清時代の彫漆、清の乾隆年間の紀年銘をもつ漆器を紹介します。

白玉寿字八宝文如意 中国 清時代・19世紀 神谷伝兵衛氏寄贈

5階 9室

2017年4月11日(火) ~ 2017年7月23日(日)

中国・清時代にはさまざまな材質・技法の工芸品がつくられました。それらはいずれも精緻な技巧と清雅な作風に特色があります。

今回の展示では清時代につくられた各種の工芸の中から玉器の如意や文房具を展示します。

重要美術品 銅戈 伝韓国慶州入室里出土 原三国時代・前1世紀 (小倉コレクション保存会寄贈)

5階 10室

2017年4月25日(火) ~ 2017年10月15日(日)

朝鮮半島の青銅器時代・初期鉄器時代の作品を中心に、朝鮮半島の考古資料を展示します。石製や青銅製の武器、高度な鋳造技術によって作られた獣文飾板などにより、朝鮮半島に有力者が成長していく様を示します。また、朝鮮半島北部に漢王朝が築いた楽浪郡において用いられたさまざまな文様や銘文を持つ磚を展示します。なお、冒頭には、東洋館10室の導入として金銅冠を、中央のステージには、高麗時代の石棺を展示します。

有銘環頭大刀(部分) 「不畏也□令此刀主富貴高遷財物多也」銘 朝鮮 三国時代・5世紀

5階 10室

2017年4月25日(火) ~ 2017年10月15日(日)

朝鮮半島の三国時代に、各地の有力者が覇を競った様を装身具・武器・馬具などを通じて概観します。青銅器時代に各地に生まれた有力者たちは、北の高句麗、西南の百済、東南の新羅、南の加耶諸国(~562年)という勢力にまとまり、それらは金・銀・銅・鉄・ガラス・ヒスイなどの素材を駆使し、それぞれに地域性豊かな装身具、武器、馬具、土器、瓦などを生産しました。今回は、王たちの武威を示す大刀や武具など、当館を代表する朝鮮考古資料を展示します。

重要美術品 角杯台 朝鮮 三国時代(新羅)・5~6世紀 (小倉コレクション保存会寄贈)

5階 10室

2017年4月25日(火) ~ 2017年10月15日(日)

原三国時代から朝鮮時代までの陶磁史を概観します。 朝鮮半島では原三国時代に楽浪の影響を受けて製陶技術が発達し、三国時代には各地で覇を競う有力者の成長と相俟って、地域ごとに多様な形態の土器が作られるようになりました。やがて高麗時代には中国の影響のもとに青磁の生産が始まり、独自の様式が完成します。続く朝鮮時代になると粉青沙器や白磁など多様な陶磁器が焼かれるようになります。 今回の展示では、三国時代の新羅を中心とする土偶や装飾土器、朝鮮時代に焼かれ、日本で茶碗に見立てられたいわゆる高麗茶碗の作品を展示します。

鬼瓦 韓国慶州四天王寺跡出土 統一新羅時代・7~8世紀

5階 10室

2017年5月16日(火) ~ 2017年11月5日(日)

朝鮮半島に仏教が伝わったのは、三国時代の4世紀から5世紀です。ここでは、主に三国時代から統一新羅、高麗時代の金銅仏、瓦磚、仏具を展示します。 今回は特に「博物館でアジアの旅(マジカル・アジア)」にあわせて、新羅の鬼瓦のさまざまな形態を紹介します。

膳(風穴盤)(部分) 朝鮮 朝鮮時代・19世紀後半 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2017年4月11日(火) ~ 2017年7月2日(日)

朝鮮王朝時代の両班階級の人々の生活文化を紹介します。文人の書斎、応接間であった舎廊房(サランバン)や女性たちが過ごした内房(アンバン)でもちいられた家具や食器、酒器、文房具等を展示します。

今回の展示では朝鮮に特有の木製の銘々膳や箪笥など、木製家具を中心に紹介します。

楣 カンボジア、プラサート・スララウ アンコール時代・10世紀 フランス極東学院交換品

地下 11室

2017年5月9日(火) ~ 2018年5月6日(日)

現在のカンボジアにおいて、9世紀初頭から600年余り続いたアンコール王朝の時代には、クメール族による独特の美術様式が完成しました。中でも11世紀末から12世紀にかけて造られたアンコール・ワットがその最盛期です。この部屋では10~13世紀にアンコールの寺院を飾った仏教およびヒンドゥー教の彫像、浮彫の建築装飾をはじめとする石造彫刻を展示します。いずれも第2次世界大戦中におこなわれた、フランス極東学院との交換品です。

シヴァ半身像 カンボジア・ダムデック出土 アンコール時代・9世紀 フランス極東学院交換品

地下 12室

2017年5月9日(火) ~ 2017年9月3日(日)

インドシナ半島やインドネシアでは、古代よりインドの影響を受けて仏教やヒンドゥー教の彫像が数多く制作されました。それらはいずれも地域特有の発展をとげ、独自の美術様式が花開きました。ここでは、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーの仏教像、ヒンドゥー教像を、金銅像を中心に展示します。

人形銅器 伝インド、ウッタル・プラデシュ出土 埋蔵銅器文化・前1500年頃

地下 12室

2017年4月11日(火) ~ 2018年4月8日(日)

60万年以上前に遡る前期旧石器時代の楔形石器や、インダス文明滅亡後の前2千年紀に栄えた埋蔵銅器文化の銅器はいずれもインドから将来された希少な考古資料であり、これらの展示を通してインドの先史時代と古代の文化を紹介します。また、タイ北東部のバンチェン地方ではおもに前3~後2世紀に武器や装身具を主体とする青銅器の文化が栄えました。当館が収蔵する500点以上のバンチェン出土品から選りすぐった優品を中心に、銅鼓や桶形銅器など東南アジア各地からもたらされた多様な考古資料を一堂に集めて展示します。

重要美術品 青花鹿山水文大皿 ベトナム 15~16世紀

白地小花唐草文様金更紗(部分) インド西北部 前田家伝来 17世紀後半

地下 13室

2017年4月11日(火) ~ 2017年7月2日(日)

インドで製作された木綿の文様染である更紗や、経緯絣(パトラ)などを展示します。南インド東岸に位置するコロマンデルコーストの手描き更紗(カラムカリ)や、タイ、インドネシア、ペルシャ、ヨーロッパ向けに制作された輸出用更紗(サウダギリ)などを中心に、17世紀から19世紀にかけて制作されたインドの多彩な染織を紹介します。

また、同時期に開催される特別展「茶の湯」(2017年4月11日(火)~6月4日(日))に合わせ、日本に輸入され、大名家に蒐集された「彦根更紗」や加賀藩前田家伝来の金更紗も併せて展示します。

アクバル帝胸像(部分) 地方ムガル派 インド 18世紀

地下 13室

2017年5月16日(火) ~ 2017年6月11日(日)

インドの細密画は仏教やジャイナ教の経典挿絵として始まり、中世から近世にかけて、古代の叙事詩やヒンドゥー教の神話、歴史的なエピソード、王や貴族の肖像、動物など、さまざまなテーマが描かれました。今回は、インドのムガル朝の皇帝像をテーマにした細密画を紹介します。

船模型 台湾、台東県蘭嶼 19世紀後半~20世紀初頭

地下 13室

2017年4月18日(火) ~ 2017年6月25日(日)

台湾本島の南東の沖合に浮かぶ小さな島、蘭嶼(らんしょ)に住むタオ族の代表的な民族資料を展示します。ゴンドラ型の漁船、トビウオなどの解体に用いた特殊な木皿など、海と強いかかわりをもつタオ族の伝統文化を紹介します。