1089ブログ

文化財を守る博物館の最も基本的な使命。それが「保存と公開」です。

日本の、ひいては人類の文化や歴史を守り伝えていくために、かけがえのない文化財を適切な環境で保管し、公開する努力が博物館を支え、ひろく支持を頂いております。トーハクの展示は日本文化を多角的に捉える目的から東洋各地も含めた、古代から近代に及ぶ、きわめて多岐にわたる質の高い文化財によって構成されています。しかし、その全体を体系的に展示し、必要に応じて深めていくためには、現在の収蔵品だけでは決して充分とはいえず、そのため積極的な文化財の収集を行っています。

こうした考えに共鳴いただいた篤志家の方々から昨年は多くのご寄贈をいただき、あわせて重要作品の購入も行いました。今回の「平成28年度新収品展」(2017年6月27日(火)~7月17日(月・祝)、本館 特別1室・特別2室)ではこうした作品のうち、代表的なものについて展示を行っています。いずれも日本や東洋の文化を探る上で見過ごすことのできない意義を持つ作品たち、それでは、本館特別1・2室の展示作品を順次ご紹介することとしましょう。

まずは本館特別1室。

ヴァジュラバイラヴァ(金剛怖畏尊、こんごうふいそん)像(部分)

18~19世紀 中央チベット

卯里欣侍氏寄贈

木綿に描かれたチベット仏教の仏画で、「タンカ」と呼ばれるもの。日本では大威徳明王(だいいとくみょうおう)として知られるヤマーンタカを中央に大きく描いています。画面向かって左上にチベット仏教ゲルク派の祖師であるツォンカパ(1357-1419)、右上に釈迦仏が配されています。ゲルク派における本格的なタンカとして重要な作品です。

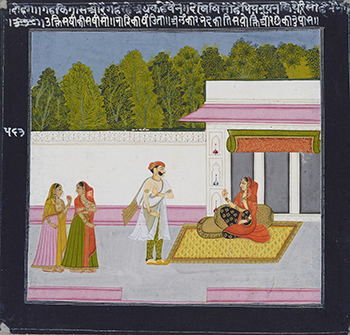

サットサイシリーズ

ダティア派 18世紀後半 インド

鶴岡龍氏寄贈

今回、故鶴岡龍氏からのご寄贈として、89件もの細密画を中心としたインド絵画がコレクションに加わりました。これはその中でも特に重要な作品で10枚の連作となっています(うち5枚を展示)。インド中部の藩王国オルチャのマハラジャが主人公の恋物語を表しており、濃紺の縁には場面解説が記されています。特に繊細な筆致の秀作であり、このシリーズのまとまった例として世界的にも貴重な作品です。

ワヤン・クリ ブトロ・グル

20世紀後半 インドネシア、中部ジャワ

松本亮氏寄贈

インドネシアの中部ジャワにはワヤン・クリという伝統的な影絵芝居があります。これは古代インドの叙事詩である「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」に基づくもので、夜を徹して上演されます。その人形は水牛の革で作られたもので、操作のための棒も多くは水牛の角で作られています。ここに挙げたのは宇宙を支配する神、ブトロ・グル。インドのシヴァ神に当たります。ブトロ・グルは4本の腕を持ち、超能力をもつ牛ルムブ・アンディニの上に立つ姿で表現されます。

ワヤン・ゴレ ウマルモヨ

20世紀 インドネシア、中部ジャワ

田枝豪氏寄贈

インドネシア、中部ジャワで行われる木彫りの人形芝居ワヤン・ゴレでは、イスラーム教に基づく『アミル・ハムザ物語』が上演されます。開祖ムハンマドの親族が、各地でイスラームの教えを広めながら冒険を繰り広げる物語です。これはイスラム教の開祖ムハンマドの叔父にあたる将軍ウマルモヨの人形。イスラムの聖人に関する物語「ワヤン・メナク」で用いられるものです。

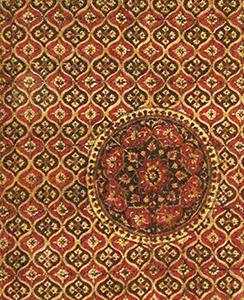

白木綿地立涌メダイヨン文様更紗(鬼手)(しろもめんじたてわくもんようさらさ おにで)

18世紀 北西インド

華麗なインド更紗。中央と四隅にはメダイヨンと呼ばれる大きな円形の花模様が表され、地の部分はつる草が伸びあがるかのような立涌(たてわく)模様のうちに花が収められています。これは18世紀にインドのグジャラート地方で染められた更紗の典型的なデザインです。その文様は木製のスタンプを用いて染められています。こうした作品をインドでは、テント用天蓋(キャノピー)や覆い布として使用しました。「鬼手」とはなんとも恐ろしい呼び方ですが、日本ではこうした手紡ぎのざっくりした木綿糸で織った更紗を、そのように呼びました。

つづいて本館特別2室です。

色紙三十六歌仙図屏風(しきしさんじゅうろっかせんずびょうぶ)(部分)

近衛信尹(このえのぶただ)、松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)他筆

江戸時代・17世紀

山本達雄旧蔵品

三十六歌仙の図と和歌を記した色紙形36枚を貼り交ぜた屏風です。歌合形式で左右に分けて、左隻18枚、右隻18枚を配置しています。絵は本阿弥光悦筆、書は光悦10枚、小堀遠州10枚、烏丸光広5枚、松花堂昭乗5枚、近衞信尹6枚と伝称されています。

源信明図 三十六歌仙扁額の内(みなもとのさねあきらず さんじゅうろっかせんへんがのうち)

江戸時代・17世紀

伝住吉大社旧蔵

片岡音吾氏寄贈

左手を額にあて歌想を練る三十六歌仙の一人源信明を描くた作品。もとは36面あった歌仙扁額のうち、一枚が残ったものです。金銀泥で雲間の月や藤などを施した色紙形には流麗な筆致で「右 源信明朝臣 恋しさはおなしこゝろにあらすとも 今夜の月を君ミさらめや」と記されています。着衣や顔の描写の特徴などから江戸時代前期狩野派の作と考えられます。

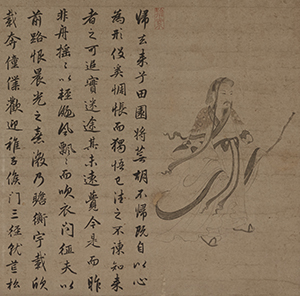

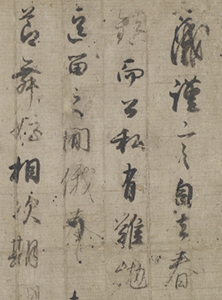

行書陶淵明帰去来図画賛軸(ぎょうしょとうえんめいききょらいずがさんじく)

詹仲和(せんちゅうか)筆

明時代・正徳7年(1512) 中国

詹仲和は、15世紀末から16世紀初頭にかけて、寧波・杭州で活躍した書画家。遣明使節団の中で文名が高く、日本にも諸種の作が舶載され、日明交流史を語る上で重要な文人です。本作では陶淵明(とうえんめい、365~427)の像に、行書で「帰去来辞」を揮毫しています。陶淵明像の白描風の筆線はなめらかで、部分的に施された淡彩、瞼・瞳に点じられた濃墨などに繊細な描法が認められます。王羲之、趙孟頫など伝統的な書法に範を求めた行書は、気品が漂い、筆画の細部にも実に細やかな神経が行き届いています。

玄奘三蔵像(げんじょうさんぞうぞう)

鎌倉時代・14世紀

山本達雄旧蔵品

西遊記のモデルとして有名な玄奘三蔵(三蔵法師)を描いた作品です。背中の大きな笈(おい)には多数の経典が積まれています。経文を唱えながら歩む旅姿の像としては、当館が所蔵するの重要文化財の玄奘三蔵像が有名ですが、この作品はそれとほぼ同様の図像で、彩色などもほぼ踏襲がされています。こうしたことからも、この姿は我が国においてある程度規範性を持った重要な姿であったと考えられるでしょう。玄奘三蔵を単独で描いた作品は類例がほとんどなく、極めて貴重な作例です。

重要文化財 准胝仏母像(じゅんていぶつもぞう)

平安時代・12世紀

准胝仏母は密教の胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)のなかに描かれるほとけです。過去無量の諸仏の母とされ、真言宗の醍醐寺流(だいごじりゅう)では観音のひとつとしても信仰されてきました。着衣の文様に注目してください。金箔を髪の毛ほどの細さに裁断して貼り付けた切金(きりかね)が用いられています。その繊細で優美な表現からは、平安時代の貴族達に好まれた仏画の美しさを偲ぶことができます。

重要文化財 書状

藤原行成筆

平安時代・寛仁4年(1020)

藤原行成49歳の筆跡です。行成のものとしては唯一現存する書状であり、草名(そうみょう、花押の一種)が記されているのも本作のみです。自分が昇進したお祝いなのに来てくれない、と相手を責めている内容にも関わらず、端正な筆運びで、楷行草の配置や墨付(すみつき)の濃淡のバランスが絶妙なものとなっています。極めて格調の高い平安書跡の逸品です。

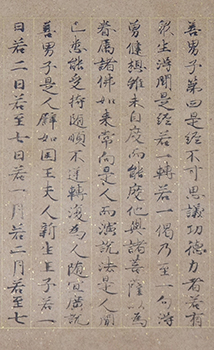

無量義経十功徳品第三断簡(愛知切) (むりょうぎきょうじゅうくどくほんだいさんだんかん あいちぎれ)

田中親美旧蔵

藤原行成筆と伝えられる写経の断簡で、古筆の研究・復元において大きな功績を残した田中親美の旧蔵品です。平安時代中期に書写された『無量義経(むりょうぎきょう)』の断簡であり、「丁字吹(ちょうじぶ)き」に金箔を散らした美しい料紙を使っています。丁子とはインドネシアが原産のスパイス、グローブのこと。粉末にしたグローブを漉き込んだ料紙からはよい香りが立ち上ったことでしょう。

雀の発心(すずめのほっしん)

室町時代~安土桃山時代・16世紀

美田悦子氏寄贈

室町時代以降愛好された御伽草子(おとぎぞうし)を描いた作例です。自らの子どもを蛇に食われた小藤太(ことうた)という雀が、多くの鳥たちと和歌を交わした末に出家し、念仏三昧の日々を送るという物語。縦の大きさが通常の半分程度の小型絵巻で、描かれた鳥たちの姿が何とも愛らしいです。ぜひ、近づいてじっくりご覧ください。

青花雲龍文方壺 (せいかうんりゅうもんほうこ)

中国・景徳鎮窯

明時代・嘉靖年間(1522~66年)

明の時代、16世紀の前半に景徳鎮窯で作られた作品です。当時景徳鎮窯では、大量の需要に応えるため、官から民間へ生産を委託する方法が採用されていました。その結果、この作品のように、官製を示す在銘の作品であっても、鈍いコバルトのものが見られるようになります。方形の壺は青銅器の方壺(ほうこ)に由来する形で、器壁は厚く、全体に歪みが生じています。頸に雷文、肩には如意頭を逆さにしたハート形の文様を巡らし、胴部に五爪の龍を2頭ずつ配しています。五爪の龍は皇帝の権威を示すものであったため、何の事情によるものか、爪を一枚ずつ削られた龍も見られます。探してみてください。

磨製石斧(ませいせきふ)

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

東京都東久留米市出土

後沢昭範氏寄贈

縄文時代の磨製石斧には擦切(すりきり)、乳棒(にゅうぼう)状、定角(ていかく)式の三種があり、伐採具や木工具として用いられました。この作品は乳棒状磨製石斧と定角式磨製石斧です。前者は前期中葉以降には日本列島に広く分布し、後者は中期以降に作られ、後期以降には関東や中部地方で主要を占めました。

石山切(伊勢集)料紙(いしやまぎれ いせしゅう りょうし)

平安時代・天永3年(1112)頃

瀬津勲氏寄贈

「石山切」は、「本願寺本三十六人家集(ほんがんじぼんさんじゅうろくにんかしゅう)」(国宝、西本願寺所蔵)のうち、『貫之集下』および『伊勢集』が昭和4年(1929)に分割され、断簡となったものです。本作に墨書はないのですが、宮廷の紙屋院で製作した数少ない漉き返し紙(紙屋紙-上部の灰色部分―)を使っている点が貴重です。

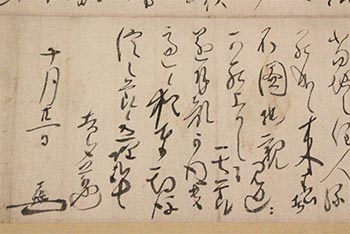

表野家伝来書状巻(ひょうのけでんらいしょじょうかん)(部分)

狩野探幽、高野山春深他筆

江戸時代・17世紀

表野篤氏寄贈

表野家は奈良県五條市に室町期よりつづく旧家で、江戸時代は代々医者であった家系です。表野家出身の高野山春深(こうやさん しゅんしん、阿闍梨道朝)は、狩野探幽に書を教えたことでも著名な人物。本書状巻は、春深と探幽、表野家当主・玄佐の交流のわかるもので、探幽自筆の書状も収めています。

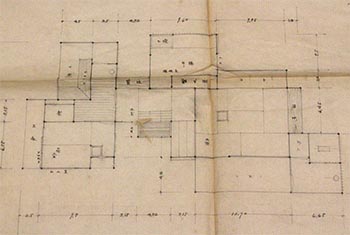

転合庵(てんごうあん)ほか茶室資料(部分)

江戸~昭和時代・19~20世紀

山岸直吉氏寄贈

トーハクの裏庭に転合庵というお茶室が保存されているのはご存知でしょうか。転合庵はかつて塩原氏が所蔵されていた折、関東大震災によって倒壊し、数奇屋大工・山岸家によって昭和5年(1930)に再建されました。本資料は、その再建時の関係資料や図面を含むもので、山岸家が関わった茶室の資料や、収集した茶室資料です。

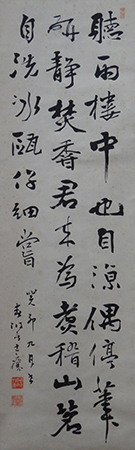

行書七言絶句(ぎょうしょしちごんぜっく)

西川春洞(にしかわしゅんどう)筆

明治36年(1903)

小山冨士夫氏寄贈

中国・宋時代の范成大(はんせいだい)や元時代の趙孟頫などの七言絶句を一幅に一首ずつ行書で揮毫した作品。六幅で一組となっており、今回はその中の一幅を展示しました。西川春洞は、同じく書家である西川寧(にしかわやすし、1902~89)の父で、徐三庚(じょさんこう)の篆書・隷書(れいしょ)に影響を受けながら金石文字(きんせきもじ)を学び、豊道春海(ぶんどうしゅんかい)らの弟子を輩出しました。

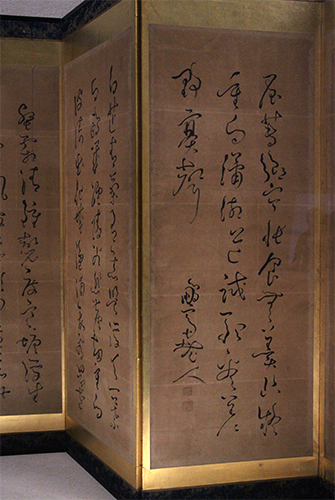

詩書屏風(ししょびょうぶ)(部分)

亀田鵬斎(かめだぼうさい)筆

江戸時代・文政6年(1822)

武部吉博氏寄贈

亀田鵬斎は江戸時代後期の儒学者。草書の七言絶句3句を右隻に、七言律詩3句を左隻に収めています。左隻の詩文の末には「鵬齋老人時年七十二」とあり、晩年の72歳の筆跡であることがわかります。豊潤な筆線で、自由に筆を動かすのは鵬斎の書の特徴です。

いかがでしたでしょうか。石器やインド細密画から建築図面まで、時代も地域も実に多彩な作品があらたにトーハクの仲間として加わりました。人類が築き上げてきた文化・芸術を総合的に把握し、保存し、そしてみなさんが見て・楽しみ・学んで頂くため、これらの作品もこれから研究や展示に活かされます。みなさんも是非間近でこれらの作品をご覧ください。そして、ホンモノを通じて文化を伝えていく大切さや、文化財が持つ力を感じとって頂き、こうして作品を収集し、展示するためには、何よりも皆さんの共感と理解が大切なのだということを知って頂ければと思います。

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室研究員) at 2017年07月04日 (火)

こんにちは、ユリノキちゃんです ![]()

毎日じめじめしたお天気が続いている上野に、湿気を吹き飛ばすようなすごい宝物がやってきたの。

「タイ ~仏の国の輝き~」

今年は、日本とタイの間に正式な国交が開かれてから130年目の年だから、タイから特別にとても大切な作品が日本にやって来ているのです。

ユリの大好きなキラキラしたものや、ちょっとびっくりするものもあるときいたので、来週のオープンを前に、準備まっただ中の平成館会場へGO!

「ユリちゃん、いらっしゃい」

こんにちは、特別展室の熊谷さん。ちょっと見せてもらっていいですか?

「大丈夫よ。あちらが入口ね。いってらっしゃーい」

はい!邪魔しないように行ってきまーす ![]()

あら、何かがらがらがらって大きな音がする。

石でできたタイの観音様のお像を展示するところだわ。

慎重に展示台に安置していきます。

無事、展示台に置かれました。重そうだったけど何キロくらいあるのかしら。

観音菩薩立像 アンコール時代 12世紀末~13世紀初

カンチャナブリー県ムアンシン遺跡出土 バンコク国立博物館蔵

よくみると、体にも足にも小さな仏様がたくさん彫られています。

日本の観音様とはなんだか雰囲気がちがう気がします。

こちらの部屋ではタイの刀剣の展示をするところです。

研究員の末兼さんが、点検しながらじっくりと刀をみています。

「うーん、刃文もないし、地金のようすもわからないなあ。でも、形からすると、日本製の刀身かな~。」

どうしてわかるんですか?

「刀の先に向かって反っているでしょ。日本でいうと、だいたい片手で使う刀の感じなんだよね」

なるほど!![]()

「もっと詳しくわかるように、今度CTの機械で撮影して調査するんだよ。そうすると、この柄の中にある部分がどうなっているかわかるかもしれないからね」

何かみつかるといいですね!

ところで末兼さん、この展覧会のおススメはどれですか?

「ユリちゃんなら、キラキラした金のものが好きでしょう?」

わーい大好きです![]()

「じゃあ、見に行こう!」

あら、これは!

ぞうさん!

金象 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

すごい!金と緑のきれいな石?ガラス?が入ってる。

「これ、耳が動くんだよ」

ええっ 何のために???

「それはわからないなあ(笑) 耳の付け根のところの穴から細い金の線を向こう側に通しているから、動かせるんだ。」

ぱたぱたするんですね!でも、動かすと危ないような。

それにしてもきれいねえ。うっとりしちゃうわ![]()

「緑色のものは、石のところとガラスのところがあるよ」

そうなんですね。いろいろ教えてくださってありがとうございます!

「まあ、本当の僕からのおススメはこちらの鏡なんだけどね」

?鏡?

(左)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

(右)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀 京都・妙法院蔵

「この二つの鏡は、インドネシアでつくられたものなんだけど、インドネシア以外の国に伝わっていたのはとっても珍しいんだよ。この二つしかない!右側の日本で大事にされてきた鏡は、豊臣秀吉が持っていたって言われているんだ。」

じゃあ、こっちの鏡にはもしかして豊臣秀吉が顔をうつしていたのかしら![]()

この他にも、小さな金の靴や王様の冠もあります。キラキラしたものいっぱいで、楽しい!

金靴 アユタヤー時代 15世紀初

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

金冠 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

と、小さくてかわいらしいものもあるけど、今回見逃せないのは……

じゃじゃーん

ラーマ2世王作の大扉 ラタナコーシン時代 19世紀

バンコク都ワット・スタット仏堂伝来 バンコク国立博物館蔵

タイのお寺の扉です。タイではとても有名で、教科書にも載っているらしいです。

「この扉は王様が自分で彫って作ったんだよ。いろんな動物や植物、模様がびっしり彫られているよね。これ、大きな木から彫りだしていて、あとから飾りで付けたんじゃないんだよ。とてもしっかり彫られているよね」

同扉部分

と扉のお話しをしてくれたのは、タイの国立博物館の保存修復家のサネーさん。

この扉はとても大きいし、壊れやすいから運んでくるのが大変で、無事にここに置いて安心したんだって。

バンコク国立博物館保存修復担当のサネーさん。

この扉の展示スペースは、フォトスポットになります。

今回の展覧会は、タイのいろいろな時代のさまざまなスタイルのものがずらりと揃ってみることができる、貴重な機会で、多くの作品はあまり展示されたことのないものだそうです。

サネーさん、ありがとうございます![]()

「ユリちゃん、こちらの展示も見に来たら?」

特別展室の市元さん、何があるんですか?

「ほら、すごいでしょ」

あっ!

ぞ、ぞうさん!

上にのっているのは?

「王族の乗る象の鞍だよ。けっこう雰囲気でてるでしょ?」

タイの人は象にのって川を渡ることもあるのですね。

「そう。ここの展示はそういうイメージなんだ」

実際の展示がどうなるか、楽しみ♪

おおきな扉やぞうさんから、かわいい金の靴まで、そして、時代もタイ以前から19世紀のものまで、タイの「国宝」と言ってもいい貴重な作品が勢ぞろいします。

ぜひ、この夏は、「タイ」展でアジア気分を満喫してみてくださいね

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年07月01日 (土)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

さて、いまぼくはどこに来ているかというと…

ヒント1:シカがいっぱいいるところだほ

ヒント2:シンボルの五重塔だほ!

みんな、わかったかな?

そう、奈良にある興福寺に来ているんだほ! ここで特別展「運慶」の予習をするんだほ。

ほ? なんで興福寺で「運慶」展の予習をするかって?

ほほー、そんなことを言う人はまだ「運慶学園」に入学していないにちがいないんだほ。

「運慶」展の主役の運慶さんは、興福寺とふかーい関係のある人なんだほ。

たとえば、展覧会にお出ましになるこの2体のお像は興福寺のお像だほ。

右:国宝 無著菩薩立像(むじゃくぼさつりゅうぞう)

左:国宝 世親菩薩立像(せしんぼさつりつぞう)

運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃

奈良・興福寺蔵 写真:六田知弘

お兄さんの無著さんと弟の世親さんの像は、運慶さんを代表するお像!

背筋がピンとなる、静かな迫力があるほ。

このお像があるのが、北円堂(ほくえんどう)っていうお堂なんだほ。

春と秋の特別公開をのぞいて、ふだんは公開されていないんだけど、今回は特別に中を見せてもらえたほ。

※2017年秋の北円堂の特別公開は実施されません。

このトビラの奥に…

運慶さんの傑作が!

※中央の国宝「弥勒如来坐像」は展覧会に出陳されません。

「北円堂は興福寺のなかでも重要な施設のひとつ。興福寺を創建した藤原不比等の1周忌にその供養のために建てられました」と、教えてくれたのは興福寺の多川貫首(かんす)。

この日は、多川貫首から興福寺のことをいろいろおそわったんだほ

藤原不比等さんは、飛鳥時代~奈良時代にかけて政治の中心にいた人らしいほ。

しかも、光明皇后(←東大寺の大仏をつくった聖武天皇の皇后)のお父さんなんだって!! ほほー。

これだけスゴイ人が建てた興福寺は、きっと大事にされていたんだろうなぁ。

そんな興福寺に大事件が!

平安時代のおわりに起こった源氏と平氏の戦いのなかで、お寺は平氏の焼き討ちにあってなにもかも燃えてしまったんだほ…。

ここで登場するのが運慶さんだほ。

戦いがおわってお寺の復興をすることになったんだけど、康慶さん(←運慶さんのお父さん)や運慶さんも復興プロジェクトのメンバー入りをしたんだほ。

だから奈良時代にできたお寺なのに、鎌倉時代の仏像がたくさんあるのか! なるほー!!

「興福寺では、現在、300年ぶりとなる中金堂の再建事業を進めています。運慶展は、この中金堂再建を記念して開催するものです。

運慶らによる鎌倉時代の復興とこのたびの平成の復興を重ねあわせてお楽しみください。」(多川貫首のおはなしだほ)

これで、興福寺と運慶さんのつながりがわかったほ。

そして、特別展のタイトルに注目!

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

そう、興福寺は運慶展の予習をするのにぴったりの場所なんだほ!

再建中の中金堂も特別に見学させてもらったほ。

落慶は来年2018年秋の予定なんだほ

多川貫首によると、お寺がつくられたころ、つまり奈良時代の興福寺をめざしているらしいほ。

建物の大きさや柱の数、建物のつくりも天平のころの中金堂を再現しているんだって!

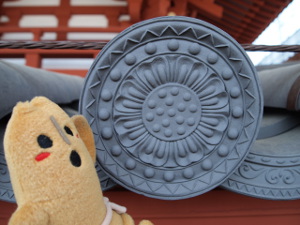

瓦もお寺が建てられた当時の中金堂の瓦のデザインを再現。徹底しているんだほ~

展覧会には、北円堂の無著菩薩・世親菩薩立像のほかに、重要文化財「仏頭」(運慶作)や国宝「龍燈鬼立像」(康弁作←運慶さんの息子)など、たくさんの興福寺のお像が出陳されるんだほ。

右:国宝 天燈鬼立像(てんとうきりゅうぞう)

左:国宝 龍燈鬼立像(りゅうとうきりゅうぞう)

康弁作(龍燈鬼立像) 鎌倉時代・建保3年(1215)

奈良・興福寺蔵 写真:六田知弘

もちろん、興福寺以外にも各地から運慶さんの仏像が集結するほ。

いまからわくわくがとまらないほ~。

興福寺を訪ねたことで、ユリノキちゃんを一歩リードした気分になったトーハクなのでした

一方、東京でお留守番のユリノキちゃんは…

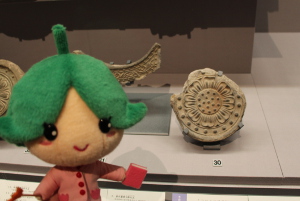

本館1室「仏教の興隆」で展示されている鎮壇具は、興福寺中金堂から出土したものなのね(明治7年[1874] 出土)

考古展示室では、興福寺の奈良時代の瓦も展示しています

![]() ちょっと目線をかえた「運慶」展関連展示です。仏像のあるお寺のことも知っておくと、きっともっと展覧会が楽しくなりますよ。

ちょっと目線をかえた「運慶」展関連展示です。仏像のあるお寺のことも知っておくと、きっともっと展覧会が楽しくなりますよ。

と、トーハクにいながら着々と展覧会の予習を進めていたのでした。

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年06月30日 (金)

上野公園の噴水広場の奥に見える、ひときわ威容を誇る建物。

1937(昭和12)年竣工、1938(昭和13)年開館の東京国立博物館本館です。

関東大震災で大きな被害を受けたジョサイア・コンドル設計の赤レンガ造の旧本館にかわり、

「日本趣味を基調とする東洋式」という様式規定のコンペで当選した、渡辺仁の設計によるものです。

鉄筋コンクリート造の洋風建築に瓦屋根をのせ、東洋風を強く打ち出した「帝冠様式」の代表的建築として、2001(平成13)年に重要文化財に指定されました。

渡辺仁の一等当選図案

それでは、見どころを紹介していきましょう。

入口では、その屋根瓦にご注目。

手前の車寄せの屋根だけでも、鬼瓦がひとつ、ふたつ、みっつ…。

よく見ると、正面は鬼ではなく、朱雀です。ということは、天の四方の方角を司る四神を表しているのでしょうか。

本館を正面に見て、右側(東側)には青龍、左側(西側)には白虎の姿もあります。

鬼瓦は屋根全体で33基あるそうですが、四神のうち、玄武だけは見つかっていないそうです。

左から、朱雀(正面)、白虎(西側)、青龍(東側)。 現在の屋根瓦は1969(昭和44)年の修理工事のときのもの

玄関を入ると、正面にそびえる大階段。

テレビドラマやミュージックビデオなどで見覚えのある場所かもしれません。

手すりは大理石に鋳物の装飾がはめこまれています。

吹き抜けの天井は、寺院のお堂などでよくみられるような格天井になっています。

格天井の一部は採光屋根になっています

階段を上った2階には、便殿(旧貴賓室)があります。

天皇はじめ皇族方や国賓がおいでになられたときのご休憩所として使われました。

今日でも、皇族方や賓客ご訪問の際の休憩室として利用されることもあります。

通常は扉が閉められていますが、第1・第3土曜日と、祝日、お正月(1月2日、3日)に扉を開放し、中をご覧いただけます(室内には入れません)。

便殿(旧貴賓室)の調度品は今や貴重なもの

本館の中でも、撮影スポットとして人気が高いのが、1階の庭園側に面したラウンジです。

ファッション誌や、最近ではウェディングフォトにご利用いただくことも多くなっています。

壁は、仏教系の意匠に使われる「宝相華(ほうそうげ)」文様があしらわれています。

アール・デコ調の照明も目を惹きます。

線画をモザイクタイルで表し、周囲の凹凸は漆喰にニス塗りという手の込んだ文様。

片隅のレトロな黒電話もマッチしています。

美しいアール・デコ調の照明

春と秋の庭園開放時には、庭園から本館のうしろ姿を望むこともできます。

正面とはまた表情の違う、堂々とした“背中”にもご注目ください。

ちなみに、現在本館が立っている場所は、寛永寺の本坊があったところです。

正門は本坊の表門跡であり、それを示す標識板が正門脇の建物裏にひっそりとはめ込まれています。

ぜひ、お帰りの際に、探してみてください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2017年06月29日 (木)

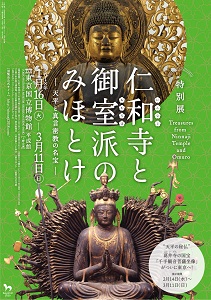

東京国立博物館では、来年1月16日(火)~3月11日(日)、

平成館にて特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」を開催します。

6月19日(月)、開催に先立ち、報道発表会を行ないました。

まずは当館副館長の井上洋一と、仁和寺門跡・真言宗御室派管長の立部祐道氏の主催者挨拶および御室派寺院を代表して葛井寺住職の森快隆様からご挨拶をいただきました。

井上洋一 東京国立博物館副館長

立部祐道 仁和寺門跡・真言宗御室派管長

森快隆 葛井寺住職

仁和寺といえば遅咲きで背の低い御室桜が有名です。その御室桜が満開の時にドローンで撮影した仁和寺境内の映像をご覧いただいたあと、本展覧会担当研究員の丸山士郎より展覧会の見どころについて解説しました。

ドローンで撮影された仁和寺境内の映像。満開の御室桜が一面に広がっています。

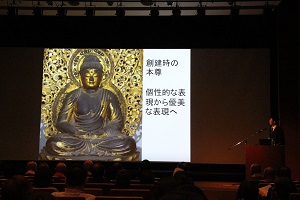

展覧会担当 丸山による解説

仁和寺は光孝天皇が仁和2年(886)に建立を発願し、次代の宇多天皇が仁和4年(888)に完成させた真言密教の寺院です。「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されています。歴代天皇の厚い帰依を受けたことからすぐれた文化財が数多く伝わります。

「御室派」、こちらは聞きなれない方もおられるかもしれません。もともと「御室」とは宇多天皇が法皇になって仁和寺に構えた僧房のことでした。その後鎌倉時代になると、この「御室」が仁和寺そのものを示す呼称となりました。現在は仁和寺を総本山とする約790箇寺で形成される真言宗の一派のことをそう呼びます。これら御室派寺院にはすぐれた仏像も少なくありません。本展は仁和寺と御室派寺院からの選りすぐりの名品約160件を展示します。

見どころ、まずは仏像。

国宝 阿弥陀如来坐像 平安時代・仁和4年(888) 京都・仁和寺蔵

こちらは仁和寺創建時の本尊。腹前で両手を重ね合わせる定印という形式は、制作年のはっきりしている日本の阿弥陀如来像の中では最も古い作品と言われています。

国宝 薬師如来坐像 円勢・長円作 平安時代・康和5年(1103)京都・仁和寺蔵

秘仏!像高わずか12センチ弱の白檀をきわめて精緻に彫刻し、木地に直接金箔で細やかな文様を施した大変美しい作品です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵

毎月18日にしか開帳されない葛井寺の秘仏、現存最古の千手観音菩薩像。天平彫刻のもっともすぐれた作品の一つです。大手は40本、小手はなんと1001本!東京で公開されるのは江戸時代に品川で出開帳して以来となります!お見逃しなく!!(展示期間:2月14日~3月11日)

重要文化財 如意輪観音菩薩坐像 平安時代・10世紀 兵庫・神呪寺蔵

こちらは年に一度、5月18日にのみ開扉される神呪寺の秘仏本尊。一木造で細身の表現が特徴です。

仁和寺が誇る仏像に加え、全国の御室派寺院の中から、普段は公開されていない数多くの秘仏や仏像ファン待望の名宝まで、合計約70体を一堂に公開します。

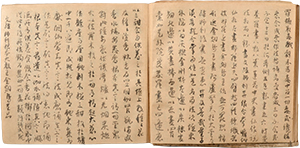

見どころの2番目。2014年に修理が完了した国宝「三十帖冊子」を修理後初めて全帖公開します(展示替有)。

国宝 三十帖冊子 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺蔵

空海の自筆部分が十数帖確認され、空海と同じく平安時代の能書「三筆」の一人と称される橘逸勢の書も含まれると考えられており、書道史上も重要なものです。

さらに会期中の2週間限定で全帖を一挙に公開。書のファンを魅了してやまない空海ゆかりの書をご覧いただきます。

見どころ、最後は江戸時代の仁和寺再興期に再建され、僧侶の修行道場のために一般には非公開の観音堂を展示室に再現します。

観音堂内部 撮影:横山健蔵

観音堂内に実際に安置されている仏像33体に加え、壁画も高精細画像で再現し、一般には触れることのできない堂内の厳かな空気を体感していただきます。

このように、本展は真言宗御室派総本山の仁和寺と全国の御室派寺院が誇る寺宝が一挙にトーハクに集結する大変貴重な機会となります。皆様、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」は来年新春開幕です。どうぞお楽しみに!

※会期中展示替有

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年06月21日 (水)