1089ブログ

こんにちは、ユリノキちゃんです![]()

皆さん、お正月に初もうではどこか行かれましたか?

いつも近所の神社におまいりに行く、という方にもお知らせです。

来週17日(火)から、トーハクで春日詣でができちゃいます!

特別展「春日大社 千年の至宝」(1月17日(火) ~ 3月12日(日))は、奈良の春日大社から、めったにみられない貴重な宝物がたくさんやって来ます。春日の神様にお願いごとをするためにつくられた大切なものも、いろいろと展示されるのです。

ということで、皆さんより一足お先に会場をのぞいてきまーす

奈良といえば、鹿、ですね。

「鹿図屏風」には、茶色や白の鹿がたくさん描いてあります。

鹿図屛風 江戸時代・17世紀 春日大社蔵

こちらは木彫りの鹿さん。斑点模様もあってなんだかかわいらしい

白鹿 森川杜園作 江戸時代・慶応2年(1866) 春日大社蔵

わぁ!ここは本当に神社がそのままやってきてるみたい。お参りしちゃうわー

本殿再現展示の一部 オープンの時にはもっと雰囲気のある空間に。

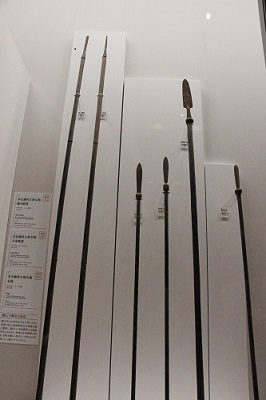

こちらには、ながーい鉾がずらりと並んでいます。

国宝 本宮御料古神宝類 細身鉄鉾、平身鉄鉾、木鉾

平安時代・11~12世紀 春日大社蔵

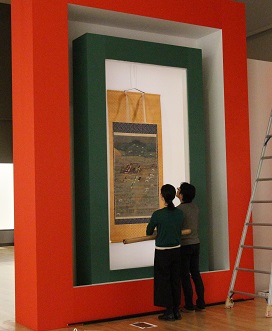

あ、チーフの土屋さんと、研究員の植松さんだ。お忙しそう。

いよいよ今回の展覧会の見どころのひとつ、「春日宮曼荼羅図」をかけるところなのね。

私も緊張するー

掛け終ったところで、さて、どのくらいの高さがいいかしら。お二人で相談中です。

土屋さん「これでいいかな、ユリちゃん?」

え!?えーと、いいと思います ![]()

「では、これで決まり!」

責任重大になってしまいました…

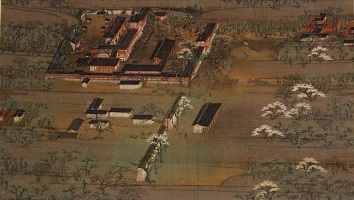

「ユリちゃん、ここをよくみてごらん。」

春日宮曼荼羅(部分)鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

あ!鹿さんたちが! でも、かなりじっくり探さないとわからないかも。

会場でよくみえなかったら、だいたいこのあたりかな、って思ってくださいね ![]()

さてさて、反対側のお部屋も行ってみよう。

すごい!なんて大きな太鼓!

鼉(だ)太鼓(複製) 昭和51年(1976) 春日大社蔵

ここでは春日のおん祭に関係するものが並びます。この大きな太鼓や、宮廷の踊りの衣裳などもあります。

衣裳はこういうお人形に着せるのですね。

和紙のひもと綿の布団で衣裳に合うように形を作っています。

こちらでは、染織専門の小山(おやま)工芸室長が、衣裳を展示する準備をしています。

小山さん「ユリちゃん、こんにちは」

小山さん、こんにちは。それはなんですか?

「衣裳の帯につけるバックルと、肩につける飾りよ。ひとそろいはこんな感じ」

太平楽装束一式 江戸時代・17世紀 春日大社蔵

とてもゴージャスでステキです![]()

春日大社には有名なおさむらいさんや貴族の人から奉納された刀やよろいがあります。

こちらも今回絶対見逃せない、武器・武具のコーナーをちらっとのぞいてみます。

この刀は国宝。きりっとしてきれいねえ。これで照明を調整したらもっときれいにみえるはず!

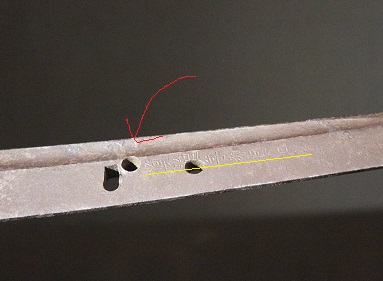

国宝 金装花押散兵庫鎖太刀(部分)刀身:伝長船兼光

刀身:南北朝時代・貞治4年(1365) 春日大社蔵

[展示期間:2017年1月17日(火)~2月12日(日)]

銘があり、作った年がわかります

こちらの籠手は、源義経が吉野に行く前に春日さんにおいていったものって言われているんですって。

国宝 籠手 鎌倉時代・13世紀 春日大社蔵

[展示期間:2017年1月17日(火)~2月12日(日)]

手の甲にこんなステキな飾りが

国宝 籠手(部分)

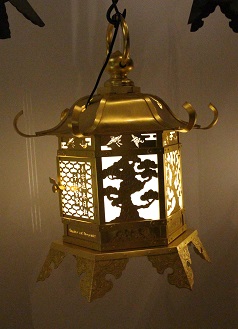

わあ、きれいな燈籠がいっぱい!

ここでは皆さんも写真を撮れるんですって。記念写真はこちらでどうぞー

すごい宝物や大きな太鼓、いろんな姿の鹿さんたちの絵など、まだまだみきれないわ。

皆さん、開幕を楽しみにしてくださいね!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年01月13日 (金)

董其昌は、明時代も終わりに近づいた1555年、現在の上海地方に生まれました。

さほど裕福な家の出身ではありませんでしたが、勉学に励み、数え35歳で難関の科挙に合格、官僚生活をスタートします。その後は、一時的に官を退くことはありましたが、ほぼ順調にキャリアを積み上げ、南京礼部尚書の地位まで昇りつめます。

郷里では地位を活かして豪勢な生活を送り、82歳の長寿を全うしました。まずまず幸せな一生を送ったといえるのではないでしょうか。

董其昌がその名を歴史に刻んだのは、政治家としての業績よりも、書家・画家としての腕前、古今の書画に対する鑑定家・評論家としての知識・卓見によるところが大きいでしょう。

彼の遺した作品や理論は、後の書家・画家たちに広く影響を与えました。

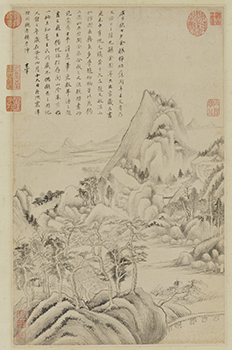

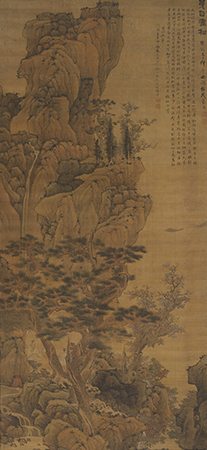

渓山仙館図 董其昌筆 明時代・天啓3年(1623) 東京国立博物館蔵 (2017年1月29日(日)まで展示)

台東区立書道博物館との連携企画第14弾「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」では、東洋館8室(2017年2月26日(日)まで)と書道博物館(2017年3月5日(日)まで)の2会場で、董其昌と彼の生きた時代の書画を特集展示しています。

当ブログではこれから3回にわたって、この展覧会の魅力を紹介していきますが、第1回目の今回は、明末清初の絵画の楽しみ方についてお話しようと思います。

キーワードは、「古」と「奇」です。

東洋館8室展示風景

董其昌のような知識人の制作する絵画において、なぜ「古」が大事であったか、これは、彼らにとっての文章を書く、という行為と比較するとわかりやすいかもしれません。

科挙の答案に始まり、皇帝への意見文、同僚・地元の名士との交流に必須の詩文、知人から頼まれる祝賀あるいは追悼の言葉など、知識人は日々多くの文章を書きます。

彼らに求められているのは、文章の中に彼らの教養を反映させることです。すなわち、この答案のこの部分は、孔子先生が述べられたあの言葉を踏まえている、あるいは、この詩のこの言葉は、李白のあの有名な句を踏まえている、といった具合です。

このために、彼らは2000年以上にわたる「古典」を猛勉強するわけです。

知識人の作る絵画は文章と同じく、作り手の優れた内面を伝えるものであるべきと考えられました。とすると、当然そこには「典拠」が散りばめられることが期待されます。

明末清初の絵画に「古の誰々に倣う」という題がしばしば見られるのは、このためです。

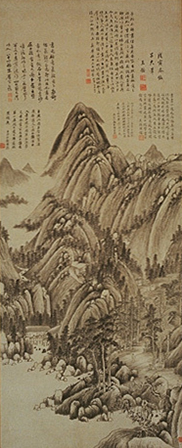

倣黄公望山水図 王鑑筆 明時代・崇禎11年(1638) 京都国立博物館蔵(2017年1月29日(日)まで展示)

ここで問題となるのは、明末という時代の特性です。

都市経済が空前の発展を遂げた16世紀後半、まちには様々なレベルの知識人が溢れていました。董其昌のように高級官僚になれるのはほんのひとにぎり、多くは自分の教養を売りに、詩人、戯曲家、編集者、評論家、そして書家あるいは画家として生活しなければなりませんでした。

知識人が需要過多となった社会の中で、彼らは、他に比べて自分の教養、内面こそが優れていると証明しなければならず、そこに古典解釈の正統性を競う苛烈な競争が生じました。

この競争の中で重視されるようになったのが、「奇」という概念です。

董其昌もしばしば作画にあたっての「奇」の重要性を説きますが、これは当時にあっては、「個性」とも解釈できる言葉で、人と同じ倣古ではだめだ、自分の独創性を表現しなければならない、という主張が成されています。

今回の展示では、このような明末の熱気の中で制作された、自分オリジナルの「奇」を競う絵画が多く並びます。ここでは、1月15日までしか見られない名品2点を紹介しましょう。

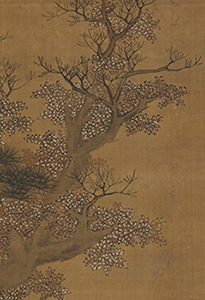

天目喬松図 藍瑛筆 明時代・崇禎2年(1629) 個人蔵(2017年1月15日(日)まで展示)

(右) 部分拡大

藍瑛(1585-1666)は浙江・杭州出身、様々な古典を勉強して自分なりの倣古山水画様式を確立した画家です。

「天目喬松図」は浙江省にある道教・仏教の聖山、天目山を描きます。10・11世紀の華北画壇では、このような下から湧き上がる堂々とした高山の姿が好まれました。藍瑛の天目山イメージはこれへのオマージュとも解釈できるでしょう。

一方で、山肌を走る筆線は、10世紀の江南で活躍した董源に発するとされる「荷葉皴」に近く、赤や白の鮮やかな樹葉は、6世紀のやはり南の画家、張僧繇が描いたと伝わる濃彩の青緑山水を思わせます。

剛毅・峻厳な北の画風に、温厚・甘美な南のエッセンスを取り入れたところに、藍瑛の「奇」が光っています。

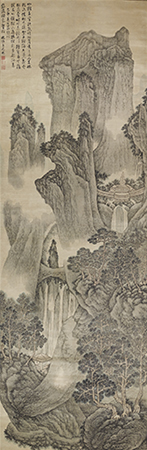

渓山絶塵図 呉彬筆 明時代・崇禎2年(1629) 個人蔵(2017年1月15日(日)まで展示)

(右) 部分拡大

呉彬(?-1567-1617-?)は福建出身、古画に取材した怪異な風貌の人物を描いた画家として有名です。

「渓山絶塵図」では、藍瑛と同様、10・11世紀の華北画風を学んで、俗人を近づけない、まさに「絶塵」の厳しさを持つ大山を描いています。

眼を引くのは、第一に、上に聳えるだけでなく、横に伸び、垂れ下がり、ねじ曲がって絡み合う山の形です。第二には、光沢のある織り方をした絖と呼ばれる素材を活かして、そこに筆墨で明暗を付け、複雑な線描を施した山の肌合いが挙げられるでしょう。

詳しくは展覧会図録に書きましたが、造形・質感におよぶ呉彬の「奇」は、当時流行していた奇石愛好趣味からインスピレーションを得たものといわれています。空洞や突起を多く備え、複雑な文様と滑らかな肌を持った珍奇な石は、人々に幻想的な大山のイメージを抱かせるものでした。それを画面に写したのが、呉彬ということになります。

この他にも、「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」展では、明末清初の絵画の名品が並んでいます。この機会を逃さず、トーハクと書道博物館で「古」と「奇」の世界を楽しんでいただければ幸いです。

展覧会図録

編集・編集協力:台東区書道博物館、東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売中

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(東洋室研究員) at 2017年01月12日 (木)

新年、明けましておめでとうございます。

当館では毎年正月にちなんだ特集展示を行っており、今年は平成29年の干支である酉にちなんで、「暁の鳥」「祝の鳥」の二つのテーマのもとに、鳥を表わす美術工芸品を展示します。

まず「暁の鳥」について。十二支は動物に例えられ、十二支の酉は鶏の姿で表現されることが通例です。鶏は鳴いて夜明けを告げる人間に身近な家禽であるとともに、赤い鶏冠や長い尾羽根の姿が美しかったためか、美術工芸品のモチーフとしても親しまれました。天子の政治を諫(いさ)める太鼓が善政のうちに不要となって鶏の遊び場となった「諌鼓鶏(かんこどり)」という太平の世を表わす主題や、鶏同士を闘わせる「闘鶏」という遊戯を主題とする作品などが制作されました。そのような鶏をモチーフとする作品、そして鶏と人との関わりを表した作品を展示します。

重要文化財 竹鶏図 蘿窓筆 中国 南宋時代・13世紀

鶏合せ 鈴木春信筆 江戸時代・18世紀

そして「祝の鳥」について。色鮮やかな羽根を広げて空を舞う鳥の姿は美しく、美術工芸品のモチーフとして親しまれました。

鷹は高く飛翔するので隆盛、鶴は仙人が乗るので長寿、鴛鴦は雌雄が寄り添うので愛情などと、鳥のモチーフにはしばしば吉祥的な意味が込められました。また人間の豊かな想像力は中国の鳳凰や東南アジアのガルーダなどの空想鳥をも生み出しました。

鳳凰は鶏に取材した聖帝の治世に出現する瑞鳥であり、ガルーダは孔雀に取材した毒蛇を退治する聖鳥とされました。そのように、実在の鳥に限らず、空想鳥を含む鳥を表した作品を展示します。

花鳥図屏風 海北友雪筆 江戸時代・17世紀

自在鷹置物 明珍清春作 江戸時代・18~19世紀

桐鳳凰蒔絵鞍 江戸時代・18世紀(小野逑信氏寄贈)

新しい年を祝う鳥たちの世界をお楽しみください。

「博物館に初もうで 新年を寿ぐ鳥たち」

2017年1月2日(月) ~ 2017年1月29日(日) 本館 特別1室・特別2室

カテゴリ:研究員のイチオシ、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2017年01月06日 (金)

早速ですが、みなさん、特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」のブログで、ご本尊の輸送方法をご紹介した記事を覚えていらっしゃいますか?

大きな仏像を運ぶのがどれほど大変か、ということが印象に残っている方も多いかと思いますが、ご本尊の点検作業中に台座の中から木箱が発見されたということにも触れておりました。

箱の中身は、X線CT撮影という調査によって、籾(もみ/脱穀する前のお米)だと判明したと報告しておりましたが、小さい方の木箱にはさらに巻物が入っていることもわかっていました。

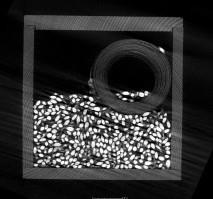

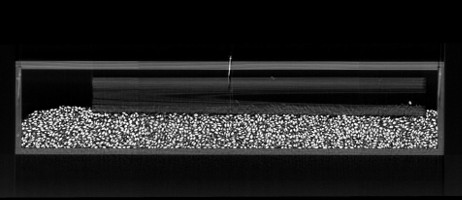

台座に納入されていた木箱(大・小)

木箱のX線CT画像(上:タテから見たところ/下:ヨコから見たところ)

籾のうえに筒状のものが見えます

さて、木箱の中に巻物があるとわかっても、X線CT調査では書かれている文字まではわかりません。

また、巻物の状態によっては保存のための処置が必要ですが、実際に見てみないことにはわかりません。

箱自体は明治時代のもののようで、蓋も開けることのできる作りだと確認できたため、櫟野寺(らくやじ)のご住職立ち会いのもと、当館の保存修復課の担当者と一緒に蓋を開けることになりました。

開封作業は環境の整った部屋で行います。

まずは、少しずつ蓋を浮かせて釘を抜き取ります。

木片をクサビにして、少しずつ隙間をあけていき…

ついに、ご住職の手によって蓋が開きました!

すると、中には予想した以上に状態のよい籾と巻物が!

巻物は紙紐でしばられていました。

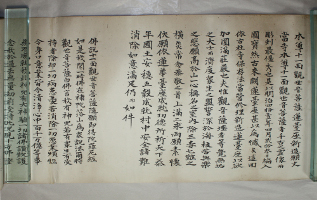

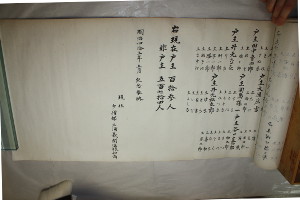

巻物を広げてみると・・・

「本尊十一面観世音菩薩蓮台座新造願文」という、台座を新しく造ったときの祈願文が書いてありました。

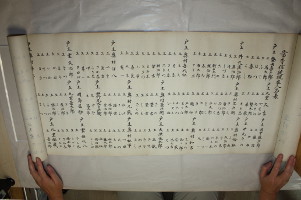

これに、十一面観音の経典がつづきます。あとはずっと関連する経文かと思いきや、「当寺信徒現在人名表」と名づけて、大勢の人名が出てきました!

戸主のあとに家族がつづくという書式で、末尾には総計して戸主が113人、戸主以外の家族が574人と記されており、祈願文が納められた当時、あわせて113世帯、687人もの信徒がいたことがわかりました。

櫟野寺のある櫟野(いちの)の方がご覧になれば、きっとひいおじいさんやひいおばあさんの名前が見つかるのではないでしょうか。

また、「明治四拾五年 五月」の記述があることから、祈願文が明治45年(1912)に納められたことも確認できました。

今から約100年前の櫟野の様子がわかる、大変貴重な資料といえます。

ご住職も、先々代にあたる三浦義聞住職の字だろうかと感慨深くされていました。

仏像には、仏さまの魂となるものや、祈願をこめて、その像内に物品を奉納することがあります。

ご本尊は明治期に修理を行ったことが記録によって知られていますが、

その報告書には、修理の折に仏像内から籾が発見されたことが書かれているため、

籾はそれよりも前、恐らくは江戸時代以前に納められたものと思われます。

もともと仏像などに納められていた品々は、修理などで取り出された後も再び納入することが多く、この時は新しく木箱をつくって納め直したようです。

その際、櫟野寺の信徒全員の願いを込めるために、それぞれの名前を記したのでしょう。

そして100年後にも、その願いはこうして櫟野の子孫に受け継がれているのです。

カテゴリ:news、彫刻、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室) at 2017年01月04日 (水)

皆さま、新年明けましておめでとうございます。

昨年は熊本地震など、大規模災害により貴重な人命が失われ甚大なる被害が生じました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。当館は文化財保存の面から、被災文化財の救出活動などに今年も積極的に取り組んで参ります。

さてトーハクのお正月は、今年で14回目を迎えます恒例の新春企画「博物館で初もうで」で始まります。

明日2日(月・休)からは、国宝 松林図屏風(長谷川等伯筆)をはじめ、名品の数々を展示する「新春特別公開」(2017年1月15日(日)まで)や、干支(えと)であるトリを表した美術工芸品を集めた新春特集展示「博物館に初もうで 新年を寿ぐ鳥たち」(1月29日(日)まで)を開催します。正月2日と3日には、和太鼓・獅子舞・曲独楽・コンサートなど、初春を祝うイベントもご用意しております。トーハクならではのお正月をお楽しみいただければと存じます。

特別展としては、1月9日(月・祝)まで昨年の秋より引き続き会期を延長して「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」を開催中です。17日(火)には、奈良の春日大社ご所蔵の古神宝をはじめ、春日信仰にかかわる名宝が一堂に会する特別展「春日大社 千年の至宝」が開幕します(~3月12日(日))。また春には、茶の湯の文化を代表する名品がずらりと揃う特別展「茶の湯」、夏にはタイ本国より国宝級の文化財をお借りして行う日タイ修好130周年記念特別展「タイ~仏の国の輝き~」、さらに秋にはわが国を代表する仏師とその系譜を総覧する大回顧展 興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」を開催いたします。

総合文化展では、新年2日から東洋館8室で特集「董其昌とその時代―明末清初の連綿趣味―」が開幕、年間を通じて日本、東洋を代表する作品の数々を広くご紹介いたします。また、春の恒例企画「博物館でお花見を」(3月14日(火)~4月9日(日))の期間中には、本館北側の庭園開放を特別展「茶の湯」に合わせて5月7日(日)まで延長し、春から新緑の美しい風景をお楽しみいただける予定です。

このほかにもイベントやコンサート、また当館広報大使のトーハクくん・ユリノキちゃんと触れ合っていただける機会など、皆さまでお楽しみいただける企画を考えて参ります。

今年もトーハクを、皆様の遊び・学び・憩いの場としていただければ幸いです。

2017年が皆さまにとりまして、幸多い年となりますようお祈り申し上げます。

館長 銭谷眞美

トーハクくん(右)とユリノキちゃん(左)とともに

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2017年01月01日 (日)