1089ブログ

こんにちは。博物館教育課の小林です。

7月に入って、東京は気温がぐっと上がり、蒸し暑い日が続いています。

平成館で開幕した特別展「タイ ~仏の国の輝き~」が、熱帯の風をつれてきたのでしょうか。

そして、本館ではタイ展と同時に「びょうぶとあそぶ」が始まりました。

今日は、皆様に会場の雰囲気をお伝えしたいと思います。

ここで、「びょうぶとあそぶ」第一会場「松林であそぶ」にいるトーハクくんにバトンタッチしたいと思います。 トーハクくーん レポートお願いしまーす。

ほほーい。ボクトーハクくん。

今日は、「びょうぶとあそぶ」の会場に来ているんだほ。

![]() 「びょうぶとあそぶ」は、作品の精巧な複製と映像を組み合わせたインスタレーションなんだほ。じつは、ボク、インスタ初体験ほ! ドキドキするほー。

「びょうぶとあそぶ」は、作品の精巧な複製と映像を組み合わせたインスタレーションなんだほ。じつは、ボク、インスタ初体験ほ! ドキドキするほー。

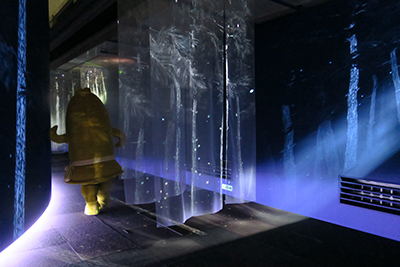

![]() 入り口を入ると、そこは松林の道。

入り口を入ると、そこは松林の道。

薄い布に映された松の木がゆらゆら揺れてきれいほー。

映像と音、そして香りで松林のアプローチを演出しています。

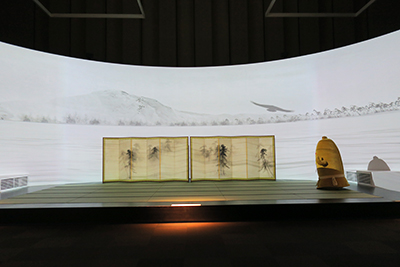

![]() 松林の道を抜けると大きなスクリーンがあるんだほ。

松林の道を抜けると大きなスクリーンがあるんだほ。

本館でもっとも大きな展示室特別5室を目いっぱい使った半円形のスクリーンで、「国宝 松林図屏風」の世界を高精細複製品と映像で表現したインスタレーションをお楽しみいただけます。屏風の前には25枚の畳を敷き詰めた広間があります。ぜひ、靴をぬいでくつろいでお楽しみください。

背景に映し出されるのは、屏風と同じ長谷川等伯筆の「瀟湘八景図屏風」(当館蔵)です。やがて、画面の右から、春夏秋冬と季節も変わり、いつしか松林図屏風の中をさまようような映像に。

![]() 松林の向こうに大きな風景が広がってる。鳥さんも飛んでるほ。

松林の向こうに大きな風景が広がってる。鳥さんも飛んでるほ。

ここはどこなんだほ?

等伯の絵のモチーフにもなったカラスが、皆さんを絵の中の世界へといざないます。

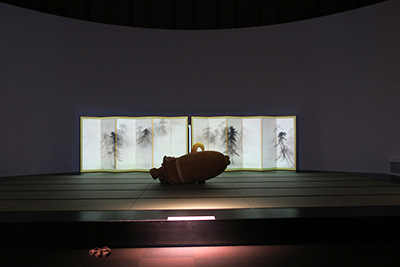

![]() なんだかよい香りがして、気持ちのよい風が吹いてきたほー。

なんだかよい香りがして、気持ちのよい風が吹いてきたほー。

足をのばしてのんびり座ると、畳って、気持ちいいんだほー。

あ、トーハクくん、寝ちゃったみたいですね。

あなたもぜひ、異次元の美術体験を。

この企画は、夏休みの親と子のギャラリーとして企画されたものですが、大人の皆さまにも満足いただける時間と空間ができました。

夏休み前のまだ会場に余裕のあるいま、ぜひお時間をつくってお出かけくださいませ。

金曜日、土曜日はオトナ時間。21時まで開館しています。

7月15日(土)と21日(金)にはダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる -酒井幸菜 松林図をおどる」も開催します!

トーハクくーーーん!

第二会場「つるとあそぶ」のレポートは?

![]() ZZZZZZ

ZZZZZZ

第二会場鶴の屏風のレポートは、また次回をお楽しみに。

カテゴリ:教育普及、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年07月11日 (火)

こんにちは、ユリノキちゃんです ![]()

毎日じめじめしたお天気が続いている上野に、湿気を吹き飛ばすようなすごい宝物がやってきたの。

「タイ ~仏の国の輝き~」

今年は、日本とタイの間に正式な国交が開かれてから130年目の年だから、タイから特別にとても大切な作品が日本にやって来ているのです。

ユリの大好きなキラキラしたものや、ちょっとびっくりするものもあるときいたので、来週のオープンを前に、準備まっただ中の平成館会場へGO!

「ユリちゃん、いらっしゃい」

こんにちは、特別展室の熊谷さん。ちょっと見せてもらっていいですか?

「大丈夫よ。あちらが入口ね。いってらっしゃーい」

はい!邪魔しないように行ってきまーす ![]()

あら、何かがらがらがらって大きな音がする。

石でできたタイの観音様のお像を展示するところだわ。

慎重に展示台に安置していきます。

無事、展示台に置かれました。重そうだったけど何キロくらいあるのかしら。

観音菩薩立像 アンコール時代 12世紀末~13世紀初

カンチャナブリー県ムアンシン遺跡出土 バンコク国立博物館蔵

よくみると、体にも足にも小さな仏様がたくさん彫られています。

日本の観音様とはなんだか雰囲気がちがう気がします。

こちらの部屋ではタイの刀剣の展示をするところです。

研究員の末兼さんが、点検しながらじっくりと刀をみています。

「うーん、刃文もないし、地金のようすもわからないなあ。でも、形からすると、日本製の刀身かな~。」

どうしてわかるんですか?

「刀の先に向かって反っているでしょ。日本でいうと、だいたい片手で使う刀の感じなんだよね」

なるほど!![]()

「もっと詳しくわかるように、今度CTの機械で撮影して調査するんだよ。そうすると、この柄の中にある部分がどうなっているかわかるかもしれないからね」

何かみつかるといいですね!

ところで末兼さん、この展覧会のおススメはどれですか?

「ユリちゃんなら、キラキラした金のものが好きでしょう?」

わーい大好きです![]()

「じゃあ、見に行こう!」

あら、これは!

ぞうさん!

金象 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

すごい!金と緑のきれいな石?ガラス?が入ってる。

「これ、耳が動くんだよ」

ええっ 何のために???

「それはわからないなあ(笑) 耳の付け根のところの穴から細い金の線を向こう側に通しているから、動かせるんだ。」

ぱたぱたするんですね!でも、動かすと危ないような。

それにしてもきれいねえ。うっとりしちゃうわ![]()

「緑色のものは、石のところとガラスのところがあるよ」

そうなんですね。いろいろ教えてくださってありがとうございます!

「まあ、本当の僕からのおススメはこちらの鏡なんだけどね」

?鏡?

(左)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

(右)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀 京都・妙法院蔵

「この二つの鏡は、インドネシアでつくられたものなんだけど、インドネシア以外の国に伝わっていたのはとっても珍しいんだよ。この二つしかない!右側の日本で大事にされてきた鏡は、豊臣秀吉が持っていたって言われているんだ。」

じゃあ、こっちの鏡にはもしかして豊臣秀吉が顔をうつしていたのかしら![]()

この他にも、小さな金の靴や王様の冠もあります。キラキラしたものいっぱいで、楽しい!

金靴 アユタヤー時代 15世紀初

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

金冠 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

と、小さくてかわいらしいものもあるけど、今回見逃せないのは……

じゃじゃーん

ラーマ2世王作の大扉 ラタナコーシン時代 19世紀

バンコク都ワット・スタット仏堂伝来 バンコク国立博物館蔵

タイのお寺の扉です。タイではとても有名で、教科書にも載っているらしいです。

「この扉は王様が自分で彫って作ったんだよ。いろんな動物や植物、模様がびっしり彫られているよね。これ、大きな木から彫りだしていて、あとから飾りで付けたんじゃないんだよ。とてもしっかり彫られているよね」

同扉部分

と扉のお話しをしてくれたのは、タイの国立博物館の保存修復家のサネーさん。

この扉はとても大きいし、壊れやすいから運んでくるのが大変で、無事にここに置いて安心したんだって。

バンコク国立博物館保存修復担当のサネーさん。

この扉の展示スペースは、フォトスポットになります。

今回の展覧会は、タイのいろいろな時代のさまざまなスタイルのものがずらりと揃ってみることができる、貴重な機会で、多くの作品はあまり展示されたことのないものだそうです。

サネーさん、ありがとうございます![]()

「ユリちゃん、こちらの展示も見に来たら?」

特別展室の市元さん、何があるんですか?

「ほら、すごいでしょ」

あっ!

ぞ、ぞうさん!

上にのっているのは?

「王族の乗る象の鞍だよ。けっこう雰囲気でてるでしょ?」

タイの人は象にのって川を渡ることもあるのですね。

「そう。ここの展示はそういうイメージなんだ」

実際の展示がどうなるか、楽しみ♪

おおきな扉やぞうさんから、かわいい金の靴まで、そして、時代もタイ以前から19世紀のものまで、タイの「国宝」と言ってもいい貴重な作品が勢ぞろいします。

ぜひ、この夏は、「タイ」展でアジア気分を満喫してみてくださいね

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年07月01日 (土)

2015年10月のリニューアル以来、平成館考古展示室の顔として展示されていた国宝「埴輪 挂甲の武人」が大修理に入ります。この修理について、トーハクくんとユリノキちゃんが迫ります!

国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

![]() 埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

![]() ということはしばらく会えないんだほ…。

ということはしばらく会えないんだほ…。

![]() 文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

もともと下半身が大きく欠けていたのを、前回の修理(※1)の際に、石膏で復元されましたが、経年により劣化が進んでいます(黄色が復元箇所)

前回の修理で接合した箇所は、長年の加重により緩んできています

今回の修理の方法:修理前調査 → 解体 → クリーニング → 組立

![]() 今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

修理前の調査は6か月かかるので、昨年度からすでに始まっているの。

![]() 何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

![]() ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

![]() 次の修理まで考えているなんてすごいほー。

次の修理まで考えているなんてすごいほー。

![]() 当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

![]() ほー!?それはとってもありがたいほー。

ほー!?それはとってもありがたいほー。

![]() 修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

![]() 挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

※1 当館の収蔵品になった昭和27年(1952)以降修理の記録は無いため、それ以前に行われたと考えられます

※2 バンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成(トーハクでは、国宝 「檜図屏風」 (狩野永徳筆)、国宝 「鷹見泉石像」 (渡辺崋山筆)に続く3件目となります)

カテゴリ:news、考古、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年06月17日 (土)

こんにちは! ユリノキちゃんです。

5月になってトーハクの前庭にはユリノキの花が咲いています。

そんななか、ゴールデンウィークの最初の日に九州へ行ってきました。

虹色に光るエスカレーターに乗った先にあるのは… 九州国立博物館!

九州国立博物館へ向かうためのエスカレーターです

曲線的でおしゃれな建物

東京展に先がけて開催中の特別展「タイ ~仏の国の輝き~」にお邪魔しました。

タイの仏像やタイからいちども出たことがない宝物など、あわせて140件くらい見られるということで、とっても楽しみ!

特別展会場の入口で記念撮影

さっそく会場に入ると、たくさんのひと。

そのなかでも注目を集めていたのが「ナーガ上の仏陀坐像」です。

ナーガ上の仏陀坐像 シュリーヴィジャヤ様式 12世紀末 ~13世紀 バンコク国立博物館蔵

くっきりとしたハンサムなお顔がすてきねー。

うしろ姿も見られるのね…

ヘビのしっぽ!! ヘビが台座になっていたのね。びっくりです。

時代を追って、タイ仏教のうつりかわりを見ることができます。

特徴的なポーズのお像が多くておもしろいわね。

高いほうの右手に円盤、左手にほら貝を持っています

ハリハラ立像 スコータイ時代 15世紀 バンコク国立博物館蔵

ほほえみながらゆったり歩いています

仏陀遊行像 スコータイ時代 14 ~15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵

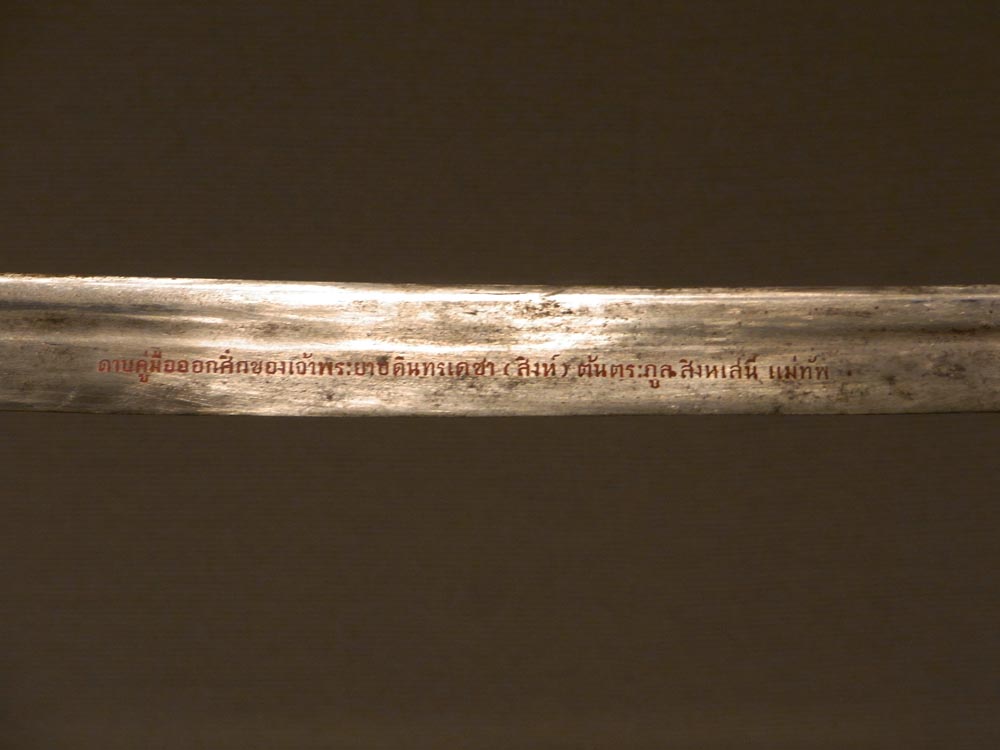

まぶしいと思ったら金の日本刀があるわ!

金板装拵刀 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館蔵

日本刀を模してタイで作られた刀「日本式刀剣」ですって。刀に文字が刻まれてるわね。

タイ文字で「民部大臣シンハセーニー家のシン将軍出征の佩刀(はいとう)」とあります

あら、あそこに見えるのはなにかしら...?

きゃー!! 巨大な金色の扉があるわ!!!

ラーマ2世王作の大扉 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館

5メートル以上もあるなんて...! わたしと比べると扉の大きさがわかるかしら…?

右下に座っています

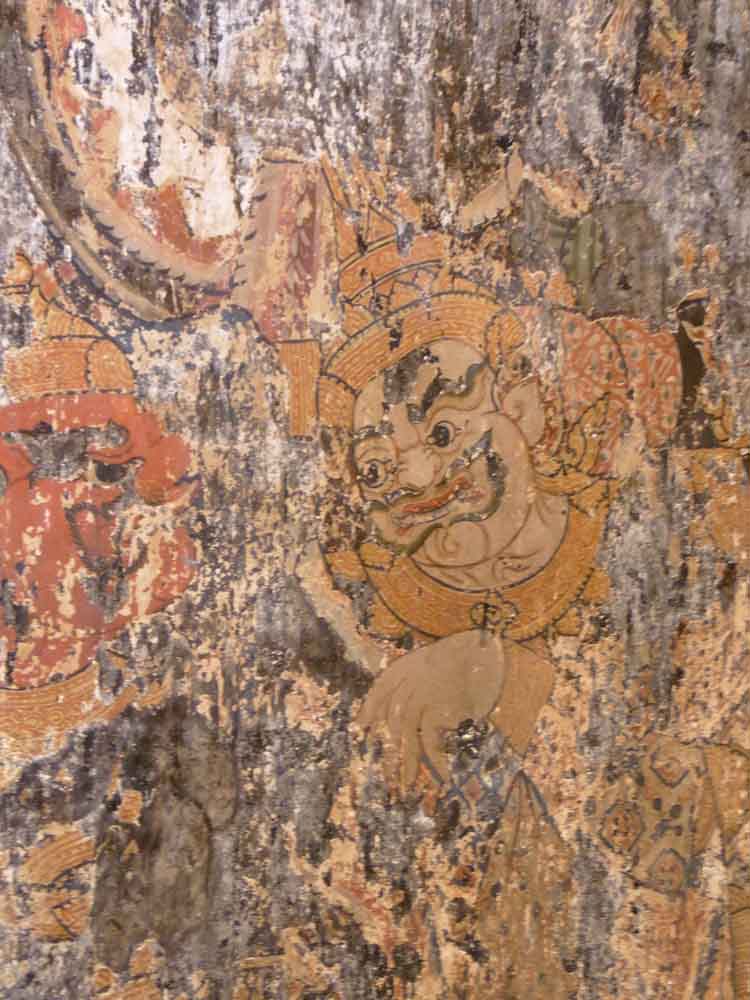

この扉は王室のお寺、ワット・スタットの正面を飾っていたものです。表側にはおサルさんやリスさんなど、天界の雪山に住むとされるさまざまな動物たちが彫られています。この彫刻は国王ラーマ2世によるもので、完成したあと、同じものを作らせないために使った道具を川に捨てさせたんですって!

おサルさんとリスさん、ほかに蝶やトカゲさんもいます

裏も見られるのね。

裏面には武装した鬼神像が描かれています

特別展会場は、普段は撮影できないのですが、扉の展示は写真を撮ることができます!

(ちなみに東京展も扉は撮影OK!)

大きな扉とパチリ!

展示の最後にこんなコーナーもありました。

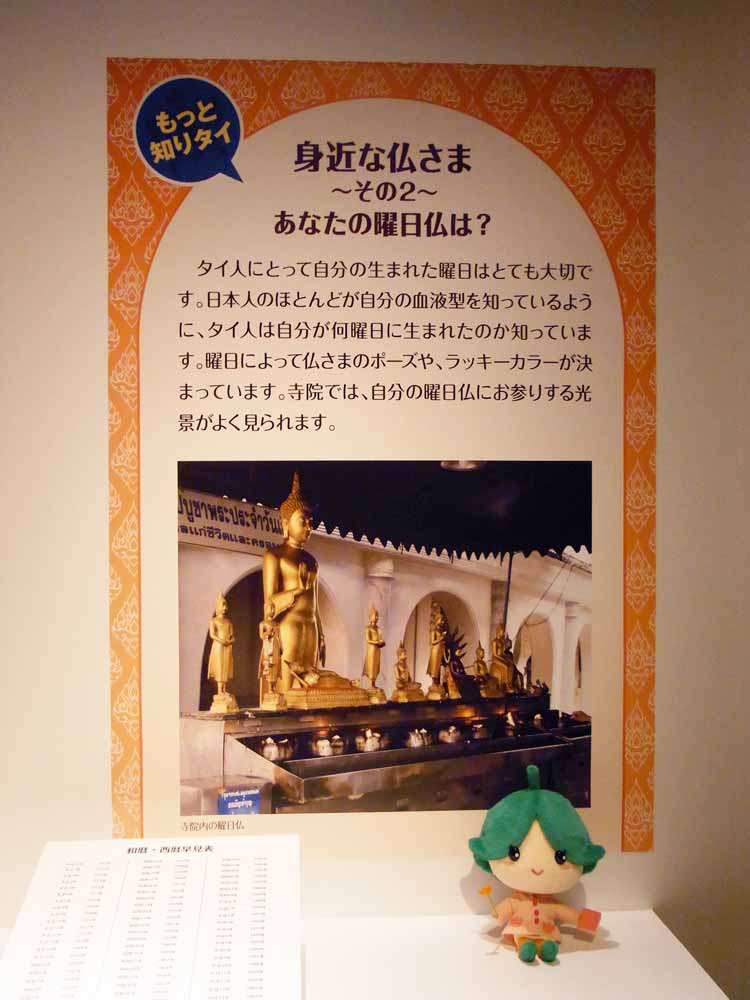

「あなたの曜日仏は?」

タイの人々は生まれた曜日を大切にしていて、寺院では、自分の曜日仏にお参りするんですって。 会場にある機械に生年月日を入力すると、自分の誕生曜日がわかります。

わたしは何曜日かしら?

ずらりと並ぶ曜日仏。水曜日は午前と午後にわかれています

たとえば土曜日だとこの仏さまなんですって

まだまだ紹介しきれないくらい、見どころがいっぱいです。

特別展「タイ ~仏の国の輝き~」は九州国立博物館で6月4日(日)までご覧いただけます。そのあと、東京国立博物館で7月4日(火)から8月27日(日)まで開催します。

ほほえみの国の名宝たちに会いに来てください! (特別展「タイ ~仏の国の輝き~」情報サイトはこちらです)

また九州国立博物館に遊びに来たいな

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年05月16日 (火)

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

今日は、バックヤードツアーに連れて行ってもらえるんだほ。とっても楽しみなんだほ~。

![]() 今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

繊細な作業をしている現場なんだから、急に踊りだしたりしないでね。

![]() ほーい…。

ほーい…。

![]() ほら、ガイダンスが始まるわよ。

ほら、ガイダンスが始まるわよ。

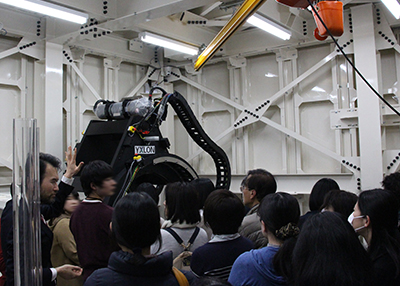

まずは高橋保存修復課長より、トーハクにおける文化財の保存と修理についてのレクチャーがありました。

文化財の保存と公開を両立するためには、よりよい良い環境を保つことが大事です。

トーハクでは、文化財を守り、伝えるために、次の3点に日々、取り組んでいます。

1. 文化財の損傷、劣化を遠ざけるための、予防。

2. 安全な取り扱いができるか、輸送に堪えうるかなどを検討する、診断。

3. 劣化を遅らせるための処置、安定化をはかるための修理。

研究員が文化財の異変に気づいたら、顕微鏡やCTスキャンなどで“健康診断”を行い、カルテを作成します。

修理には2種類あり、解体するなど大掛かりな「本格修理」と、必要最小限に手を入れる、「対症修理」があります。

トーハクでは、本格修理は年に20~100件、対症修理はなんと、年に700件くらい行われています。

とくに、高度な技術を要する対症修理を行っているのは、世界の美術館・博物館でもトーハクだけなのです。

![]() いよいよ出発だほ!

いよいよ出発だほ!

![]() 今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

最初に訪れるのは、実験室。入口の扉は二重になっていて、専用のマットで靴の汚れを落としてから入ります。

ほー、いろんな修理の道具があるほ。

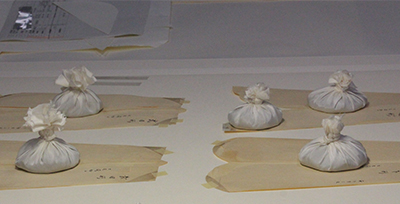

はっ、おいしそうなショウロンポウだほー!

![]() トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

課長さんもショウロンポウって言っていたけど…。

![]() ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

浮世絵を保存するための中性紙のマットや、巻物の保存に適した太い軸や、作品の素材や大きさに合わせた保存用の箱などをつくっているのよ。

浮世絵保存用のマット

マットがクッションとなり、作品への負荷を減らしてくれます

![]() まるで病院の手術室みたいだほ。

まるで病院の手術室みたいだほ。

ここで働くみなさんは、文化財のお医者さんだほ!

![]() 続いては、絵画の修理室。

続いては、絵画の修理室。

修理が終わったばかりのきれいな屏風がありました。

ここでは修理技術者の下田アソシエイトフェローによる解説がありました。

![]() この作品は、2年前から修理に入りました。

この作品は、2年前から修理に入りました。

当初は、蝶番(ちょうつがい)の外れ、絵の具の剥落、画面の汚れ、亀裂などがありました。

![]() かなりの重症だほ!!

かなりの重症だほ!!

![]() 絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

たとえば、穴あきは緑、亀裂は青、しわは紫などと、損傷部分を色分けして示した修理の設計図を作り、修理前の状態を記録しておきます。

また、エックス線写真で木の枠組みの状態を調べたり、絵の裏から光てて撮った写真で、絵の具の重ね具合を見たりなど、修理前に入るまでの調査は、数ヶ月にもおよぶそうです。

![]() 手術前の検査は大事だほー。

手術前の検査は大事だほー。

![]() 修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

でんぷんのり、ふのり、にかわなど、自然由来のものですね。

![]() エコでロハスなんだほ~。

エコでロハスなんだほ~。

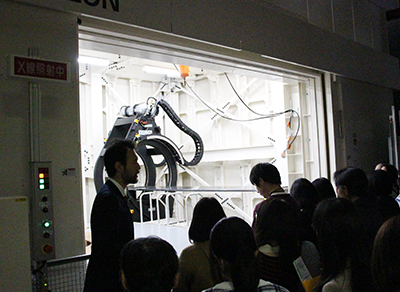

![]() 次は、エックス線CT室です。

次は、エックス線CT室です。

![]() なんだか秘密基地みたいだほ。

なんだか秘密基地みたいだほ。

あっ、大きな扉があいたほ!

こちらでは荒木調査分析室長による解説がありました。

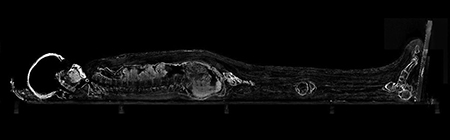

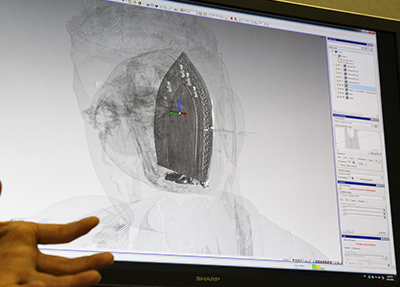

トーハクには、文化財用の大型CTスキャナー(垂直型、水平型)、微小部観察用エックス線CTスキャナーの3台があります。

垂直型は仏像など、横に寝かせられない立体の文化財を立たせたまま撮影ができます。

水平型は、病院でもおなじみ?の寝かせて撮影ができるものです。

微小部観察用エックス線CTスキャナーは、細かい部分の撮影が可能です。

こちらは東洋館で展示中のミイラのCT画像。

いままでのエックス線撮影では不鮮明でわからなかったお腹の塊の部分が、何かが詰められているものだということがわかりました。

仏像の像内に納められているものも鮮明にわかります。

![]() もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

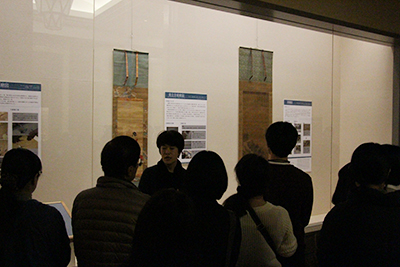

![]() 最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

ここでは、修理を終えた作品が、その修理方法とともに紹介されています。

瀬谷主任研究員による、絵画の修理のお話をききました

修理後の公開は、半年から一年、作品の状態が安定するまで様子をみてから行います。

![]() 手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

![]() ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

各分野の担当研究員と修理技術者が検討を重ね、文化財が元来持っている情報を損なわずに、また、修理したところが後になってもわかるように修理をするのがトーハクの方針です。

大切な文化財を、100年、200年、もっと先へと伝えるため、トーハクのバックヤードでは日々、このように努力されているのね…。

![]() ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

![]() これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

みなさんもぜひ、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(~2017年4月16日(日)、平成館企画展示室)へお立ち寄りください!

カテゴリ:保存と修理、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年03月29日 (水)