1089ブログ

呉彬「山陰道上図巻」に驚く!―最初で最後!?東洋館でしかわからない画家の実像―

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」では、貴重な宋元画を含む18件もの一級文物が来日していますが、二級文物のなかにもぜひともご覧になっていただきたい作品があります。

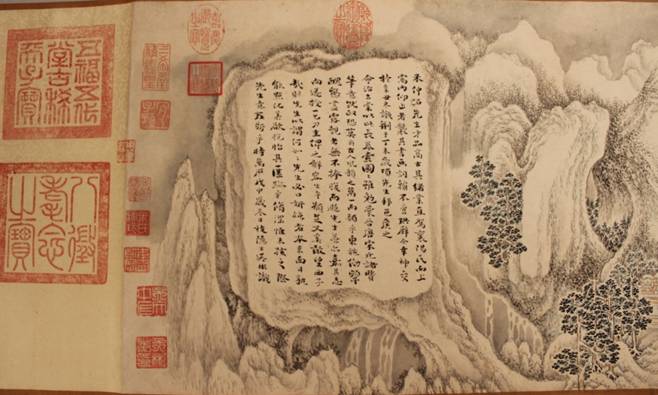

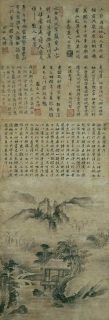

「西湖図巻」や、今回全巻展示された呉彬筆「山陰道上図巻」です。

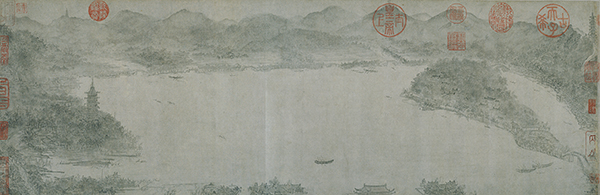

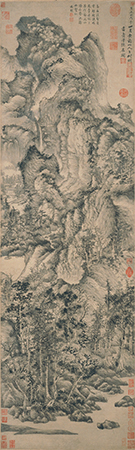

西湖図巻 南宋時代・13世紀

西湖図巻と西湖の実景が対比して展示されています。

西湖にこの画巻を持って行って実景と対照させた乾隆帝の気分を味わえます。

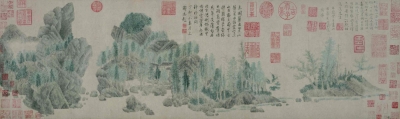

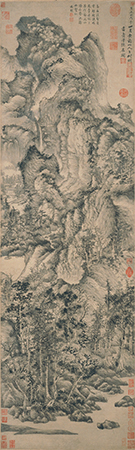

東洋館の10メートルケースに全巻展示された呉彬筆「山陰道上図巻」。全長862.2㎝の大迫力!

こんなすごい作品が二級文物なのには、「呉彬」という画家の評価をめぐる歴史が関係しています。

呉彬の詳しい一生は不明な点が多いのですが、福建省に生まれ、のち北京の高官であった米万鐘の支援を受けて北京、南京などで活躍します。

何といってもそのトレードマークは、一度見たら忘れられない、その奇怪な山の表現です。

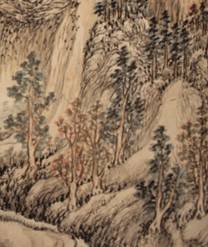

山陰道上図巻 呉彬筆 明時代・1608年 上海博物館蔵

「こんな風景みたことない!?」。画家は山陰(浙江省)の風景と言っていますが、単純な実景ではありません。

造形を見ればびっくりしてしまいますが、しかし、呉彬はただの「変な画家」ではないようです。

よく見れば、全長862㎝を超える作品の最初から最後まで、一つとして同じ描写はなく、画家は細かな描写を変化させているのがわかります。

春の山はおだやかで → 夏の山は湿潤 → 秋の山は色づき → 冬の山は静寂

じつは私はこれこそが、呉彬がこの作品にこめた最大のメッセージだと思っています。

画巻は春の朝焼けからはじまり、夏の雨景、秋の夕暮れ、冬の雪景色と静かな夜景で終わりますが、さらに、中国絵画史を彩る古代の画家の筆法をおり混ぜながら描くことで、四時(朝昼夕夜)と四季(春夏秋冬)、そして、画家が修行の過程で体得した中国絵画の歴史そのものが、一巻のなかに出現する、という作品になっているのです。

【夏】

米友仁の描き方 たとえば↓

(左)呉彬筆「山陰道上図巻」のうち夏景

夏山のジメジメした雲は北宋の米友仁に学んだ描写です。

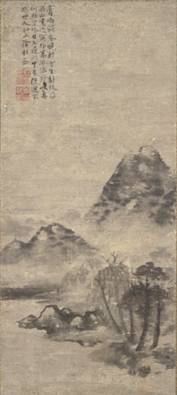

例:(右)離合山水図 杜貫道賛 明時代・14世紀(出品作品ではありません)

同じく北宋の米友仁に学んだ明時代の山水。

【秋】

李成の描き方 たとえば↓

(左)呉彬筆「山陰道上図巻」のうち秋景

夕景の飛び立つ北宋の李成に学んだ描写です。

例:(右)王雲筆「山水楼閣図冊」のうち、倣李成山水図 清時代・康熙56年(1717)(出品作品ではありません)

同じく北宋の李成に学んだ清時代の山水。

【秋】

王蒙の描き方 たとえば↓

(左)一級文物 山陰道上図巻 呉彬筆のうち秋景

牛の尻尾のようなモワモワした描写は元時代の王蒙に学んだものです。

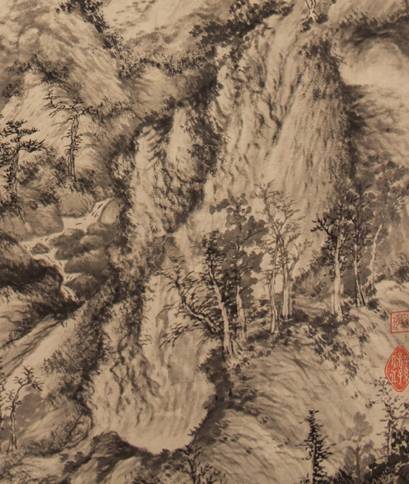

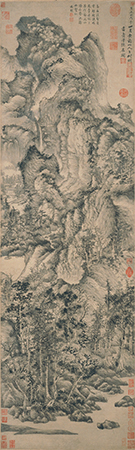

(右)一級文物 青卞隠居図軸(部分)王蒙筆 元時代・至正26年(1366)

その実際の作品もご覧いただけます。文人の苦悩を表わすかのような壮絶な描写です。

ではなぜ呉彬はこのように描いたのでしょうか?

ことの真相は最後の「吹き出し」のようになった跋に書いてあります。

この絵は米万鐘のために、「晋唐宋元諸賢」の描き方をまねて、描き上げたものです。

おそらくそこには、最も大切なパトロンのために、持てるすべての技を駆使しようとした、真摯な画家の姿が見えてくるでしょう。

呉彬は単に「変な画家」だったのではなく、中国の古典をしっかりと学んだ画家だったのです。

岩の中に吹き出しのように書いている「山陰道上図巻」の呉彬の跋。過去の画家を真似て描いたことが記されています。

意外なことに呉彬の作品が大きく再評価されたのは20世紀になってからで、それは日本とも大きな関係があります。

大阪の高槻市で中国書画を収集された橋本末吉氏(1902-1991)は、おそらくもっとも初期に呉彬の面白さに気がつき、のちに「奇想派」と呼ばれる明末清初の大コレクションを築かれました。

戦後、日本にフルブライト奨学生としてやってきた若きジェームス・ケーヒル(のちのカリフォルニア大学教授)は、橋本コレクションで呉彬「渓山絶塵図」に出会い、今までのおとなしい中国絵画とは全く違う呉彬作品に感銘を受け、帰国後「エキセントリックスクール」という新しい概念から展覧会を開き、研究活動を開始します。

こうして呉彬らは20世紀の日本やアメリカの研究者によって再評価されていったのです。

(左)渓山絶塵図 呉彬筆 個人蔵 (出品作品ではありません)

(中央)一級文物 青卞隠居図軸 王蒙筆 元時代・至正26年(1366)

呉彬の奇怪な表現は、王蒙や北宋山水画の影響も受けていることが指摘されています。

(左)James Cahill , Fantastics and eccentrics in Chinese painting , Asia Society,1967 (出品作品ではありません)

呉彬を評価した最初期の展覧会の図録です。資料館で閲覧することができます。

呉彬「山陰道上図巻」はこのように、最初から最後まで息つくヒマもない程の、筆墨の変化こそが最もおもしろいところですが、一部分しか展示できないのでは、この作品の素晴らしさが全く伝わりません。

今回特にこの作品をお願いしたのは、名品であること、そしてこれが、東洋館8室で新しく作られた10メートルケースにぴったりとおさまるからです。

まさに、新しい東洋館のために描かれたような、奇跡の作品。

このような全巻展示は上海博物館でもほとんどなく(私は見たことがありません)、新しい東洋館ならではの、最初で最後のチャンスかもしれません。

会場では呉彬の傑作から顔を上げれば、呉彬が学んだ王蒙や北宋絵画が見えるように展示しました。

まさに「中国絵画の教科書」のようなぜいたくな空間になっています。

明末清初はこのような、ちょっと変わった画風(奇想派)が流行した時代でしたが、よく聞かれるのは、日本の奇想派との関係です。

私は関係があるのではないかと思っていますが、これはこれからの研究課題となっていくでしょう。

東博の主役は日本美術の素晴らしいコレクションです。

しかし日本の美術もアジアの美術を知ることでより深く理解することができます。東博はその両者がそろった世界でも稀有な博物館です。

どうかこれからもリニューアルオープンした東洋館で、アジア美術の名品を同時にお楽しみいただければ幸いです。

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」は、11月24日(日)までです。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2013年11月20日 (水)

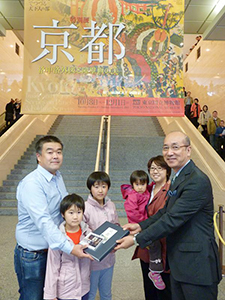

祝・20万人!

特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」(12月1日(日)まで、平成館)は、

11月19日(火)、20万人目のお客様をお迎えしました。

連日たくさんのお客様にご来場いただいておりますこと、心から御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、東京都世田谷区からお越しの大宝ひとみ(25)さんです。

ご親戚である城野京子(66)さんとご来場いただきました。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として本展図録と洛中洛外図舟木本のミニフレームを贈呈いたしました。

大宝さんと銭谷眞美館長

11月19日(火)東京国立博物館 平成館エントランスにて

デザインを学んでいる大宝さんは、

「古い美術品には今の時代にはない感性があり、色々なことを感じることができます。

今回は4Kの迫力ある映像も楽しみです。」

と、笑顔で展示会場に向かわれました。

カウントダウン企画 特別夜間開館

京都展もいよいよ残すところあと12日。カウントダウンに突入です!

1人でも多くのお客様に、少しでもゆったりと展示をお楽しみいただきたく、

通常の夜間開館日のほかにも夜間延長開館を実施することになりました。

11月22日(金)、23日(土)、24日(日)の週末と、

27日(水)~12月1日(日)のラスト5日間、京都展は夜8時まであいています。

お仕事や学校のお帰りに、是非お立ち寄りくださいませ。

なお、通常の夜間開館日22日(金)と29日(金)を除いて、時間延長は特別展「京都

―洛中洛外図と障壁画の美」のみとなります。

総合文化展及び「上海博物館 中国絵画の至宝」展は17時に終了いたしますので、

くれぐれもご注意ください。

さらに、27日(水)からは、平成館2階の京都展グッズのショップで3,000円以上お買い

上げの方先着1000名様に、10月17日に行われた「洛中洛外図 舟木本」をモチーフ

にした3Dプロジェクションマッピングを手の平で楽しめる「ハコビジョン -東京国立博物館

『KARAKURI』- 」(2014年1月発売予定)のプロトタイプをプレゼント。

(※お買い上げ対象は、京都展グッズショップの商品です。東京国立博物館のミュージア

ムグッズは含まれません)

ハコビジョンについてはこちら

プレゼントは予定数量に達し次第終了とさせていただきます。

皆様のご来場お待ちしています。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2013年11月19日 (火)

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」コラム。今回は、前回のブログでお約束しました「室町時代の水墨山水画と元代文人画の知られざる深い関係」についてご説明いたします。

室町時代に数多く作られた水墨山水画の中に、書斎を周囲の自然景とともに描いた一群の作品があります。

それらを「書斎図」と呼びますが、その代表的なものに下記の作品があります。

(左) 国宝 渓陰小築図

太白真玄序、大岳周崇等六禅僧賛 室町時代・応永20年(1413) 京都・金地院蔵

(右) 国宝 竹斎読書図

伝周文筆 文安4年(1447) 竺雲等連序・江西龍派等五僧賛 室町時代・15世紀

これらは多くの場合、実景ではありません。

中世の禅僧たちが理想とした静かな生活、すなわち人里離れた庵に住み、美しい山川に囲まれ、書斎で読書や詩作に耽りたいという、実際には実現困難な暮らしへの憧れを反映して作られた作品です。

そうした憧れが醸成された背景には、陶淵明や杜甫、蘇軾など、中国の文人たちを、室町時代の禅僧たちが相当に敬愛していたことが大きく関わっています。

これら中国の文人たちは、官僚として国政に参画することを己の第一の使命と考えながらも、しばしば、ゆえあっての辞職や、動乱に起因する流浪、政争などによって、都を離れて地方に閑居し、困難に直面しながらも、詩文の創作に大いなる才能を発揮しました。

日本における書斎図の発生と流行の原因として、そうした中国の詩文や文人への憧れと同時に、中国・元時代の文人が、自己や知人の書斎や庵を表した山水画を数多く描いていることも見逃せません。

その好例が、昨年開催した特別展「北京故宮博物院200選」の目玉だった趙孟頫(ちょうもうふ)の水村図巻(北京故宮展図録no.13)(本展図録66頁、図26)や、朱徳潤の秀野軒図巻(北京故宮展図録no.17)であり、本展出品作の、王蒙の青卞隠居図軸や、銭選の浮玉山居図巻なのです。

一級文物 青卞隠居図軸

王蒙筆 元時代・1366年 上海博物館蔵

展示期間:10月29日(火)~11月24日(日)

一級文物 浮玉山居図巻(ふぎょくさんきょずかん)(部分)

銭選(せんせん)筆 元時代・13世紀 上海博物館蔵

展示期間終了

中国の元時代は、日本では鎌倉時代から南北朝時代にあたりますが、日中間の禅僧の行き来が最も盛んに行われた時代だったことは、じつはあまり知られていません。

日本からはきわめて多くの禅僧が中国を訪れ、禅寺で修行するとともに、中には趙孟頫や王蒙といった一流の文人画家と交流した禅僧もいました。

また日本からの要請を受けて中国から多くの高僧が来日し、禅宗だけにとどまらず、当時の最新の中国文化を紹介しました。

こうした往来と文化交流によって、中国で流行していた書斎図が、実際の作品はもちろん、書斎図に関する知識や見聞も日本にもたらされました。

それらに触発されて室町時代には禅宗寺院を中心に書斎図が流行しました。

室町時代の水墨山水画には元代文人画も深く関わっているといえるのです。

救仁郷秀明

列品管理課登録室長、貸与特別観覧室長。専門は中世の水墨画。

本館3室 禅と水墨画―鎌倉~室町 の展示室にて。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 救仁郷秀明(登録室長) at 2013年11月11日 (月)

特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」を見に行くべきかどうか、もし迷っている方がいらっしゃるなら、

倪瓚(げいさん)の漁荘秋霽図軸(ぎょそうしゅうせいずじく)(残念ながら10月27日で展示終了)と、

王蒙(おうもう)の青卞隠居図軸(せいべんいんきょずじく)(展示期間:11月24日(日)まで)をご覧になることをお薦めします。

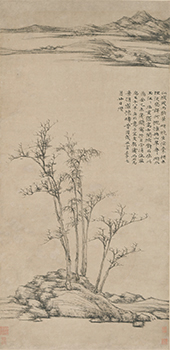

(左)一級文物 漁荘秋霽図軸

倪瓚筆 元時代・1355年 上海博物館蔵

展示期間終了

(右)一級文物 青卞隠居図軸

王蒙筆 元時代・1366年 上海博物館蔵

展示期間:10月29日(火)~11月24日(日)

この2つの作品は日本人にとって、中国絵画を見慣れた方であったとしてもかなり違和感を覚える作品です。

あなたが「こんな絵のどこがいいのかわからない!」と言ったとしたら、本展担当者は怒り狂うかもしれませんが、私だったら「そうですよね」と相槌を打つことをためらいません。

けれども、これらは中国絵画史を語る上で欠くことのできない名作ですし、確実な作品が世界を見渡してもごくわずかしかないといわれる倪瓚、王蒙、それぞれの代表作として、きわめて貴重なものです。

どちらも少なくとも30分くらいは時間をかけて見ておくべきでしょう。

(漁荘秋霽図軸は現在は展示されておりません。)

さて、倪瓚の漁荘秋霽図軸ですが、こちらに描かれているのは、水辺の岩から伸びる数本の樹木と遠い岸辺という単純きわまりない、簡素な構成の作品です。

葉も落ちて、なんとも寂しい光景です。「この絵を好きですか?」と問われると、私も困って口ごもることになるでしょう。

また、樹木や岩の描写をよく見ると、筆がかすれていて、なんだかパサパサした、乾いた感じがしませんか。

このかすれたタッチは、擦筆(さっぴつ)とか渇筆(かっぴつ)と呼ばれる技法です。

しっとりとした潤いが感じられる水墨画を特に好んできた我々日本人にとっては見慣れないものですが、お隣の中国では、とくに元時代以降の文人画に多用されているテクニックです。

もしあなたが中国で類似した技法や構図を用いた絵画を見たときに、「上海博物館の倪瓚の漁荘秋霽図軸に比べると、この作品は~~ですね。」などと感想をもらせば、文人画の知識を持つ教養人としてきっと一目置かれることでしょう。

(見逃された方は図録をご参照ください。作品成立の背景について、85頁に塚本麿充研究員による詳細な解説もあります。)

次に、王蒙の青卞隠居図軸ですが、こちらは下から上へ、うねうねと大蛇がのたうつように山が続いていく不思議な迫力に満ちた作品です。

しかしどうも不自然といいますか、日本人にとって親しみのもてる風景ではありませんね。この絵をすぐ好きになれといっても、無理もないと思います。

しかしこの力強い画面構成法は、その後の中国文人画に強い影響を与えていますし、上海博物館の青卞隠居図は、迫力という点において王蒙の真価を最もよく物語る作品といえます。ぜひ、この構図と迫力を目に焼き付けてください。

「でも、結局、中国の文人画は、日本の絵画とは関係がないんでしょう?見に行かなくてもいいかな」

と思い始めているあなたには、室町時代の水墨山水画と元代文人画の知られざる深い関係を説明すべきですが、これについてはあらためて書くことにいたします。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 救仁郷秀明(登録室長) at 2013年11月06日 (水)

特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」(10月8日(火)~12月1日(日)、平成館 )は、

11月4日(月・休)、10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、長野県安曇野市よりお越しの小松 哲さんです。

奥様と3人のお嬢様とご家族そろってご来場いただきました。

東京国立博物館副館長 島谷弘幸より、記念品として本展図録と展覧会公式テーマソング「懺悔」のCDなどを贈呈いたしました。

特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」10万人セレモニー

小松 哲さんご一家と島谷弘幸副館長

11月4日(月・休)東京国立博物館 平成館エントランスにて

小松さんは、

「洛中洛外図屏風が勢ぞろいすると聞いて楽しみに来ました。

龍安寺石庭の四季の移り変りの映像も楽しみにしています。」とお話いただきました。

11月6日(水)からは、後期展示が始まります。

洛中洛外図屏風は、次の3件が新たに展示されます。いずれも重要文化財です。

・洛中洛外図屏風 歴博甲本 (国立歴史民俗博物館蔵)

・洛中洛外図屏風 福岡市博本 (福岡市博物館蔵)

・洛中洛外図屏風 池田本 (岡山・林原美術館蔵)

なお、洛中洛外図屏風 舟木本(当館蔵)は、引き続き会期終了まで展示となります。

龍安寺石庭の4K映像や、二条城を再現した空間も圧巻です。

ぜひ、お見逃しなく。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2013年11月05日 (火)