1089ブログ

現在、平成館特別展示室で開催中の特別展「江戸☆大奥」(9月21日(日)まで)は、この度来場者10万人を達成しました。

これを記念し、東京都からお越しの橋本さん、松橋さんに当館館長藤原誠より記念品と図録を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。左から松橋さん、橋本さん、グッズ「倭物やカヤ リバーシブル羽織」を着用した藤原館長

(注)「倭物やカヤ リバーシブル羽織」は販売を終了しております

日常的にお着物をお召しになられるというお二人。本日は、あの「大奥の世界」を見られる機会ということで、本展覧会に足をお運びいただきました。

メインビジュアルにも使用されている『千代田の大奥』に描かれた場面は、お二人にとっても思い出深い場所で、ご縁を感じられたとのこと。

大奥の華やかな調度品や染織作品の数々を堪能され、展覧会をお楽しみ頂けたとのご感想を頂戴しました。

知られざる大奥の真実を、遺された歴史資料やゆかりの品々を通して紹介する本展。19日からは後期展示もはじまりました。

美しい和刺繍で草花や風景を表わした掻取(かいどり)や小袖の数々に、大奥で演じられた歌舞伎の衣装なども展示しています。

この貴重な機会をどうぞお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年08月28日 (木)

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(後編)

本館特別1室・特別2室では現在、特集「創建400年記念 寛永寺」を開催しています。

特別1室の第1~3章について前編ブログでご紹介しましたが、今回の後編ブログでは特別2室の第4~6章を見ていきましょう。

(注)会場は撮影不可となっております

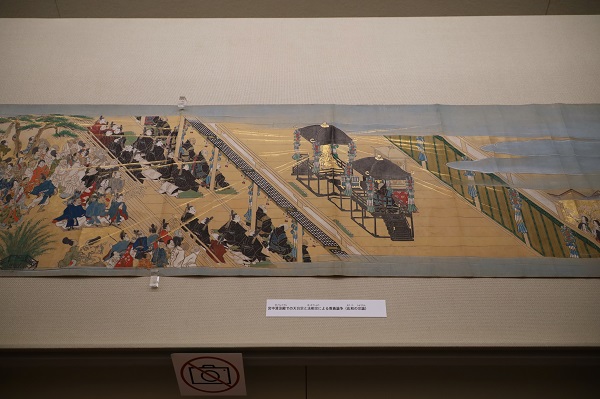

第4章展示風景

第4章「徳川家の祈祷寺・菩提寺 近世仏教の造形」

寛永寺は、建立当初は徳川幕府や天下万民の安泰を祈る祈祷寺でしたが、3代将軍家光から4代将軍家綱の時にかけて、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また、寛永寺には6人の将軍と御台所などが葬られています。この章では、徳川将軍家ゆかりの寺院にふさわしい端正な造形を見せる仏画や仏像、仏具などをご覧いただけます。

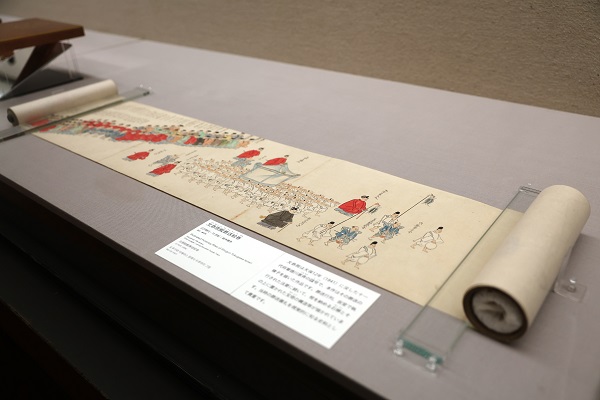

文恭院殿葬送絵巻(ぶんきょういんでんそうそうえまき)

江戸時代・19世紀 東京・春性院蔵

文恭院は天保12年(1841)閏正月(うるうしょうがつ)7日に没した11代将軍家斉の諡号(しごう)で、本作品はその葬送の様子を描いています。

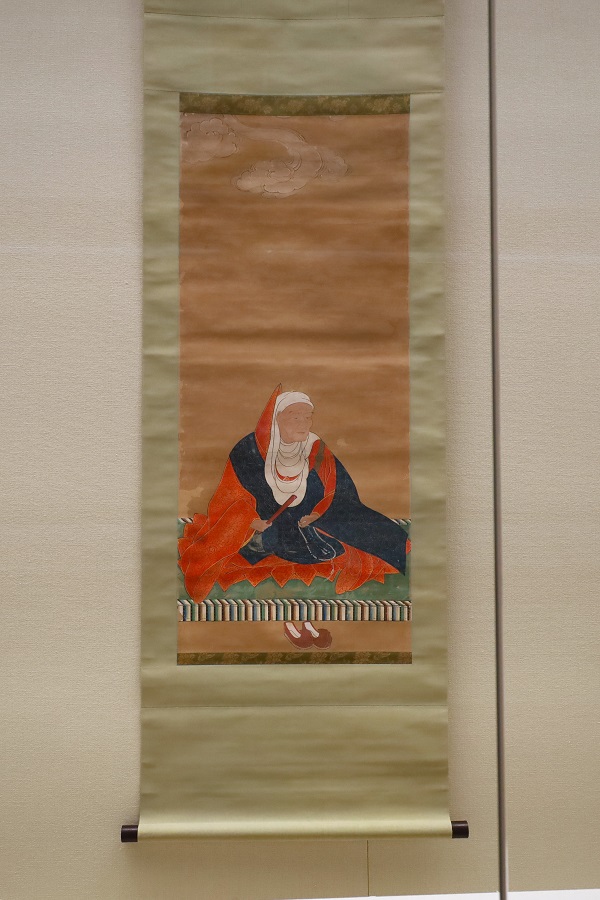

観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

鎌倉時代・13世紀 東京・寛永寺蔵

上野の山から不忍池に臨む清水観音堂は、京都東山の清水寺を模したお堂で、天海により建立されました。本尊の千手観音像も清水寺から迎えられました。本尊の右側に本像が安置されています。整った優美なプロポーションが大変美しいです。

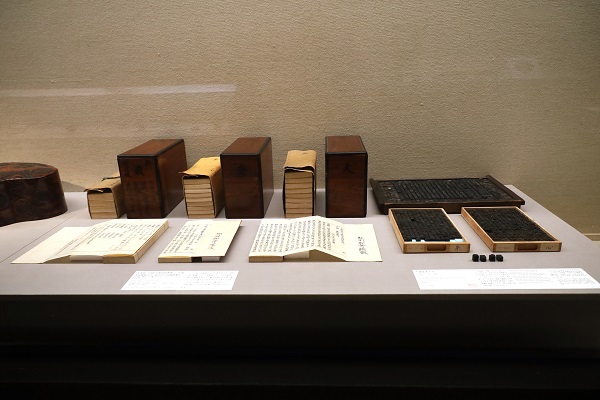

右:説相箱(せっそうばこ) 左:戒体箱(かいたいばこ)

ともに江戸時代・17~18世紀 東京・寛永寺蔵

寛永寺所蔵の美麗な仏具も多くご覧いただけます。

第5章「博物館とのつながり 博物館構内出土品」

当館の建っている場所には、かつて寛永寺の本坊がありました。本坊とは住職の居住する建物のことで、広い敷地の中にさまざまな用途の部屋をもった大きな建物がありました。この章では、当館の構内から発掘された焼塩壺や抹茶茶碗などを展示しており、当時の本坊での生活を垣間見ることができます。

第5章の展示風景

焼塩壺 焼塩壺蓋(やきしおつぼ やきしおつぼふた)

東京都台東区上野公園 東京国立博物館構内出土 江戸時代・17~18 世紀 東京国立博物館蔵

焼塩壺の中には、にがり成分を含んだ粗塩が詰められ、使用の際に壺ごと火に入れることで、苦味が抜けた焼塩をつくっていました。これらの焼塩壺が発掘された場所は、かつて寛永寺本坊の調理に関係する部屋があった場所であることが今回の展示に際しての調査でわかりました。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・円珠院蔵

千葉・国立歴史民俗博物館の「醍醐花見図屛風」と一連のものであったといわれています。

江戸時代・17世紀

江戸時代・寛永14年~慶安元年(1637~48)刊

ともに東京・寛永寺蔵

天下三銘石之一 「黒髪山」(てんかさんめいせきのいち くろかみやま)

江戸時代・17世紀 東京・寛永寺蔵

黒髪山縁起絵巻(くろかみやまえんぎえまき)

鍬形蕙斎筆 江戸時代・文化10年(1813) 東京・寛永寺蔵

当時一流の9人の文化人が「黒髪山」を鑑賞する様子が描かれています。

徳川慶喜筆 明治時代・19世紀 東京・護国院蔵

本特集は8月31日(日)まで開催しています。その期間、当館から寛永寺に一番近い西門から退出していただけるようにもしていますので、展示をご覧になったあと、寛永寺まで足を延ばしていただく際に、是非ご利用ください。

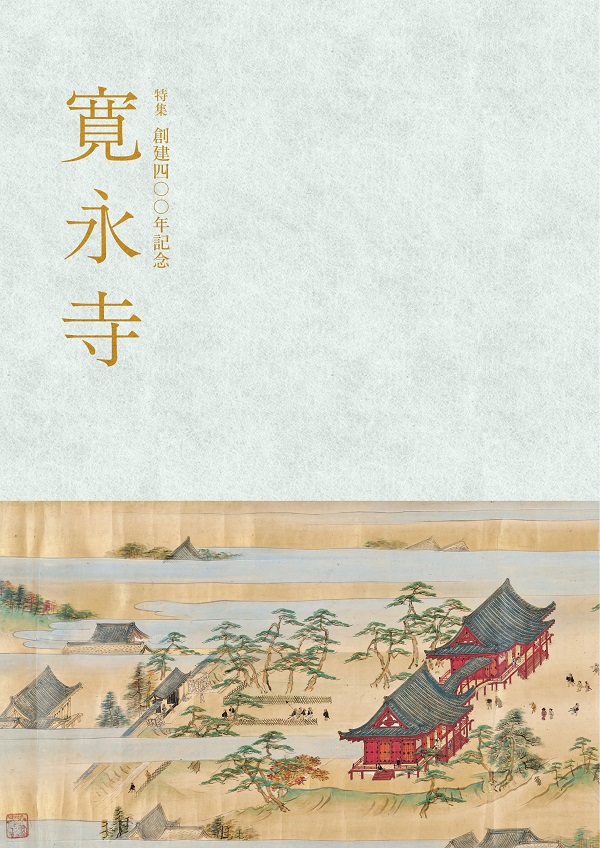

公式図録

完売しました。

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、書跡、考古、特集・特別公開、工芸

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年08月05日 (火)

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(前編)

公式図録

完売しました。

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年07月29日 (火)

皆さんは「東京国立博物館」と聞いて、まず何を思い浮かべますか?

本館の大階段をイメージされる方も多いのではないでしょうか。

本館大階段

本館大階段から天井を見上げた風景

天窓から入る自然光

輝きを取り戻しました!

きれいになった天窓

光が入る大階段

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2025年06月13日 (金)

撮影:十文字美信

撮影:十文字美信

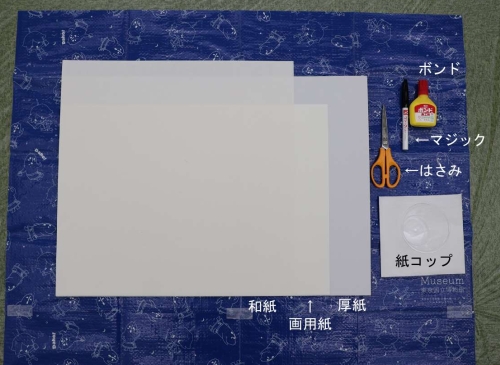

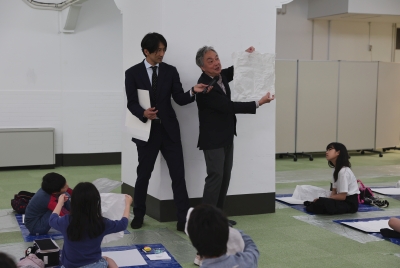

和紙の特性について説明を熱心に聞いています。

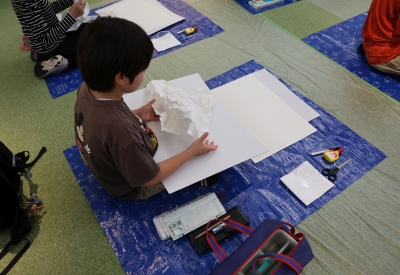

これで何を作ろうかな…

千住先生は、参加者全員とじっくり向き合って、やさしく楽しく、丁寧に導いてくれます。

絵の具の乗り方も、画用紙とは違う感覚。塗る方法も、人それぞれです。

たくさんの和紙を使うと、作品のイメージが一層ふくらみます。

たくさんの色を使って、素敵な作品が出来上がりました!

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2025年05月27日 (火)