1089ブログ

東京国立博物館では、この夏、期間限定で、特集「金工動物園」(本館14室、8月24日(日)まで)を開催しています(図1)。

(図1)特集「金工動物園」(本館14室)の展示風景

暑い夏に、クーラーの効いた展示室(クーラーの温度設定は文化財に合わせています)で、冷たい肌触りの金属でできた動物たちをご観覧いただき、涼んでいただければという企画で、全国の動物園で夏バテ気味の白熊くんもここでは元気にしています(図2)。

(図2)白熊置物(しろくまおきもの)

津田信夫作 昭和19年(1944) 第二復員局寄贈

今日も夏休みの家族連れや海外からのお客様で賑わうこの動物園には、「瑞獣(ずいじゅう)・霊獣」というコーナーがあって、犀(さい、図3)や麒麟(きりん)、獅子(しし)、龍などの想像上の動物が展示されています。

(図3)犀形鎮子(さいがたちんし)

江戸時代・19世紀

「自在置物」のコーナーにもいる龍を除けば、ほとんどが実在の動物ですが、その中に実在の動物をかたどりながらも霊獣的な要素をまとう、ちょっと「あやしい」動物がいます。今回はそんな動物を捜してみましょう。

まず思いっきりあやしいのは、「鯉水滴(魚跳龍門)(こいすいてき ぎょちょうりゅうもん)」(図4)です。

(図4)鯉水滴(魚跳龍門)

江戸時代・18~19世紀

鯉とかいいながら魚の顔でありません。平成のはじめに鶴岡市のお寺で目撃された人面魚の仲間でしょうか。

その正体は龍になろうとしている鯉です。鯉が瀧を登ると龍になるという故事が中国にあり、それを踏まえて作られたものです。今でもよく耳にする「登龍門(とうりゅうもん)」として知られるこの故事は、立身出世を象徴する話で、東アジアで好まれました。水滴は硯(すずり)で墨を擦(す)る際に使う水を入れる容器ですから、この水滴を使っていた人は、何か受験勉強のようなものに励んでいたのかもしれません。

次にあやしいのは同じケースの「蝦蟇水滴(がますいてき)」(図5)です。

(図5)蝦蟇水滴

江戸時代・18~19世紀 渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈

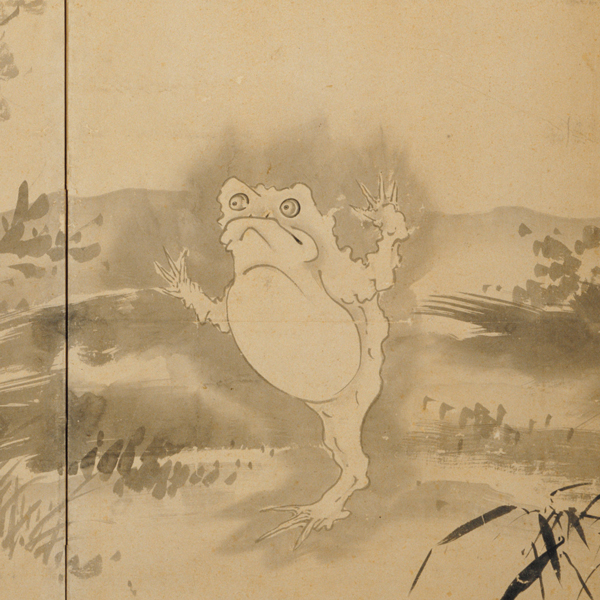

蝦蟇とはいいながら、体が真ん丸で不敵な目つきをしています。よく見ると後ろ足は1本だけ。いよいよあやしげです。似た蝦蟇を捜すと……

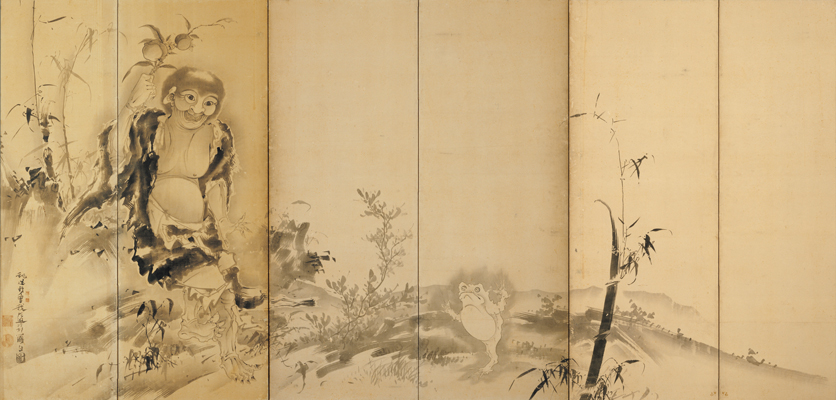

(図6)蝦蟇鉄拐図屛風(がまてっかいずびょうぶ)(左隻)

(図6)蝦蟇鉄拐図屛風(がまてっかいずびょうぶ)(左隻)曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀

(注)現在は展示していません。

(図7)蝦蟇鉄拐図屛風(部分)

(図7)蝦蟇鉄拐図屛風(部分)1本足で立っている蝦蟇

ここにいました。曾我蕭白(そがしょうはく)筆「蝦蟇鉄拐図屛風」(図6)の中に1本足で立っている蝦蟇(図7)がいます。この蝦蟇は妖術を使う蝦蟇仙人の使いの蝦蟇です。ただならぬ気配は、妖気によるものだったのですね。

この栗のようなものを背負った牛(図8)もよく見ると変です。栗のようなものはさておいても、前後の足の付け根に炎のようなものが見えます(図9)。何でしょうか。

(図8)金銅臥牛香炉(こんどうがぎゅうこうろ)

(図8)金銅臥牛香炉(こんどうがぎゅうこうろ)江戸時代・17世紀

(図9)金銅臥牛香炉

(図9)金銅臥牛香炉足の付け根の炎のようなもの

背中の栗にようなものは宝珠(ほうじゅ)といい、仏教で信仰された、何でも願いを叶えてくれる力を持った不思議な玉です。この牛は体の中が空洞で、宝珠が蓋になっていて、お香が焚(た)けるようになっています。宝珠に孔(あな)が開いていて、ここから煙が出ます。牛は仏教と結びつきが深く、大威徳明王(だいいとくみょうおう)や焔摩天(えんまてん)の乗り物として登場します。角が長いのは仏教の生まれたインドにいる水牛を意識したものでしょう。炎のようなものは霊気の表現で、この牛が霊獣だということを示しています。黄色い電気のモンスターが「ピカッ」と光る稲妻のような尻尾をつけているのと似てますかね。

「宝字文南天柳瑞獣柄鏡(ほうじもんなんてんやなぎずいじゅうえかがみ)」(図10)にもちょっと不思議な動物(図11)がいます。鼻が長いのが特徴で、先程の「金銅臥牛香炉」(図8)の牛と同じく、前後の足の付け根から霊気を発しているので、霊獣とわかります。何者でしょうか。

(図10)宝字文南天柳瑞獣柄鏡

(図10)宝字文南天柳瑞獣柄鏡銘「藤原光長」 江戸時代・19世紀 徳川頼貞氏寄贈

(図11)宝字文南天柳瑞獣柄鏡にいる不思議な動物

(図11)宝字文南天柳瑞獣柄鏡にいる不思議な動物

正解は悪夢を食べてくれるという獏(ばく)です。体は熊、鼻は象、目は犀、足は虎、尾は牛に似るとされた中国生まれの合成獣で、龍や鳳凰(ほうおう)ほどではありませんが、日本にも伝わって造形化されました。この鏡では「難を転じる」という南天と組み合わせられて、逆鏡を救う願いが込められています。獏は東南アジアやアメリカ大陸にいるバクと似ているというので同じ名前になっていますが、元々は空想の動物なのですね。

他にもよく見ていくと、あやしげな動物が隠れています。動物と人間の距離が近く、人間がいかに動物にいろいろな思いを託してきたことか。夏の日の思い出に、普通の動物園にはいない、ちょっとミステリアスな動物を捜しに、展示室に来てみてください。

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2025年08月07日 (木)

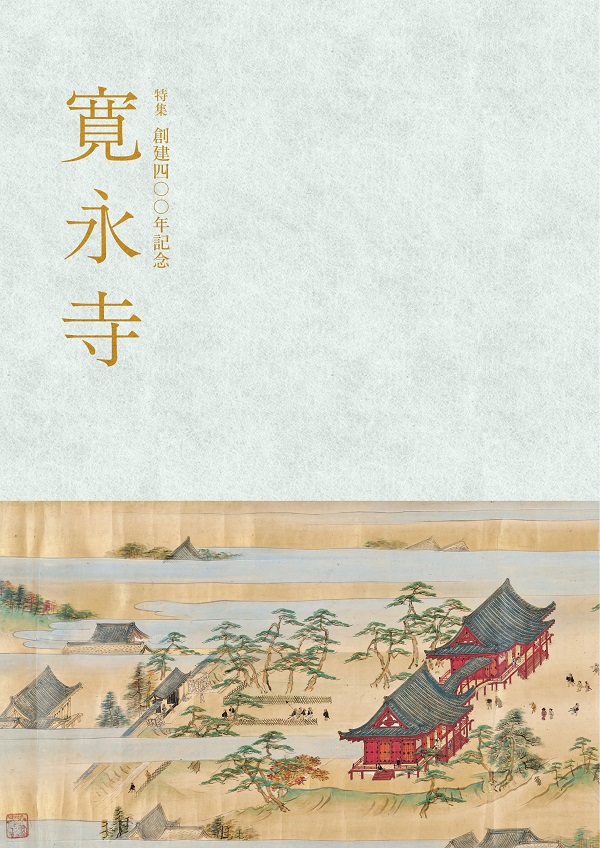

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(後編)

本館特別1室・特別2室では現在、特集「創建400年記念 寛永寺」を開催しています。

特別1室の第1~3章について前編ブログでご紹介しましたが、今回の後編ブログでは特別2室の第4~6章を見ていきましょう。

(注)会場は撮影不可となっております

第4章展示風景

第4章「徳川家の祈祷寺・菩提寺 近世仏教の造形」

寛永寺は、建立当初は徳川幕府や天下万民の安泰を祈る祈祷寺でしたが、3代将軍家光から4代将軍家綱の時にかけて、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また、寛永寺には6人の将軍と御台所などが葬られています。この章では、徳川将軍家ゆかりの寺院にふさわしい端正な造形を見せる仏画や仏像、仏具などをご覧いただけます。

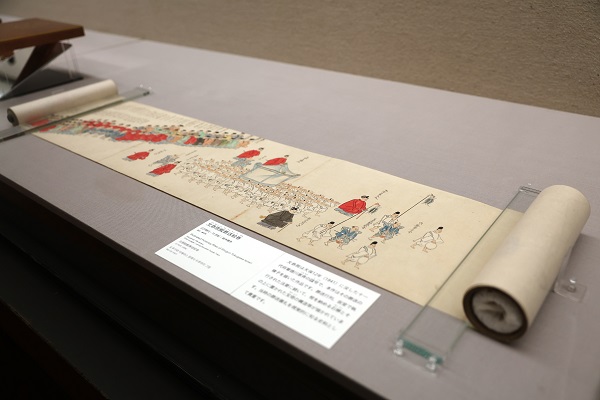

文恭院殿葬送絵巻(ぶんきょういんでんそうそうえまき)

江戸時代・19世紀 東京・春性院蔵

文恭院は天保12年(1841)閏正月(うるうしょうがつ)7日に没した11代将軍家斉の諡号(しごう)で、本作品はその葬送の様子を描いています。

観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

鎌倉時代・13世紀 東京・寛永寺蔵

上野の山から不忍池に臨む清水観音堂は、京都東山の清水寺を模したお堂で、天海により建立されました。本尊の千手観音像も清水寺から迎えられました。本尊の右側に本像が安置されています。整った優美なプロポーションが大変美しいです。

右:説相箱(せっそうばこ) 左:戒体箱(かいたいばこ)

ともに江戸時代・17~18世紀 東京・寛永寺蔵

寛永寺所蔵の美麗な仏具も多くご覧いただけます。

第5章「博物館とのつながり 博物館構内出土品」

当館の建っている場所には、かつて寛永寺の本坊がありました。本坊とは住職の居住する建物のことで、広い敷地の中にさまざまな用途の部屋をもった大きな建物がありました。この章では、当館の構内から発掘された焼塩壺や抹茶茶碗などを展示しており、当時の本坊での生活を垣間見ることができます。

第5章の展示風景

焼塩壺 焼塩壺蓋(やきしおつぼ やきしおつぼふた)

東京都台東区上野公園 東京国立博物館構内出土 江戸時代・17~18 世紀 東京国立博物館蔵

焼塩壺の中には、にがり成分を含んだ粗塩が詰められ、使用の際に壺ごと火に入れることで、苦味が抜けた焼塩をつくっていました。これらの焼塩壺が発掘された場所は、かつて寛永寺本坊の調理に関係する部屋があった場所であることが今回の展示に際しての調査でわかりました。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・円珠院蔵

千葉・国立歴史民俗博物館の「醍醐花見図屛風」と一連のものであったといわれています。

江戸時代・17世紀

江戸時代・寛永14年~慶安元年(1637~48)刊

ともに東京・寛永寺蔵

天下三銘石之一 「黒髪山」(てんかさんめいせきのいち くろかみやま)

江戸時代・17世紀 東京・寛永寺蔵

黒髪山縁起絵巻(くろかみやまえんぎえまき)

鍬形蕙斎筆 江戸時代・文化10年(1813) 東京・寛永寺蔵

当時一流の9人の文化人が「黒髪山」を鑑賞する様子が描かれています。

徳川慶喜筆 明治時代・19世紀 東京・護国院蔵

本特集は8月31日(日)まで開催しています。その期間、当館から寛永寺に一番近い西門から退出していただけるようにもしていますので、展示をご覧になったあと、寛永寺まで足を延ばしていただく際に、是非ご利用ください。

公式図録

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、書跡、考古、特集・特別公開、工芸

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年08月05日 (火)

早いもので本日(8月14日)から、創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」の後期展示が始まりました!

第2会場入り口

絵画と書跡はおおよそ展示替えを行いました。

後期の見どころをご紹介します。

こちらの神護寺展作品リストとともにご覧ください。

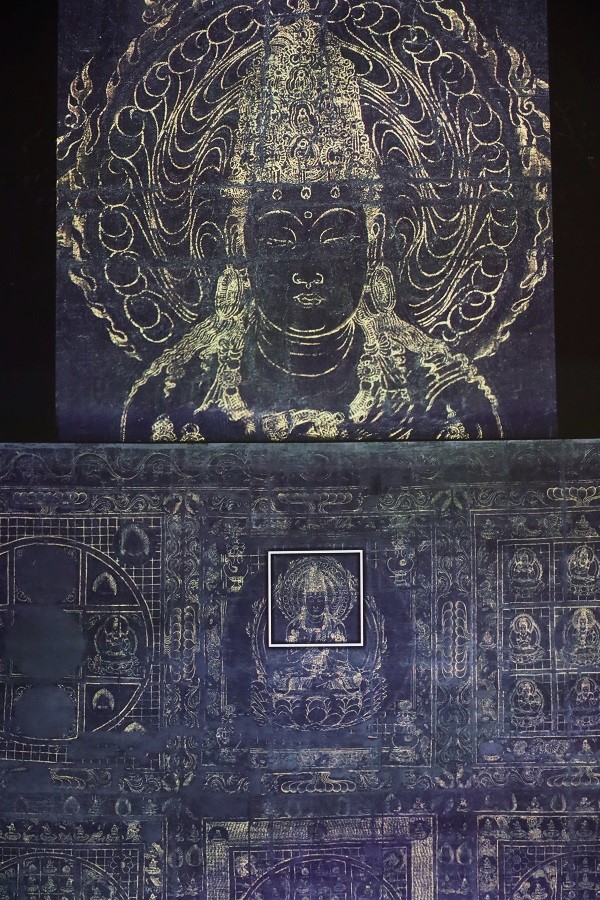

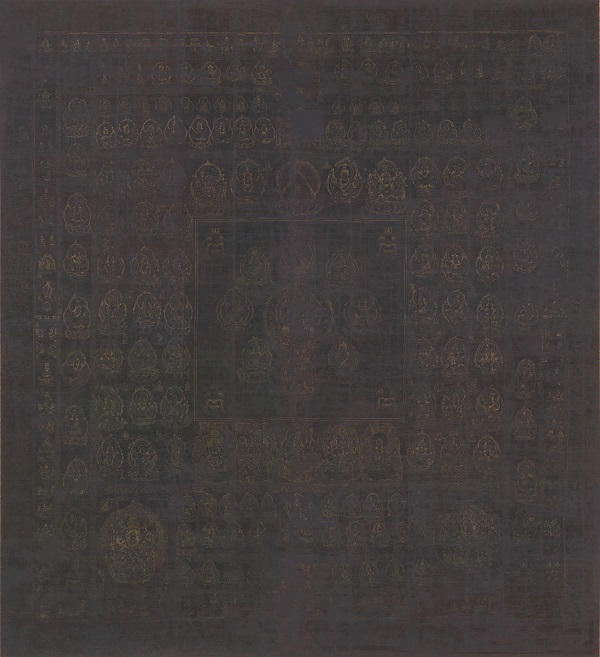

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【金剛界】 9月8日(日)まで展示

前期の胎蔵界から金剛界へと替わりました。

金剛界は九つの区画に分けられており、整然と並ぶ密教の仏は圧巻です。

区画の中央最上段、一印会(いちいんえ)の大日如来は保存状態も良く、高雄曼荼羅を象徴します。

上方にあるのでご覧になりにくいですが、その先の映像コーナーと合わせてご覧ください。

「映像で解説する高雄曼荼羅」コーナーに写る大日如来

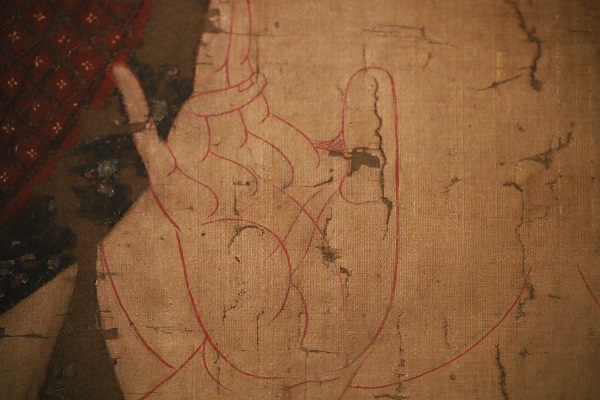

続いて平安貴族の美意識にうっとり、作品No43. 国宝「釈迦如来像」、通称「赤釈迦(あかしゃか)」です。

国宝 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 9月8日(日)まで展示

身体をかたどる朱色の輪郭線は、伸びやかで張りがあり、なおかつ一定の描線で、よほどの鍛錬(たんれん)を積んだ絵師にしか引けないものです。

釈迦如来像の輪郭線

赤い衣の装飾は見事!

截金(きりかね)という、金箔を髪の毛ほどの大きさに切ったものを模様の形に貼る技法が用いられています。

釈迦如来像の衣部分

優雅な彩色文様とのコラボも見事! どこをとっても平安貴族の美意識が感じられます。

その大きさもぜひ会場で体感してください。

(中央)国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

後期からは光背と白い幕を取り、脇侍(わきじ)の日光・月光菩薩とともにその周囲をぐるりとご覧いただけます。

第5章 中央ステージ背面からの風景

「薬師如来立像」は日本彫刻史上の最高傑作です。

傑作たるゆえんのひとつに、背中の美しさがあります。図録には掲載しておりますが、迫力ある正面観に対し、背中の丸み、衣文の曲線、腰から下の柔らかな造形など、優美で上品な背面です。

展覧会図録に用いる写真撮影の際、初めて背中を拝見した筆者はその美しさに息をのみました。

木の素材感ではなく、暖かみのある穏やかで気品あふれる背面。ここまで意識をして造形されていることに心が震えました。

会場では彫刻作品として鑑賞されますが、本来は1200年もの間、国の平和と安寧(あんねい)という人々の願いを受け止めてきた、信仰の対象です。お寺では厨子(ずし)内に安置され、正面から拝観します。したがって、お寺と同じようにご覧いただきたいというのが神護寺様の想いです。一番近くで静かにご本尊を見つめ続けてこられました。

どのようなお姿をご覧いただくのが適当か、開幕後も検討を続けてまいりました。

そしてこのたび、酷暑の中、展覧会にお運びくださる来館者のため、背中を拝見する機会を作ってくださいました!

薬師如来立像の背中部分

おひとりでも多くの方々にご本尊の素晴らしさをより一層感じていただければ、担当者として望外の喜びです。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月14日 (水)

夏バテ気味の体に、密教の仏のパワーを感じるのはいかがでしょう?

今回は現存最古の両界曼荼羅である国宝の「高雄曼荼羅」についてご紹介します。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【胎蔵界】前期展示(7月17日~8月12日)

そもそも曼荼羅とは、大日如来を中心とした密教の世界を図示したものです。

金剛界と胎蔵界という二つの世界から成り立ちます。

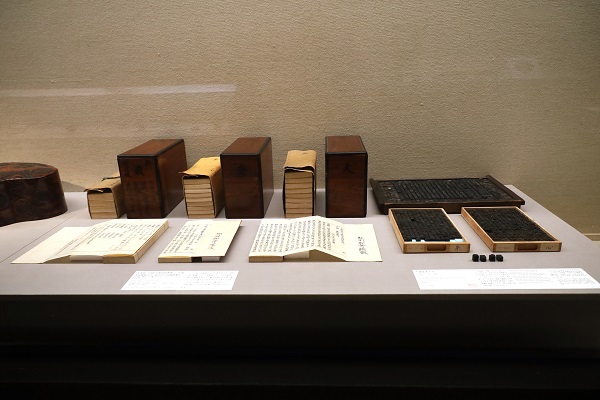

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

右から【胎蔵界】江戸時代・寛政7年(1795)【金剛界】江戸時代・寛政6年(1794) 京都・神護寺蔵 通期展示

こちらは光格(こうかく)天皇の発願によって製作された「高雄曼荼羅」の原寸大摸本

九つの区画に整然と分けられ、規則的な仏の配置を見せる金剛界。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

【金剛界】後期展示(8月14日~9月8日)

そして、大日如来を中心に密教の仏たちが広がるように配置される胎蔵界です。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】

大きさも違います。これは、金剛界と胎蔵界が別々に成立し、展開してきたためです。

ともにインド発祥ですが、空海の師匠である、唐の都・長安の青龍寺(せいりゅうじ)にいた恵果(けいか)のときに、金剛界と胎蔵界がセットになったと考えられます。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

この持ち帰った曼荼羅を手本に描かれたのが「高雄曼荼羅」です。

天長年間(824~834)、神護寺の灌頂堂(かんじょうどう)にかけるために、淳和(じゅんな)天皇の願いにより制作されました。

当時、空海は神護寺にいたと考えられますので、高雄曼荼羅の制作には空海が密接に関わったと思われます。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の不動明王部分

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の千手観音部分

彩色をしていないので、輪郭線が際立ちます。

仏の姿、形を正しく描き出そうとする意図が感じられます。

神護寺のお堂の中で見ると、仏たちの姿が浮かび上がり、密教の宇宙観を体感できたことでしょう。

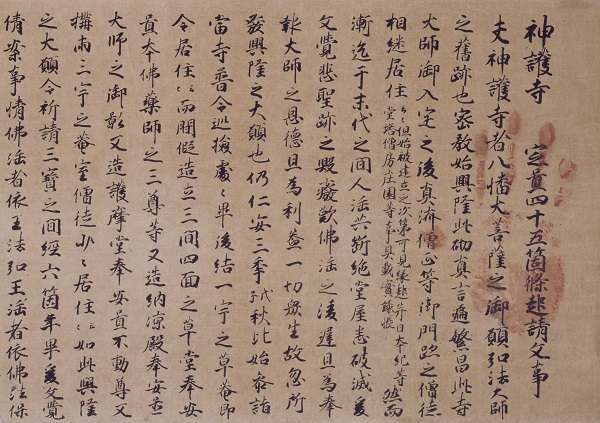

後期に展示される国宝「文覚四十五箇条起請文」に「大師御自筆」と記されるように、平安時代後半には、高雄曼荼羅は空海が直接筆を執(と)った曼荼羅として認識されていました。

国宝 文覚四十五箇条起請文(もんがくしじゅうごかじょうきしょうもん)(部分)

中山忠親筆 平安時代・元暦2年(1185) 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

国宝 文覚四十五箇条起請文(部分)

画像の2行目に「大師御自筆」と見えます

まさに聖遺物です。

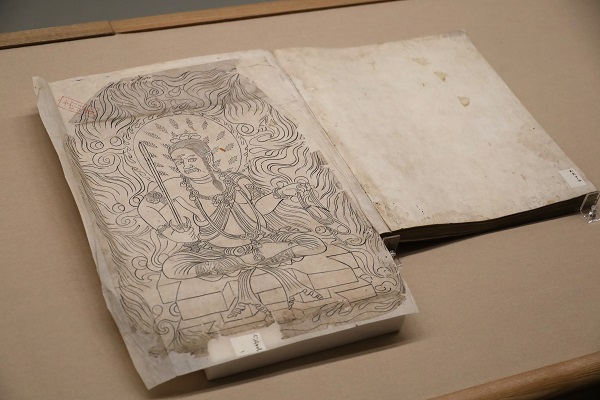

ですから、高雄曼荼羅に描かれた仏の姿は曼荼羅の模範であり、仏の姿が写されました。

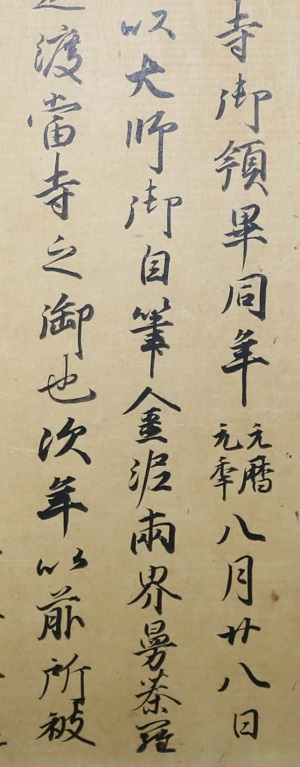

江戸時代 寛政5年(1793) 京都・神護寺蔵 通期展示

会場内のパネル

唐櫃の蓋裏には朱漆で銘が記され、徳治3年(1308)8月に後宇多天皇によって高雄曼荼羅の修理がなされたのち、寛政5年(1793)、光格天皇と後桜町(ごさくらまち)上皇によって再び修理を行った旨が記されています

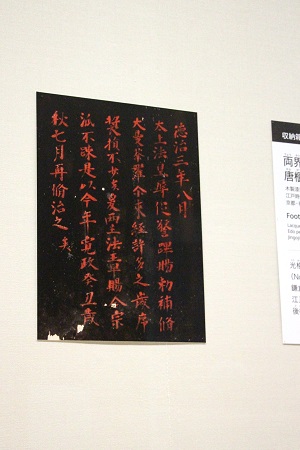

高雄曼荼羅図像 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵 場面替えあり

また、現在見えにくくなっている銀泥部分を復元した動画、曼荼羅そのものの解説映像などもあり、曼荼羅の世界に没入することができます。

「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナー

密教の仏に包まれる不思議な感覚、ぜひ会場で味わってみてください!

館内には日傘などのご用意がありますが、無理せず休みながらお越しください。

また、会場内は少し肌寒くなっておりますので羽織るものをご持参いただくと良いかもしれません。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月02日 (金)

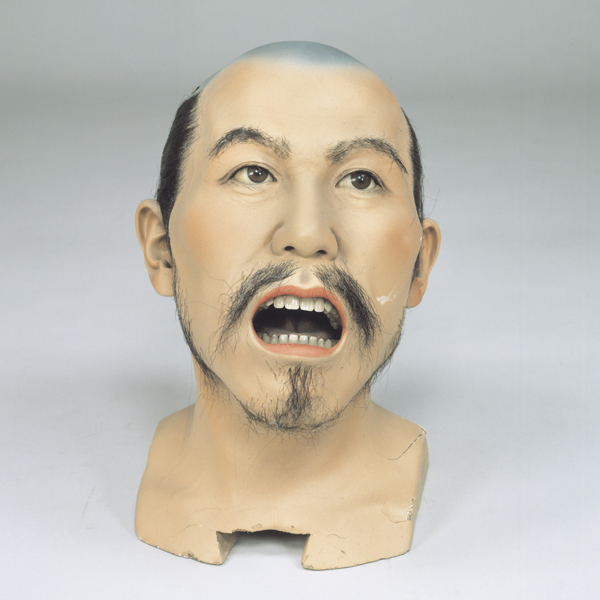

生人形をご存じでしょうか。

「生」を「なま」と読む方も多いのですが、「いきにんぎょう」と呼びます。「活人形」と書かれることもあり、つまり「生きているように見える人形」のことです。

幕末には、見世物興行の1つとして人気を博し、等身大の人形を制作して、いかに生身の人間に見えるかを技の見せどころとしました。

浅草で初めて生人形の見世物興行を開催した松本喜三郎(まつもときさぶろう、1825~1891)や、安本亀八(やすもと かめはち、初代:1826~1900、二代:1857~1899、三代:1868~1946))といった作家が名手として知られていました。眉毛やまつ毛、瞳や歯のリアルさにはびっくりですよね(図1)。

(図1)生人形足利時代将士体立姿(いきにんぎょうあしかがじだいしょうしたいたちすがた)

三代安本亀八作 明治時代・20世紀 日英博覧会事務局寄贈

二代平田郷陽(ひらたごうよう、以下郷陽)の父である初代平田郷陽は、高名な生人形作家・安本亀八に弟子入りしました。生人形作家となった父の後を継ぎ、郷陽も14歳の時から生人形制作に携わりました。

本館14室で開催している特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」(9月1日(日)まで)では、郷陽の創作人形を多数展示しています。

郷陽が制作する人形は、「普段私たちが目にしている伝統的な日本人形とは何かが違う」と思われるでしょう。例えば「薬玉」(図2)。元禄風の風俗を振袖の模様にいたるまで丁寧に仕立てられ、一見すると伝統的な衣裳人形です。しかし、肌の生々しい色合い、手足の先の爪にいたるまでの細部の写実性、目の周りにはまつ毛まで植え付けられていて、衣裳人形でありながら生人形のリアリズムを併せ持っています。

(図2)薬玉(くすだま)

二代平田郷陽作 昭和8年(1933) 平田多惠子氏寄贈

郷陽は子どもと女性の造形にこだわった作家でした。その中でも有名な作品がこの「泣く子」(図3)。木彫彩色とは思えない写実性。注目すべきは、まだ歯が生えていない歯茎や舌の表現、眉間や頬の皺、動きある手足の表現です。展示室で実際に見ていただくことをお勧めしたい、超絶技巧です。

(図3)泣く子(なくこ)

二代平田郷陽作 昭和11年(1936) 平田多惠子氏寄贈

「これまで玩具や年中行事の飾り物として扱われてきた人形を、芸術として高めたい」という思いが郷陽にはありました。リアリズムはその1つの手法だったのでしょう。

しかし、戦後になると、郷陽の造形に変化があらわれました。これまでの写実性から離れ、人体に量感を持たせ大胆にデフォルメした木彫に、手足を彩色で、胴部分を木目込み(きめこみ、これも伝統的な日本人形の手法です)にして、現代的な造形を求めるようになりました。この時代には特に女性像を得意とし、母性や女性の心情などを見事に表現しました。

かつては一人の女優の生人形を制作するために、目の前でその女優の顔のパーツを採寸したというエピソードがあるほどに、写実性にこだわりを持ってきた郷陽。しかし、晩年の郷陽の作品には、真正の女性の姿はリアリズムではなく、そのしぐさやたたずまいにあるということを見ることができます。「抱擁」(図4)で母親が赤子に唇を寄せる姿、手札を眺めつつ思案する「おんな」(図5)の姿勢など、1つ1つの造形には、女性の心情にまでイメージが膨らみます。

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)二代平田郷陽作 昭和41年(1966) 平田多惠子氏寄贈

(図5)おんな

(図5)おんな二代平田郷陽作 昭和39年(1964) 平田多惠子氏寄贈

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」は、ご遺族のご意向により、当館に一括で寄贈を受けたことで実現しました。小さな展示室ですが、郷陽の代表作の数々をご覧いただける貴重な機会です。

ぜひ展示室で、郷陽の技が生み出す美をご覧ください。

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」の展示風景

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長) at 2024年07月23日 (火)