- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

「中国の書跡 さまざまな臨書」の見どころ

東洋館8室では「中国の書跡 さまざまな臨書」(~2016年4月10日(日))を開催しています。

本展では、中国の明時代から民国期、17~20世紀にわたる諸名家の臨書を展示します。

また前回展「顔真卿と唐時代の書」に続き、本展も台東区立書道博物館「書のスケッチ「臨書」の世界―手習いのあとさき、王羲之から不折まで―」(~2016年5月29日(日)、展示替えあり)と共通テーマの企画です。

臨書というと馴染みのない方も多いかもしれません。しかし、小中学校の書写などで、教科書に載っているお手本とにらめっこをしながら、文字の形がソックリになるように何度も何度も書いた経験なら、誰しも一度はあると思います。

「臨書」は、このお手本を傍らに置いてそれを見ながら書を書くことです。伝統的な手習いの方法として、また鑑賞の補助として、あるいは書跡の複製方法として古来より行われてきました。例えば、王羲之の「蘭亭序」も唐の太宗が虞世南や欧陽詢といった能書の臣下、あるいは宮廷内の技術者に命じて臨書や摸本を作らせ、それを下賜したことはあまりにも有名です。

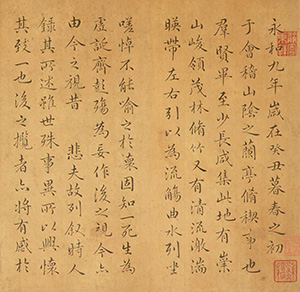

臨蘭亭序巻 永瑢筆 清時代・乾隆52年(1787) 東京国立博物館蔵(林宗毅氏寄贈)

これは乾隆帝が作らせた『蘭亭八柱帖』第一本(張金界奴本蘭亭序の刻本)を、子の永瑢(1743~1790)が臨書したもの。原本よりもゆったりと安定した字姿で、宗室の気品が漂います。

字形を写す精密さという点では、原本の上に紙をのせて敷き写しをする「摸」や、その際に文字の輪郭を写して籠字をとり、その中を墨でうめる「双鉤塡墨(そうこうてんぼく)」という技法のほうが、臨書よりも分があると言えます。

一方、臨書は墨のカスレやニジミ、線の質感など書がもつ形以外の要素を写すことにも長け、筆者の眼と腕、そして臨書において何に重きを置くのかという考え方がより強く反映されるものとも言えるでしょう。よって同じ書跡をもとにした臨書でも千差万別、十人十色の書きぶりが見られます。加えて、何をどのような形式で臨書するのかということ自体に各自の志向やその時代の特色が表れます。

例えば、明末清初の動乱期に生きた王鐸(おうたく、1592~1652)はどうでしょうか。

本展では、王鐸が得意とした長条幅(とりわけ縦に長い大画面の形式)による連綿草(一筆で複数の文字を続けて書く連綿を多用した草書)を2件展示しています。

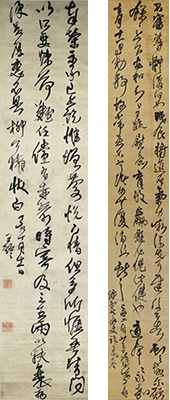

左:臨柳公権尺牘軸 王鐸筆 明時代・永暦元年(1647) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

唐・柳公権が書いた手紙「奉栄帖」を臨書したもの。本帖は『淳化閣帖』巻4に収録されます。

右:臨大令帖軸 王鐸筆 明時代・永暦3年(1649) 東京国立博物館蔵

東晋・王献之の3種の手紙(「節過歳終帖」(一節)、「願余々帖」、「適奉帖」)を臨書したもので、同郷の緑雪という老人に書き贈った作品。3帖は『淳化閣帖』巻9に続けて収録されます。

両作品もそうであるように、王鐸は法帖、とりわけ『淳化閣帖』の臨書を数多く残しており、造形など原本に忠実なものから、「本当に臨書?」と思うくらいかけ離れたものまで実に様々です。

王鐸が実際に見た『淳化閣帖』については、王鐸の内題簽をもつ「淳化閣帖(最善本)」(上海博物館蔵、2006年に当館で開催の特別展「書の至宝 日本と中国」に出陳)など数本が指摘されていますが、ここでは明・呉廷旧蔵の「淳化閣帖」(王著編 北宋時代・淳化3年(992)編 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈) ※現在は展示されておりません)を参考に、両作品の冒頭数字と対照させてみることにします。

「奉栄示。承已上訖。」 左:奉栄帖(淳化閣帖 所収) 右:臨柳公権尺牘軸

まずは「臨柳公権尺牘軸」です。書き出しの「奉」の字から、造形は原本と全く異なっています。そして、「奉栄」「示承」「已上訖」と原本にはない連綿線が用いられ、2字3字と一筆で書かれています。実は本作品、行書主体の原本から草書主体の臨書へと極端な変貌を遂げています。

王鐸は原本の書きぶりに縛られず、筆画が簡略化された草書を用いて、文字の造形や大小、傾き、そして連綿線や余白を巧みに操り書き進めています。その結果、各字の造形は変化に富み、各行は自然と揺れながら、下へ下へと流れていきます。縦の流れを強く感じさせるこの書きぶりは、長条幅の形式に非常にはまっているものと言えます。

「不審尊体復何如。」 左:節過歳終帖(淳化閣帖 所収) 右:臨大令帖軸

次に「臨大令帖軸」はどうでしょうか。「臨柳公権尺牘軸」ほど極端ではありませんが、本作品でも、原本では一字一字独立している部分を連綿させて一筆で流れるように書き進めたり(尊体復何如)、草書の崩し方・造形を変えたり(復)、あるいは文字の大小や傾き、筆画の太細、余白など、様々な変化を加えています。それはあたかも、原本から着想を得た多様な表現を試みているかのようです。

一日は法帖を臨書し、一日は人からの求めに応じて筆を執り、それを交互に繰り返す生活を生涯貫いたと伝えられる王鐸。その臨書に対する考え方は、一面で、表現方法を開拓する場のようなものであったことが想像されます。

臨書のあり方は実に多様で、「手習い」などの言葉だけでは言い尽くせないものがあります。

筆者の書に対する思いを想像しながら、臨書の世界をごゆっくりお楽しみ下さい。

*台東区立書道博物館では、中国と日本の書跡により臨書から創作への過程が紹介されています。こちらも是非お見逃しなく!

「書のスケッチ「臨書」の世界―手習いのあとさき、王羲之から不折まで―」

2016年2月16日(火)~2016年5月29日(日)

前期:2月16日(土)~4月10日(日) 後期:4月12日(火)~5月29日(日)

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2016年03月01日 (火)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 「法然と極楽浄土」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「神護寺」 (1)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「故宮の世界」 (5)

- 「東福寺」 (6)

- 「琉球」 (8)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 「空也上人と六波羅蜜寺」 (6)

- 「イスラーム王朝とムスリムの世界」 (4)

- 「ポンペイ」 (5)

- 「手わざ -琉球王国の文化-」 (4)

- 研究員のイチオシ (555)

- 催し物 (83)

- news (321)

- 特集・特別公開 (212)

- 特別企画 (23)

- 絵画 (34)

- 仏像 (72)

- 刀剣 (1)

- 書跡 (48)

- 工芸 (21)

- 考古 (76)

- 中国の絵画・書跡 (73)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (21)

- 調査・研究 (2)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (25)

- 博物館でアジアの旅 (40)

- 展示環境・たてもの (47)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)

- トーハクよもやま (4)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)