- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

いよいよのびのび、自在置物!

長雨と湿気に、気分もやや沈みがち・・

そんな中、ここだけはホットなエナジー(表現が古い?)が満ちみちています。それは、刀剣が展示されている部屋。連日の盛況には、ただ驚くばかりです。

この機会に初めてトーハクを訪れたという方も少なくないようですが、ツイッターなどでの感想の中に、「刀剣だけでなく他の総合文化展(平常展示)の展示物も良かった!」との声を目にして、とても嬉しく感じます。永い歴史をもつ当館には、優れた美術作品や歴史資料が伝わってきました。担当の研究員は、その中からさらに厳選して作品を展示しています。あなたのその熱いまなざしなら、きっと他の分野でも、名品の名品たるゆえんを感じ取っていただけるはずです!

ということで、いささか前のめり、かつ我田引水ぎみですが、今回は本館13室金工の部屋で現在展示している、「自在と置物」(7月26日(日)まで)についてご紹介します。

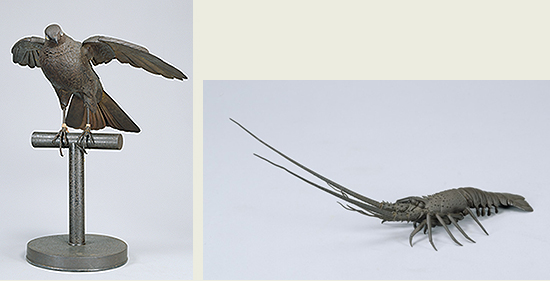

自在置物とは、鉄、銀、銅などの金属で、タカ、ヘビ、エビ、カニ、コイ、カマキリ、クワガタ、チョウなどの動物を形づくったものです。たんに形にあらわすというのではなく、各パーツを細かく独立させて作り、組み立てられています。プラモデルを想像してみてください。ただ、プラモデルのパーツは、溶かしたプラスチックを金型に流し込んで成形しますが、自在置物の場合はすべて手作り。それも金属の塊や板を熱しては叩くことを繰り返し、形に仕上げているのです。その姿はきめわてリアル。しかも胴体や関節の曲げ伸ばしなど、自由自在に動かすことができます。パーツが細かく分かれているので、自由でなめらかな動きが可能となるのです。

左:自在鷹置物 明珍清春作 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

右:自在伊勢海老置物 明珍宗清作 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

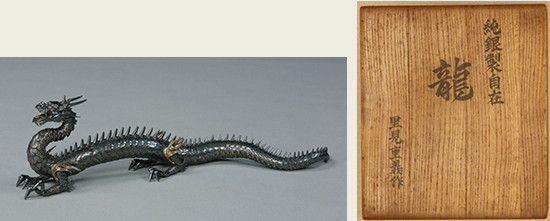

こうした一連の作品は「自在置物」(略して自在ということも多い)と呼ばれていますが、この呼び名が定着したのは、実はそう古いことではありません。現在も13室で展示していますが、明治時代末に購入した里見重義(さとみしげよし)作の、銀製の龍の箱に、「純銀製自在 龍」と記され、これを当時の台帳に「自在龍置物」として登録したこともあり、昭和58年(1983)当館での特別展「日本の金工」において、同種の作品に「自在○○置物」という名称を使ったことが、ひとつのきっかけとなったのです。当館には、自在の代表的作品が少なくありません。金工を担当してこられた先輩方の研究と尽力によって、当館には「自在置物」の名品が集まり、そして美術作品としても認知されるようになったということを、強調しておきたいと思います。

左:自在龍置物 里見重義作 明治40年(1907) 東京国立博物館蔵

右:自在龍置物の箱の蓋表

自在置物は江戸時代以降、さかんに作られるようになります。制作を担ったのは、鎧(よろい)や兜(かぶと)、あるいは当世具足(とうせいぐそく)などの、いわゆる甲冑(かっちゅう)を制作した甲冑師たちでした。江戸も時代が進み、戦乱の無い泰平な世情の中で、甲冑の仕事は少なくなり、甲冑以外の道具や調度品を手がけるなかに、こうしたいわば「動物のフィギュア」もあったのです。しかし、当時どのように使われていたのかは、よくわかっていません。ある作品では「文鎮」(ぶんちん)と記録していた例があり、一部の小型作品については、文鎮としても使われたようです。しかし大型の作品は、すでに「重し」の範疇を超えています。用途を離れた純粋な鑑賞作品、つまり「置物」という性格は、かなり強かったのではないでしょうか。これは自在置物に限らず、江戸時代、特に中期以降の仏具や、香炉、水滴などの調度品にも、ある程度共通していえることです。一応は用途をもつけれど、多彩で高度な金工技法を駆使し、動植物や人物故事などのモチーフを精巧に表し、それ自体が鑑賞芸術として成立している作品があります。

左:花籠形釣香炉 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

右:五具足 村田整珉作 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

さらには、当時中国や西欧からもたらされ発展した本草学(ほんぞうがく)や博物学(はくぶつがく)の影響も大きくあずかっていたことでしょう。動物・植物・鉱物などを詳細に観察し、精密な図絵に写し取り、分類研究することで、ひいては医療や農耕、漁労などへの応用をはかっていく学問です。

江戸時代の自在置物は、ほとんどが鉄製です。茶釜のように溶かした鉄を鋳型に流し込んで作る鋳造(ちゅうぞう)という技法もありますが、甲冑や刀剣などは、鉄の塊や板を熱して赤め叩くことを繰り返す鍛造(たんぞう)により成形します。いったん形を作ってしまえば、固く頑丈なのですが、そこまでもってくるのに、たいへんな手間と時間、そして技能を必要とします。見方を変えれば、鉄を鍛造して組み上げる「自在置物」は、同じ材質と技法で甲冑を作っていた甲冑師たちにとっては、まさに「お手の物」でした。江戸時代の自在置物には、「明珍」という姓をもつ作者の名が記された作品があります。この明珍は甲冑師の一派で、大名の所在する各地で活躍していました。今回の展示の中にも、明珍姓の作品がいくつかありますが、その一つが当館の誇る「自在龍置物」です。

上:自在龍置物 明珍宗察作 江戸時代・正徳3(1713) 東京国立博物館蔵

下:寝ころんだところです。

全長135センチをはかり、自在置物としては大型の部類に入る作品です。鉄の鍛造でパーツを作り、表面に黒漆を焼き付け、鋲(びょう)で留めて組んでいます。胴から尻尾にかけては、径のことなる円筒を重ねていくやり方で、ヘビの構造と同様です。大型でやや重くはありますが、かなりフレキシブルな動きをさせることが可能です(動画をご覧下さい)。

もちろん龍は実在の動物ではないのですが、東洋では古代から、様々に表現されてきました。そうした従来の図像の約束ごとにしたがい、それをリアルに再現したということになるでしょう。この作品は、大型であること、動きのなめらかさ、バランスの取れた造形など、自在置物としても最高峰といってよいと思うのですが、もう一つ重要なことに、制作年代と作者の名前が判明する点があります。のどの部分に刻まれた銘文から、正徳3年(1713)、「武江」(武蔵野国江戸)の神田に住む、当時31歳の「明珍紀宗察」が作ったことがわかります。正徳3年は、現存する自在置物の年記としては最古です。

自在龍置物のあごの銘文

またこの明珍宗察(むねあき/むねあきら)は、甲冑師としても実績を残しました。宗察は江戸の明珍家本家の宗介に師事し、広島藩浅野家や福井藩松平家の甲冑を制作しています。灯台もと暗し、実は当館にも、宗察の手がけた甲冑の部品があることがわかりました。籠手の部分の金具2点です。いずれも鉄の鍛造で作られており、背面から打ち出すことにより、表はレリーフ状に浮き上がっています。龍の爪や角には、金や銀が象嵌されています。薄い鉄板の打ち出しと細部の表現から、優れた技術が見て取れるのですが、本品には「於武江 明珍式部紀宗察作之」「享保六辛丑年二月吉祥」と刻まれています。自在龍制作から8年後の享保6年(1721)、変わらず江戸住まいであった宗察の手になるものです。そういえば、龍のボサボサッとしたようなひげの表現は、両者通じるところがありますね。この後宗察は以後も甲冑師として活動したようで、子の宗寅と合作した延享5年(1748)の甲冑が知られています。

左上:甲冑金具(籠手部分) 明珍宗察作 江戸時代・享保6(1721) 東京国立博物館蔵 ※この作品は展示されていません

左下:鉄板の打ち出しで、龍や雲などの文様をレリーフ状に表します。

中・右:甲冑金具の銘文

自在置物は、明治時代以降も制作されました。海外における博覧会での出品や工芸品の輸出などの時勢にあって、精巧な自在置物は海外で高く評価されます。今なお海外に多数の自在置物が所在しているのは、そのためです。明治期における自在のプロデュースを精力的に行なったのが、今回の展示でも作品を紹介している、高瀬好山(たかせこうざん)でした。当館にはこれまで、好山の自在がなかったのですが、昨年ご好意によって作品のご寄贈、ご寄託にあずかることができ、本当に有難く感じております。(なお今回展示している高瀬好山作の自在蟷螂置物をご寄贈くださった森山寿様からは、明珍宗察の動向についても、貴重なご教示をいただきました。)

左:自在蟷螂置物 高瀬好山作 大正~昭和時代・20世紀 東京国立博物館蔵 (森山寿氏寄贈)

右:蟷螂拳 VS 蛇拳!

自在置物は、その所在や伝来もふくめ、今後新しい事実の発見や確認が期待される分野だと思います。興味を抱かれる方も、年々増えているように感じます。自在置物の世界が、いよいよのびのびと広がっていくことを願っています。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年07月03日 (金)

- 「はにわ」 (1)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 「法然と極楽浄土」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「神護寺」 (1)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「故宮の世界」 (5)

- 「東福寺」 (6)

- 「琉球」 (8)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 「空也上人と六波羅蜜寺」 (6)

- 「イスラーム王朝とムスリムの世界」 (4)

- 「ポンペイ」 (5)

- 「手わざ -琉球王国の文化-」 (4)

- 研究員のイチオシ (555)

- 催し物 (83)

- news (321)

- 特集・特別公開 (212)

- 特別企画 (23)

- 絵画 (34)

- 仏像 (72)

- 刀剣 (1)

- 書跡 (48)

- 工芸 (21)

- 考古 (77)

- 中国の絵画・書跡 (73)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (21)

- 調査・研究 (2)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (25)

- 博物館でアジアの旅 (40)

- 展示環境・たてもの (47)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)

- トーハクよもやま (4)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)