平成館 企画展示室

2018年4月17日(火) ~ 2018年5月20日(日)

東京国立博物館(トーハク)では毎年この時期にひとつの動物に注目し、その動物が表わされたさまざまな作品をご覧いただく展示を行なっています。

今年のテーマは「サル」です。

人びとはサルをどのように表わしてきたのでしょうか。

今回は、四つのテーマで紹介します。

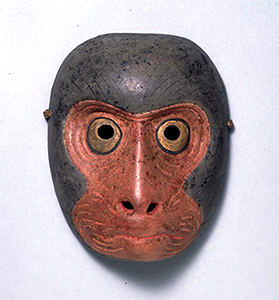

1.日本人はどうやってサルをリアルに描えがいてきたの?

2.日本人はサルにどのようなイメージをもっていたの?

3.サルは山の神さまの使いでもあり、ウマの守り神でもあった!

4.インド生まれのサルの神さま

トーハクの「サルのひろば」にはいろいろなサルがいます。ニホンザル、テナガザル、さらに神様になったサルもご覧らんいただけます。彼かれらは日本やアジアの人びとが作った作品の中で生き生きとしています。

動物園で見るサルとは少し違う美術の中のサルたちをご覧ください。